Staatliche Unterstützung nach einer Trennung

aktualisiert am 24.05.24 von Elisabeth Galbas, Julia Matthäi, Jennifer Reh, Prof. Dr. Eva Schumann Familienrecht, Georg-August-Universität Göttingen

Was erwartet Sie auf dieser Seite?

Hier finden Sie Antworten auf die folgenden Fragen:

- Wann hat ein Kind Anspruch auf Unterhaltsvorschuss?

- Welche Auswirkungen hat eine Trennung auf das Wohngeld?

- Wann besteht ein Anspruch auf Bürgergeld und trennungsbedingte Mehrbedarfe nach dem SGB II?

- Wann besteht ein Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe?

- Wem steht der Kinderzuschlag nach einer Trennung zu?

- Wem steht das Elterngeld nach einer Trennung zu?

- Welche steuerlichen Entlastungen bestehen nach einer Trennung?

Sie erhalten hier einen ersten Überblick zur Rechtslage. Die für die jeweilige Leistung zuständige Stelle kann Sie individuell beraten. Bei Streitigkeiten mit dem anderen Elternteil ist eine anwaltliche Beratung sinnvoll.

Wann hat ein Kind Anspruch auf Unterhaltsvorschuss?

Allgemeine Informationen zum Unterhaltsvorschuss

Ein minderjähriges Kind, das von einem Elternteil überwiegend betreut wird ( Residenzmodell ), hat einen Anspruch auf Unterhaltsvorschuss gegen den Staat, wenn der (andere) unterhaltspflichtige Elternteil zu wenig, nur unregelmäßig oder gar keinen Unterhalt zahlt.

Für Kinder zwischen 12 und 18 Jahren besteht der Anspruch jedoch nur unter den folgenden Voraussetzungen:

- kein Bezug von SGB II-Leistungen durch das Kind oder

- das Kind hätte zwar Anspruch auf SGB II-Leistungen, aber durch den Unterhaltsvorschuss wird der Bezug von SGB II Leistungen vermieden oder

- der hauptbetreuende Elternteil hat ein Einkommen von mindestens 600 € brutto im Monat

Der aktuelle Höchstsatz (Stand: 1.1.2024) entspricht dem Mindestunterhalt abzüglich des Kindergeldes (250 €) und beträgt für

- Kinder von 0 bis 5 Jahren: 230 €

- Kinder von 6 bis 11 Jahren: 301 €

- Kinder von 12 bis 17 Jahren: 395 €

Unbekannter unterhaltspflichtiger Elternteil

Der Anspruch auf Unterhaltsvorschuss besteht auch, solange nicht geklärt ist, wer der Vater des Kindes ist.

Eigenes Einkommen des Kindes

Geht das Kind noch zur Schule, haben Ferien- oder Nebenjobs keinen Einfluss auf den Unterhaltsvorschuss. Geht das Kind nicht mehr zur Schule, führt ein eigenes Einkommen des Kindes zu einer Kürzung des Unterhaltsvorschusses.

Anspruch von Kindern ohne deutsche Staatsbürgerschaft

Ein Kind, das nicht die deutsche Staatsbürgerschaft hat, hat einen Anspruch auf Unterhaltsvorschuss, wenn es in Deutschland wohnt. Hiervon gibt es Ausnahmen, etwa bei einem laufenden Asylverfahren.

Ausschluss des Unterhaltsvorschusses

Kein Anspruch auf Unterhaltsvorschuss besteht, wenn...

- der hauptbetreuende Elternteil mit einer anderen Person verheiratet oder verpartnert ist, oder

- der hauptbetreuende Elternteil nicht mitteilt, wer der andere Elternteil ist.

Beantragung des Unterhaltsvorschusses

Der Unterhaltsvorschuss muss schriftlich durch den hauptbetreuenden Elternteil bei der Unterhaltsvorschusskasse (in der Regel beim zuständigen Jugendamt) beantragt werden. Auch bei Bürgergeldbezug des hauptbetreuenden Elternteils muss vorrangig Unterhaltsvorschuss für das Kind beantragt werden. Der Bürgergeldanspruch des Kindes besteht nämlich nur, wenn kein Anspruch auf Unterhaltsvorschuss besteht.

Weitere Informationen zum Unterhaltsvorschuss finden Sie im Familienportal des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

Der Staat springt ein, wenn kein Kindesunterhalt gezahlt wird

Auswirkungen des Betreuungsmodells auf den Unterhaltsvorschuss

Die Regelungen zum Unterhaltsvorschuss sind grundsätzlich auf das Residenzmodell zugeschnitten. Allerdings hat das Kind, wenn der andere Elternteil den Kindesunterhalt nicht vollständig oder regelmäßig zahlt, auch bei einem asymmetrischen Wechselmodell Anspruch auf Unterhaltsvorschuss, solange der überwiegend betreuende Elternteil über 60 % der Betreuungszeit übernimmt.

Betreuen die Eltern das Kind im Wechsel zu gleichen Anteilen ( paritätisches Wechselmodell ) oder in einem asymmetrischen Wechselmodell (mit einem Mitbetreuungsanteil des anderen Elternteils von mindestens 40 %) dann besteht kein Anspruch auf Unterhaltsvorschuss.

Unterhaltsvorschuss ändert nichts an der Unterhaltspflicht!

Der unterhaltspflichtige Elternteil wird durch den Unterhaltsvorschuss nicht von seiner Unterhaltspflicht befreit. Wird der Unterhaltsvorschuss ausgezahlt, geht der Anspruch auf Kindesunterhalt für diese Zeit auf das jeweils zuständige Bundesland über. Dies hat zur Folge, dass der unterhaltspflichtige Elternteil den geleisteten Unterhaltsvorschuss später zurückzahlen muss, sofern er in der Lage war, den Unterhalt zu bezahlen.

Welche Auswirkungen hat eine Trennung auf das Wohngeld?

Allgemeine Informationen zum Wohngeld

Das Wohngeld ist ein staatlicher Zuschuss zu den Wohnkosten für Familien mit einem kleinem Einkommen. Wohngeld ist vorrangig zum Bürgergeld bei der örtlichen Wohngeldbehörde zu beantragen. Nach einer Trennung kann das Wohngeld sowohl den in der gemeinsamen Wohnung verbleibenden als auch den ausziehenden Elternteil entlasten.

Wenn Sie Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II haben, dann werden die Wohnkosten vom Bürgergeld umfasst. Ein (darüber hinausgehender) Anspruch auf Wohngeld besteht nicht.

Beim Anspruch auf Wohngeld werden berücksichtigt:

- die Anzahl der Haushaltsmitglieder, die mit der antragstellenden Person zusammenleben

- die Höhe der Wohnkosten (Miete oder Belastung für ein Eigenheim)

- das Gesamteinkommen der im Haushalt lebenden Personen

- das örtliche Mietniveau

Auswirkungen einer Trennung auf das Wohngeld

Trennung während des Wohngeldbezugs

Kommt es während des Bewilligungszeitraums zu einer Trennung, dann ändert sich die Anzahl der Haushaltsmitglieder und ggf. auch das zu berücksichtigende Gesamteinkommen. Dies hat Einfluss auf die Höhe des Wohngeldanspruches, der aufgrund des Auszugs eines oder mehrerer Haushaltsmitglieder sinken, ggf. ganz wegfallen oder sogar steigen kann. Der Auszug eines Elternteils ist deshalb, wie alle Änderungen, der zuständigen Wohngeldbehörde mitzuteilen.

Einfluss von Unterhaltszahlungen auf den Wohngeldanspruch

Unterhaltszahlungen (z. B. in Form von Ehegatten- oder Kindesunterhalt) haben Einfluss auf den Wohngeldanspruch.

- Bei unterhaltsberechtigten Personen gehören sie zum Gesamteinkommen. Unterhaltszahlungen müssen der Wohngeldbehörde mitgeteilt werden. Werden sie verschwiegen, so muss zu viel gezahltes Wohngeld zurückgezahlt werden.

- Bei unterhaltspflichtigen Personen kann der tatsächlich gezahlte Unterhalt vollständig vom Gesamteinkommen abgezogen werden, sofern er notariell beurkundet oder gerichtlich festgestellt ist. Ist dies nicht der Fall, wird aber trotzdem Unterhalt gezahlt, kann dieser vom Gesamteinkommen maximal bis zu einer Höhe von 3.000 € jährlich (jeweils bei Zahlung von Unterhalt für jedes Kind sowie von Betreuungsunterhalt für den anderen Elternteil) sowie 6.000 € jährlich (bei Zahlung von Ehegattenunterhalt) jährlich abgezogen werden (Stand: 2024).

Auswirkung des Betreuungsmodells auf den Wohngeldanspruch

Wird das Kind im Residenzmodell betreut, dann kann das Kind nur im Haushalt des hauptbetreuenden Elternteils als Haushaltsmitglied berücksichtigt werden.

Betreuen die getrenntlebenden Eltern das Kind im paritätischen oder asymmetrischen Wechselmodell dann kann das Kind in beiden Elternwohnungen als Haushaltsmitglied und damit beim Wohngeldanspruch beider Eltern berücksichtigt werden. Dies gilt ab einem Mitbetreuungsanteil eines Elternteils von einem Drittel.

Zu den Auswirkungen des Nestmodells auf den Bezug von Wohngeld gibt es aktuell noch keine Rechtsprechung. Informationen über die vor Ort bestehende Praxis erhalten Sie beim zuständigen Jobcenter.

Freibetrag für Alleinerziehende

Sind Sie alleinerziehend , wird bei der Berechnung des Wohngeldanspruchs ein Freibetrag in Höhe von 1.320 € berücksichtigt (Stand: 2024). Der Freibetrag ist vom jährlichen Gesamteinkommen abzuziehen, wodurch sich Ihr Wohngeldanspruch entsprechend erhöht.

Wohngeld hilft vor allem Menschen mit eigenem Einkommen

Wann besteht ein Anspruch auf Bürgergeld und trennungsbedingte Mehrbedarfe nach dem SGB II?

Allgemeine Informationen zu SGB II-Leistungen

Bei Familien, die bereits vor der Trennung Bürgergeld bezogen haben, kann die Trennung Auswirkungen auf den Bezug von Bürgergeld haben. Bei anderen Familien entsteht erst durch die Trennung eine Situation, in der sie zumindest vorübergehend auf Sozialleistungen nach dem SGB II angewiesen sind. Hier finden Sie Informationen für Trennungsfamilien zu den folgenden staatlichen Leistungen:

- Bürgergeld für Sie und Ihr Kind

- Mehrbedarf für Alleinerziehende

- Mehrbedarf durch Umgang und geteilte Betreuung

Eine Trennung wirft viele Fragen rund um den Bürgergeldbezug auf

Unter welchen Voraussetzungen besteht ein Anspruch auf Bürgergeld?

Allgemeine Informationen zum Bürgergeld

Wer seinen Lebensunterhalt nicht selbst durch eigenes Einkommen oder Einkommen seines Partners, durch Unterhaltszahlungen oder staatliche Leistungen wie Arbeitslosengeld oder Elterngeld decken kann, erhält Bürgergeld . Das Bürgergeld umfasst den gesamten Lebensbedarf einschließlich des Bedarfs für Unterkunft und Heizung. Im Folgenden finden Sie Informationen zum Bürgergeld, die bei einer Trennung relevant sind.

Auswirkungen einer Trennung auf den Bürgergeldbezug

Haben Sie schon vor der Trennung Bürgergeld bezogen, wird durch die Trennung (nicht erst durch den Auszug eines Partners) Ihre Bedarfsgemeinschaft aufgehoben. Die Ex-Partner sollten das Jobcenter deshalb umgehend über die Trennung informieren. Jeder Partner muss anschließend einen eigenen Antrag auf Bürgergeld stellen.

Eine Trennung rechtfertigt den Auszug aus der gemeinsamen Wohnung, sodass ein Anspruch auf Erstattung der Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten besteht (§ 22 Absatz 6 SGB II ). Außerdem kann ein Antrag auf Erstausstattung der neuen Wohnung gestellt werden, wenn keine Möbel mitgenommen werden können (§ 24 Absatz 3 SGB II ).

Für den Elternteil, der in der gemeinsamen Wohnung verbleibt, wird das Jobcenter eine Angemessenheitsprüfung durchführen. Hier wird auch der zusätzliche Wohnbedarf, der durch eine Mitbetreuung oder die Umgangsausübung mit dem Kind entsteht, berücksichtigt. Übersteigen die Kosten der Wohnung die angemessene Höhe, muss der in der Wohnung verbleibende Elternteil sich innerhalb eines halben Jahres eine preisgünstigere Wohnung suchen oder Teile der Wohnung untervermieten.

Zu den Auswirkungen des Nestmodells auf den Bezug von Bürgergeld und trennungsbedingtem Mehrbedarf gibt es kaum Rechtsprechung. Informationen über die vor Ort bestehende Praxis erhalten Sie beim zuständigen Jobcenter.

Welcher Elternteil kann nach einer Trennung Bürgergeld für das Kind beantragen?

Der Anspruch des Kindes auf Bürgergeld kann nach einer Trennung vom hauptbetreuenden Elternteil und/oder vom umgangsberechtigten bzw. mitbetreuenden Elternteil geltend gemacht werden.

Dazu muss der Elternteil…

- erwerbsfähig sein,

- einen eigenen Anspruch auf Bürgergeld haben und

- zusammen mit dem Kind eine Bedarfsgemeinschaft bilden.

Umgangsberechtigte bzw. mitbetreuende Elternteile bilden mit dem Kind grundsätzlich eine „temporäre Bedarfsgemeinschaft“ für die Tage, an denen sich das Kind mehr als zwölf Stunden (oder einen längeren Zeitanteil als beim hauptbetreuenden Elternteil) bei ihnen aufhält. Beziehen beide Eltern Bürgergeld, dann wird das Bürgergeld für das Kind zwischen den Eltern entsprechend dem Betreuungsumfang aufgeteilt.

Die Aufteilung des Bürgergelds für das Kind anhand der Berücksichtigung bei der jeweiligen temporären Bedarfsgemeinschaft mit dem einen oder anderen Elternteil umfasst nicht den Wohnbedarf. Dieser wird bei der Einschätzung der Angemessenheit der Wohnung des jeweiligen Elternteils berücksichtigt.

Vorrang von Unterhaltsleistungen für das Kind

Unterhaltsleistungen für das Kind (Kindesunterhalt oder Unterhaltsvorschuss) sowie das Kindergeld sind vorrangig zum Bürgergeld für das Kind. Der hauptbetreuende Elternteil erhält somit nur dann Bürgergeld für das Kind, wenn kein (oder nur sehr wenig) Unterhalt gezahlt wird und auch kein Anspruch auf Unterhaltsvorschuss besteht. Der hauptbetreuende Elternteil muss sich also vor Beantragung des Bürgergelds für das Kind um die Durchsetzung der Unterhaltsleistungen bemühen. Das heißt, es muss Kindesunterhalt (gerichtlich) geltend gemacht oder zur Geltendmachung des Kindesunterhalts eine Beistandschaft beim Jugendamt beantragt werden. Auch Unterhaltsvorschuss muss zuvor beantragt werden.

Beim umgangsberechtigten bzw. mitbetreuenden Elternteil, der in der Regel keine Unterhaltsleistungen erhält, wird hingegen häufiger ein Anspruch auf Bürgergeld für das Kind bestehen.

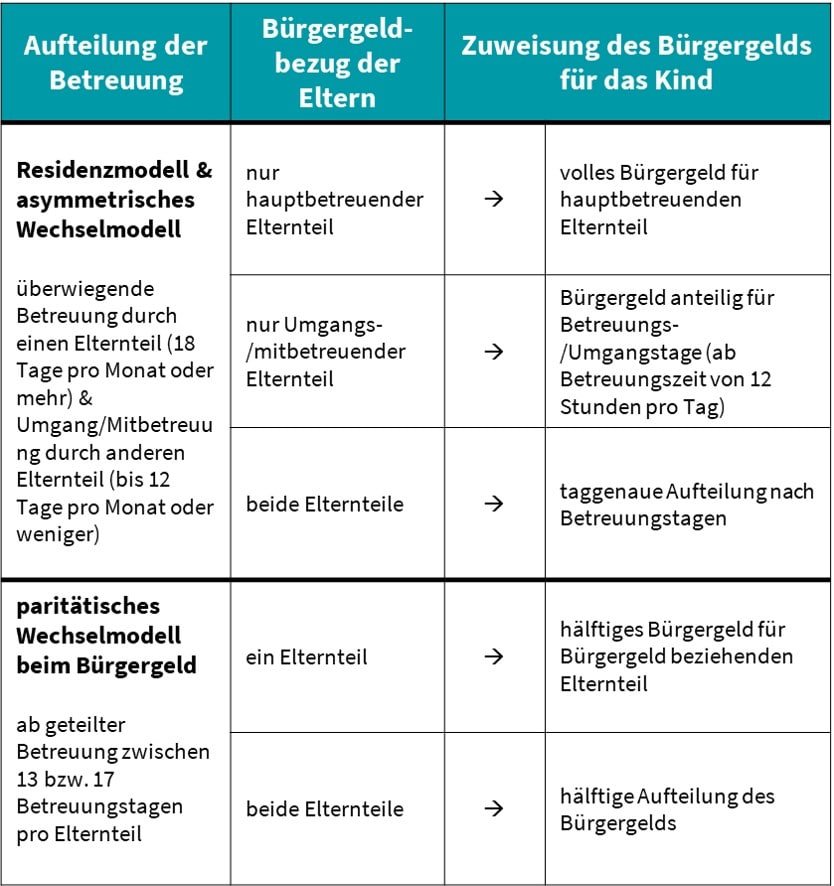

Fallgruppen der Zuweisung des Bürgergelds für das Kind bei temporären Bedarfsgemeinschaften

Die Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die mögliche Aufteilung des Bürgergelds für das Kind unter Berücksichtigung der Betreuungskonstellation und der Bürgergeldberechtigung der Eltern. Zu beachten ist, dass die Bundesagentur für Arbeit in ihrer fachlichen Weisung an die Jobcenter ein paritätisches Wechselmodell beim Bezug von Bürgergeld bereits ab einer Mitbetreuung von 13 Tagen pro Monat anerkennt. Die Tabelle dient einer ersten Orientierung. Sie basiert auf der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts und den fachlichen Weisungen zu den Besonderheiten der temporären Bedarfsgemeinschaft der Bundesagentur für Arbeit. Ihr Jobcenter vor Ort kann eine abweichende Praxis haben.

Wann kann der Mehrbedarf für Alleinerziehende geltend gemacht werden?

Allgemeine Informationen zum Mehrbedarf für Alleinerziehende

Beziehen Sie Bürgergeld und sorgen in Ihrem Haushalt allein für Ihr Kind, dann haben Sie einen Anspruch auf Mehrbedarf für Alleinerziehende (§ 21 Absatz 3 SGB II ). Der Mehrbedarf beträgt dabei zwischen 12 % und 60 % des maßgeblichen Regelsatzes. Der Bürgergeld-Regelsatz einer alleinerziehenden Person beträgt aktuell 563 € (Stand: 1.1.2024). Die Höhe des Mehrbedarfs ist abhängig von der Anzahl und dem Alter der im Haushalt lebenden Kinder und wird dem Bürgergeld-Regelsatz hinzugerechnet.

Auswirkungen des Wechselmodells auf den Mehrbedarf für Alleinerziehende

Bei einem

paritätischen Wechselmodell

steht jedem Elternteil nur der hälftige Mehrbedarf für Alleinerziehende zu. Nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts

müssen hierfür die Betreuungsintervalle mindestens eine Woche lang sein und eine hälftige Aufteilung der Betreuungszeiten vorliegen.

Beim

asymmetrischen Wechselmodell

lehnt das Bundessozialgericht

hingegen eine Aufteilung des Mehrbedarfs ab. In diesem Fall erhält allein der überwiegend betreuende Elternteil den Mehrbedarf für Alleinerziehende.

Zu den Auswirkungen des Nestmodells auf den Bezug des Mehrbedarfs für Alleinerziehende gibt es derzeit keine Rechtsprechung. Informationen über die vor Ort bestehende Praxis erhalten Sie beim zuständigen Jobcenter.

Höhe des Mehrbedarfs

Die Höhe des Mehrbedarfs ist von der Anzahl und dem Alter der im Haushalt lebenden Kinder abhängig (Stand: 1.1.2024).

| Anzahl & Alter der Kinder | Mehrbedarf | Betrag (zusätzlich zum Regelsatz) |

|---|---|---|

| 1 Kind unter 7 Jahren | 36 % | 202,68 € |

| 1 Kind über 7 Jahre | 12 % | 67,56 € |

| 2 Kinder unter 16 Jahren | 36 % | 202,68 € |

| 1 Kind über 7 Jahre und 1 Kind über 16 Jahre | 24 % | 135,12 € |

| 2 Kinder über 16 Jahre | 24 % | 135,12 € |

| 3 Kinder | 36 % | 202,68 € |

| 4 Kinder | 48 % | 270,24 € |

| 5 Kinder oder mehr | 60 % | 337,80 € |

Wann können trennungsbedingte Mehrbedarfe zur Ausübung des Umgangs oder einer Mitbetreuung geltend gemacht werden?

Wohnbedarf im paritätischen Wechselmodell

Bei einer Betreuung im

paritätischen Wechselmodell

hat das Kind seinen Lebensmittelpunkt zu gleichen Teilen bei beiden Elternteilen. Das Bundessozialgericht

hat daher entschieden, dass das Kind bei jedem Elternteil, der Bürgergeld bezieht, als Haushaltsmitglied voll zu berücksichtigen ist, sodass ein entsprechender (zusätzlicher) Wohnbedarf bei jedem Elternteil anzuerkennen ist.

Anerkennung erhöhter Wohnkosten durch Umgang oder Mitbetreuung

Bei einer Betreuung des Kindes im

Residenzmodell

oder

asymmetrischen Wechselmodell

wird das Kind grundsätzlich als Haushaltsmitglied des hauptbetreuenden Elternteils berücksichtigt. Bezieht dieser Bürgergeld für sich, berücksichtigt das Jobcenter bei Kalkulation der angemessenen Mietkosten das Kind. Auch durch die Ausübung des Umgangs oder die Mitbetreuung des Kindes können erhöhte Wohnkosten entstehen, wenn beispielsweise ein eigenes Zimmer für das Kind benötigt wird. Beim Bezug von Bürgergeld durch den umgangsberechtigten oder mitbetreuenden Elternteil kann auf Antrag mit nachvollziehbarer Begründung ein zusätzlicher Wohnbedarf als Mehrbedarf durch das Jobcenter bewilligt werden (§ 22b Absatz 3 Nr. 2

i.V.m. § 22 Absatz 1 Satz 1 SGB II

). Das Jobcenter übernimmt dann die Kosten für eine größere Wohnung. Die Prüfung ist immer vom Einzelfall abhängig. Sie sollten sich daher über die Bewilligungspraxis bei Ihrem Jobcenter vor Ort informieren.

Wohnbedarf im Residenzmodell oder asymmetrischen Wechselmodell

Bei der Entscheidung, ob eine größere Wohnung zur Ausübung des Umgangs oder der Mitbetreuung erforderlich ist, berücksichtigt das Jobcenter grundsätzlich folgende Kriterien:

- Anzahl der Kinder

- Häufigkeit und Dauer des Umgangs bzw. der Mitbetreuung

- Lebensalter und Lebenssituation des Kindes

- Lebenssituation des umgangsberechtigten bzw. mitbetreuenden Elternteils

- Verhältnis zum Kind und zum anderen Elternteil

- konkrete Wohnverhältnisse

Das Bundessozialgericht hat entschieden, dass die Jobcenter verpflichtet sind, jeden Einzelfall genau zu prüfen. Der zusätzliche Wohnraumbedarf sollte von Ihnen daher gut begründet werden.

Übernahme von Fahrt- und Übernachtungskosten zur Ausübung des Umgangs

Die Entfernung der Wohnorte der Eltern kann dazu führen, dass beim umgangsberechtigten Elternteil Kosten für die Fahrt oder für eine Übernachtung anfallen, um den Umgang mit dem Kind wahrnehmen zu können. Diese Mehrkosten sind nicht im Regelsatz des Bürgergelds enthalten und können deshalb als besonderer Mehrbedarf beantragt werden (§ 21 Absatz 6 SGB II

). Übernommen werden nur die Kosten für die

kostengünstigste Fahrgelegenheit

. Dauert die Fahrt zum Umgangsort länger als vier Stunden, können auch anfallende Übernachtungskosten erstattet werden.

Die Häufigkeit der Fahrten zur Ausübung des Umgangs muss angemessen sein. Hierbei spielt insbesondere die Entfernung der Wohnorte eine Rolle. Dabei gilt die Faustformel: Je geringer die Fahrtkosten aufgrund der Ent-fernung ausfallen, desto häufiger werden diese vom Jobcenter übernommen. Leben Kind und umgangsberechtigter Elternteil im selben Ort übernehmen viele Jobcenter wöchentlich anfallende Fahrtkosten. Lebt das Kind hingegen im europäischen Ausland, werden die anfallenden Fahrt- und Übernachtungskosten von den meisten Jobcentern drei bis viermal im Jahr übernommen. Die Angemessenheit wir im Einzelfall geprüft. Wenden Sie sich an das für Sie zuständige Jobcenter und erkundigen Sie sich über die Praxis der Kostenübernahme.

Wichtig ist, dass Sie den konkreten Mehrbedarf nachvollziehbar begründen, indem Sie den Aufenthaltsort Ihres Kindes, die mit dem anderen Elternteil getroffene oder gerichtlich angeordnete Umgangsregelung sowie die regelmäßig anfallenden Fahrt-/Übernachtungskosten nachweisen. Der Mehrbedarf wird dann in der Regel als monatlicher Pauschalbetrag ausgezahlt. Die zweckentsprechende Verwendung sowie die tatsächliche Wahrnehmung des Umgangs ist dem Jobcenter regelmäßig nachzuweisen (z. B. durch Einreichen von Zahlbelegen und einer schriftlichen Bestätigung des anderen Elternteils).

Neben sozialrechtlichen Ansprüchen können anfallende Umgangs- bzw. Mitbetreuungskosten auch bei der Höhe des Kindesunterhalts berücksichtigt werden. Ausnahmsweise kann auch der hauptbetreuende Elternteil daran beteiligt werden. Ausführliche Informationen zur Tragung der Kosten, die bei der Ausübung des Umgangs entstehen, erhalten Sie auf der Seite zum Umgang.

Fahrt- und Übernachtungskosten bei geteilter Betreuung

Entstehen bei einer geteilten Betreuung im asymmetrischen oder paritätischen Wechselmodell Fahrtkosten zur Gewährleistung der Mitbetreuung, können Sie diese gegenüber dem Jobcenter ebenfalls als Mehrbedarf geltend machen (§ 21 Absatz 6 SGB II

). Über die Übernahme der Kosten entscheidet das Jobcenter im Einzelfall.

Wann besteht ein Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe?

Allgemeine Informationen zu Leistungen für Bildung und Teilhabe

Die Leistungen für Bildung und Teilhabe (sogenanntes Bildungspaket) sollen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene unterstützen, deren Familien wenig Geld haben und die deswegen hilfebedürftig sind.

Vom Bildungspaket sind folgende Leistungen umfasst...

- Kosten für Schulausflüge, Klassenfahrten und Schüleraustausche

- Zuschuss zum persönlichen Schulbedarf (z. B. Schreibmaterialien, Füller, Taschenrechner): 130 € zum 1.8. (1. Schulhalbjahr) und 65 € zum 1.2. (2. Schulhalbjahr) (Stand: 1.1.2024)

- Kosten zur Schulbeförderung (z. B. Bus-/Bahnfahrkarte)

- angemessene Lernförderung (z. B. Nachhilfe oder Lerntherapie)

- Mittagsverpflegung in Kita, Schule und Hort

- 15 € pro Monat für Mitgliedschaften in einem Verein, Musikunterricht oder Teilnahme an Freizeiten

Wer kann den Antrag nach einer Trennung stellen?

Die Leistungen auf Bildung und Teilhabe müssen grundsätzlich beantragt werden. Nur wenn Sie bereits einen Antrag auf Bürgergeld gestellt haben, gelten die Leistungen für Bildung und Teilhabe (mit Ausnahme der Leistungen zur Lernförderung) automatisch als mitbeantragt.

Ob der hauptbetreuende Elternteil oder der Umgangselternteil die Leistungen für Bildung und Teilhabe im konkreten Fall beantragen kann, hängt von vielen Faktoren ab (Beantragung neben Bezug von Kinderzuschlag, Bürgergeld, Sozialhilfe, Wohngeld oder Asylbewerberleistungen). Erfragen Sie deshalb bei der zuständigen Anlaufstelle, welcher Elternteil den Anspruch auf die Leistungen geltend machen kann und stimmen Sie sich mit dem anderen Elternteil ab. Ab 15 Jahren kann auch das Kind selbst den Antrag auf die Leistungen stellen.

Wem steht der Kinderzuschlag nach der Trennung zu?

Allgemeine Informationen zum Kinderzuschlag

Der Kinderzuschlag ist eine staatliche Leistung zur Unterstützung von Familien, deren Einkommen nicht für den Lebensunterhalt der Kinder reicht. Der Kinderzuschlag kann zusätzlich zum Kindergeld, zum Wohngeld und zum Unterhaltsvorschuss gewährt werden und ist vorrangig vor Leistungen nach dem SGB II (also vor Arbeitslosengeld oder Bürgergeld) zu beantragen. Der Kinderzuschlag beträgt monatlich max. 292 € pro Kind (Stand: 2024). Eltern, die Kinderzuschlag erhalten, stehen zudem die Leistungen für Bildung und Teilhabe zu. Außerdem können sie sich von KiTa-Gebühren befreien lassen. Vor allem nach einer Trennung kann der Kinderzuschlag somit eine wichtige ergänzende Familienleistung sein.

Voraussetzungen für den Kinderzuschlag

Der Kinderzuschlag muss für jedes Kind einzeln bei der Familienkasse beantragt werden. Ein Anspruch auf Kinderzuschlag kann bestehen, wenn…

- Ihr Kind in Ihrem Haushalt lebt, unter 25 Jahre alt und nicht verheiratet ist,

- Sie Kindergeld für Ihr Kind beziehen und

- Sie ein geringes Bruttoeinkommen haben (bei Alleinerziehenden mindestens 600 €).

Weitere Informationen zu den Anspruchsvoraussetzungen finden Sie hier:

Auswirkungen einer Trennung auf den Kinderzuschlag

Über den Auszug eines Elternteils aus der gemeinsamen Wohnung ist die Familienkasse zu informieren. Der Kinderzuschlag wird nach der Trennung immer nur an den Elternteil ausgezahlt, der auch das Kindergeld bezieht.

Auswirkungen des Betreuungsmodells auf den Kinderzuschlag

Bei einer Betreuung im Residenzmodell und im asymmetrischen Wechselmodell wird das Kindergeld und damit auch der Kinderzuschlag an den hauptbetreuenden Elternteil ausgezahlt.Wenn Sie sich die Betreuung des Kindes in etwa gleichem Umfang teilen ( paritätisches Wechselmodell ), müssen Sie sich einigen, welcher Elternteil das Kindergeld beziehen soll und daher auch den Kinderzuschlag beantragen kann. Sind nur im Haushalt eines Elternteils die Voraussetzungen für einen Anspruch auf Kinderzuschlag erfüllt, dann kann es sich empfehlen, diesen Elternteil als Bezugsberechtigten für das Kindergeld anzugeben. Können Sie sich nicht auf einen Bezugsberechtigten für das Kindergeld einigen, muss das Familiengericht den Bezugsberechtigten festlegen.

Bezugsberechtigung von Stiefelternteilen

Auch ein Stiefelternteil kann, unter Zustimmung des mit ihm verheirateten oder verpartnerten Elternteils, das Kindergeld und den Kinderzuschlag für das in seinem Haushalt lebende Stiefkind beantragen.

Anrechnung von anderen Leistungen auf den Kinderzuschlag

Bezieht das Kind Einkünfte wie Kindesunterhalt, Unterhaltsvorschuss oder BAföG, werden diese zu 45 % auf den Kinderzuschlag angerechnet.

Beispielrechnung (Stand: 2024)

Der hauptbetreuende Elternteil hat Anspruch auf Kinderzuschlag für das Kind. Der Elternteil erhält vom anderen Elternteil für das vierjährige Kind Barunterhalt in Höhe von 480 €. In diesem Fall wird der Kinderzuschlag in Höhe von 292 € um 216 € ( 45 % des Kindesunthalts in Höhe von 480 €) auf 76 € gekürzt.

Zahlt der andere Elternteil den Kindesunterhalt nicht oder nicht vollständig, dann erhöht sich der Kinderzuschlag nicht automatisch. Vielmehr erhält der hauptbetreuende Elternteil den (erhöhten) Kinderzuschlag nur dann, wenn er sich zuvor um die Durchsetzung des Anspruchs auf Kindesunterhalt bemüht hat. Vor einer Beantragung des Kinderzuschlags sollten Sie daher eine Beistandschaft beim Jugendamt zur Geltendmachung des Kindesunterhalts beantragen oder den Kindesunterhalt (gerichtlich) geltend machen. Auch die Geltendmachung von Unterhaltsvorschuss ist vorrangig. Der Antrag auf Kinderzuschlag wird daher abgelehnt, wenn Sie sich nicht um die Zahlung von Kindesunterhalt oder Unterhaltsvorschuss bemüht haben.

Wem steht das Elterngeld nach einer Trennung zu?

Allgemeine Informationen zum Elterngeld

Das Elterngeld ist eine staatliche Leistung, die Eltern nach der Geburt eines Kindes erhalten, wenn sie ihr Kind selbst betreuen und keine (volle) Erwerbstätigkeit ausüben. Die Höhe des Elterngeldes ist abhängig vom Einkommen vor der Geburt des Kindes. Es gibt zwei verschiedene Formen des Elterngeldes (Stand 2024):

- Basiselterngeld (zwischen 300 € und 1.800 €) für maximal 12 Monate bzw. maximal 14 Monate mit Partnermonaten oder

- Elterngeld Plus (halbes Basiselterngeld, zwischen 150 € und 900 €) für maximal 24 Monate (erfüllen beide Eltern die Voraussetzungen für Elterngeld Plus, kann zusätzlich noch der Partnerschaftsbonus – Verlängerung um zwei bis vier Monate beim Elterngeld Plus – in Betracht kommen)

Elterngeld kann auch neben anderen staatlichen Unterstützungen beantragt werden (wie z. B. Bürgergeld, Sozialhilfe oder Kinderzuschlag). Allerdings bleibt maximal der Mindestsatz (beim Basiselterngeld 300 € und bei Elterngeld Plus 150 € bei Erwerbstätigkeit) als Einkommen unberücksichtigt und steht damit zusätzlich zu der beantragten Sozialleistung zur Verfügung (sog. Elterngeld-Freibetrag).

Auswirkungen einer Trennung auf das Elterngeld

Kommt es während des Elterngeldbezugs zu einer Trennung und ändert sich hierdurch die geplante Aufteilung der Betreuung des Kindes, so kann der Elterngeldantrag für die Zukunft geändert werden. Grundsätzlich gilt, ist nur ein Elternteil sorgeberechtigt, dann bedarf der nicht sorgeberechtigte Elternteil der Zustimmung des anderen Elternteils für den Elterngeldbezug (§ 4 BEEG ). Sind beide Elternteile sorgeberechtigt, ist das Betreuungsmodell entscheidend für die Bezugsberechtigung der Elternteile.

Elterngeldbezug im Residenzmodell

Wenn Sie Ihr Kind ganz überwiegend allein betreuen (mindestens zwei Drittel der Zeit), dann haben nur Sie einen Anspruch auf Elterngeld. Gelten Sie steuerlich als alleinerziehend , dann stehen Ihnen bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen zusätzlich die Partnermonate bzw. der Partnerschaftsbonus zu.

Elterngeldbezug bei geteilter Betreuung

Bei Vorliegen der weiteren Voraussetzungen steht jedem Elternteil ein Anspruch auf Elterngeld (einschließlich der Partnermonate) zu, wenn das Kind im Bezugszeitraum jeweils mindestens ein Drittel der Zeit mit jedem Elternteil zusammenlebt (sogenannte geteilte Betreuung ).

Die Eltern können dann die Elterngeldmonate ebenso wie zusammenlebende Eltern frei unter sich aufteilen. Können sich die Eltern allerdings nicht über die Aufteilung der Elterngeldmonate einigen, dann steht bei gemeinsamem Sorgerecht jedem Elternteil die Hälfte der gesamten Elterngeldmonate zu. Beantragt ein Elternteil mehr Elterngeldmonate, werden diese gekürzt. Beantragt ein Elternteil allerdings weniger als die Hälfte der Elterngeldmonate, kann der andere Elternteil Elterngeld für die verbleibenden Monate des gemeinsamen Gesamtanspruchs beantragen.

In welchem Zeitraum Sie sich jeweils das Elterngeld auszahlen lassen, können Sie selbst entscheiden. Da Eltern auch gleichzeitig Elterngeld beziehen können, bedarf es hierzu grundsätzlich keiner Einigung. Für Geburten ab dem 1. April 2024 gilt allerdings, dass Basiselterngeld maximal ein Monat gleichzeitig von beiden Elternteilen bezogen werden kann. Bezieht mindestens ein Elternteil ElterngeldPlus, besteht diese Einschränkung nicht.

Bezugsberechtigung von Stiefelternteilen

Auch ein Stiefelternteil, der mit einem rechtlichen Elternteil verheiratet oder verpartnert ist und mit dem Kind in einem Haushalt lebt, kann bei Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen Elterngeld beantragen. Vorausgesetzt, der im Haushalt lebende sorgeberechtigte Elternteil stimmt zu.

Auch getrenntlebende Elternteile können vom Elterngeld profitieren

Welche steuerlichen Entlastungen bestehen nach einer Trennung?

Allgemeine Informationen zu steuerlichen Entlastungen

Das Steuerrecht entlastet Eltern auf verschiedene Weise. So wird ein Kinderfreibetrag gewährt und Betreuungskosten können als Sonderausgaben abgesetzt werden. Die steuerliche Entlastung für Eheleute durch gemeinsame Veranlagung (Ehegattensplitting) endet allerdings spätestens im Jahr nach der Trennung, denn dann besteht eine Pflicht zur Änderung der Steuerklasse und zur getrennten Veranlagung. Es gibt jedoch speziell für Alleinerziehende eine steuerliche Entlastung, über die sie im Folgenden einen ersten Überblick bekommen. Zudem erhalten Sie Informationen, wie der Kinderfreibetrag bei getrenntlebenden Eltern berücksichtigt wird und wie sich Unterhaltszahlungen steuerlich auswirken.

Für getrenntlebende Eltern gibt es einige steuerliche Entlastungen

Entlastungsbetrag für Alleinerziehende

Dem hauptbetreuenden Elternteil steht der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende zu, wenn das Kind bei diesem Elternteil gemeldet ist bzw. dieser das Kindergeld bezieht. Es handelt es sich um einen Steuerfreibetrag, mit der Folge, dass für diesen Teil des Einkommens keine Steuern gezahlt werden müssen. Um den Entlastungsbetrag zu erhalten, muss der Elternteil einen Wechsel in die Lohnsteuerklasse 2 – Steuerklasse für Alleinerziehende – beim Finanzamt beantragen. Der Entlastungsbetrag beträgt für Alleinerziehende mit einem Kind 4.260 € im Jahr sowie 240 € jährlich für jedes weitere Kind. Der Wechsel der Steuerklasse kann auch rückwirkend beantragt werden (Stand: 2024).

Auswirkungen des Betreuungsmodells auf den Entlastungsbetrag für Alleinerziehende

Entlastungsbetrag im paritätischen Wechselmodell

Der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende ist auf einen hauptbetreuenden Elternteil zugeschnitten. Daher kann, auch wenn Sie Ihr Kind zu gleichen Teilen im Wechsel betreuen ( paritätisches Wechselmodell ), der Entlastungsbetrag nur von einem Elternteil beansprucht werden. In diesem Fall können Sie sich darauf einigen, wer den Entlastungsbetrag erhalten soll, vorausgesetzt, Ihr Kind ist bei beiden Eltern mit dem Haupt- oder Nebenwohnsitz gemeldet. Können Sie sich nicht einigen, erhält der Elternteil, der das Kindergeld bezieht, den Entlastungsbeitrag.

Entlastungsbetrag im Nestmodell

Praktiziert die Trennungsfamilie das Nestmodell , lehnen die Finanzverwaltungen den Anspruch auf den Entlastungbetrag für Alleinerziehende für beide Eltern ab, da davon ausgegangen wird, dass die Eltern gemeinsam wirtschaften und somit eine Hausgemeinschaft bilden.

Weitere Informationen zu steuerlichen Entlastungen für Familien und zum Entlastungsbetrag für Alleinerziehende finden Sie auf dem Familienportal des Bundesfamilienministeriums:

Steuerlicher Kinderfreibetrag

Der Kinderfreibetrag muss nicht beantragt werden. Das Finanzamt prüft bei der Veranlagung der Einkommenssteuer bei jedem Elternteil automatisch, ob der Bezug von Kindergeld oder die Steuerersparnis bei Berücksichtigung des Kinderfreibetrags günstiger ist. Bei einer getrennten steuerlichen Veranlagung wird dabei für jeden Elternteil das halbe Kindergeld zu Grunde gelegt.

Zahlt der unterhaltspflichtige Elternteil weniger als 75 % des geschuldeten Kindesunterhalts, dann kann der hauptbetreuende Elternteil den halben Kinderfreibetrag des anderen Elternteils auf sich übertragen lassen.

Weitere Informationen zu Kinderfreibeträgen und dazu, wie sich Unterhaltszahlungen auf die Steuern auswirken können, finden sich im Familienportal des Bundesfamilienministeriums.

Steuerliche Berücksichtigung von Unterhaltszahlungen

Wird Trennungsunterhalt, nachehelicher Unterhalt oder Betreuungsunterhalt gezahlt, können die Zahlungen bei der Einkommenssteuer berücksichtigt werden. Unterhaltszahlungen an den getrenntlebenden oder geschiedenen Ehepartner (Ehegattenunterhalt ) können als „Sonderausgabe“ (maximal 13.805 € jährlich) steuerlich geltend gemacht werden. Voraussetzung ist, dass der unterhaltsberechtigte (geschiedene) Ehepartner zustimmt, weil er in diesem Fall die Unterhaltsleistungen selbst versteuern muss. Dieser hat dann wiederum selbst einen Anspruch auf Ausgleich dieses Nachteils gegen den unterhaltspflichtigen Ehepartner (sog. Realsplitting). Anderenfalls kann der Unterhalt als „außergewöhnliche Belastung“ (maximal 11.604 € jährlich) steuerlich berücksichtigt werden (Stand: 2024). Letzteres gilt auch für geleisteten Betreuungsunterhalt nach § 1615l BGB , bei Eltern die nicht mit einander verheiratet waren.

Quellen & Links

Mehr zum Thema

Hier finden Sie Informationen zu Quellen der Inhalte dieser Seite und Links zu vertiefenden Informationen.

Quellen

Als Quellen wurden unter anderem verwendet:

BMFSFJ Richtlinie 211 03/2023 zum BEEG

Damljanovic, D. (2016). Das Wechselmodell. Geltendes Recht und Reformbedarf. Peter Lang.

Familienkasse (2022). Durchführungsanweisung Kinderzuschlag (DA-KiZ).

Grube, C. (2020). Unterhaltsvorschussgesetz. Kommentar. C.H.Beck.

Hauck, K., Noftz, W. (2023). Sozialgesetzbuch (SGB) II. Grundsicherung für Arbeitssuchende. Kommentar. Erich Schmidt Verlag.

Knickrehm, S., Kreikebohm, R., Waltermann, R. (2021). Kommentar zum Sozialrecht. C.H.Beck.

Matthäus, T., Lütkehaus, I. (2021). Umgang im Wechselmodell. Eine Familie, zwei Zuhause: Gleichberechtigte Eltern bleiben nach Trennung und Scheidung. dtv.

Maurin, J. (2023). Kein Steuervorteil im Kindernest. taz.

Wissenschaftlicher Beirat für Familienfragen (2021). Gemeinsam getrennt erziehen.

Wichtige Gerichtsentscheidungen:

BSG 14.12.2021 – B 14 AS 73/20 R (temporäre Bedarfsgemeinschaft und Mehrbedarf)

BSG 11.7.2019 – B 14 AS 23/18R (Wohnbedarf des Kindes bei paritätischem Wechselmodell)

BSG 17.2.2016 – B 4 AS 2/15R (zusätzlicher Wohnbedarf des Umgangselternteils)

OVG Bautzen 28.10.2020 – 3 D 42/20 (Unterhaltsvorschuss bei unbekanntem Vater)

Weitere Informationen

Links zum Thema:

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend stellt ein „Infotool Familie“ bereit, dieses kann Ihnen helfen, die für Sie in Frage kommenden staatlichen Unterstützungsleistungen zu überblicken.

Unterhaltsvorschuss

Broschüre des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zum Unterhaltsvorschuss (Stand: 2024)

Auf der Seite des BMFSFJ: Fragen und Antworten zu den Neuregelungen des Elterngelds ab 1. April 2024 (Stand: 2024)

Kinderzuschlag

Merkblatt Kinderzuschlag (Stand: 2024)

Elterngeld und Elternzeit

Für Geburten ab dem 1.9.21: Broschüre des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zu Elterngeld und Elternzeit (Stand: 2022)

Für Geburten bis zum 31.8.21: Broschüre des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zu Elterngeld und Elternzeit (Stand: 2020)

Weitere staatliche Unterstützung

Über die Dienststellensuche der Bundesagentur für Arbeit erfahren Sie, welches Jobcenter für Sie zuständig ist. Sie können sich beim zuständigen Jobcenter vor Ort darüber informieren, welche Ansprüche auf staatliche Leistungen für Sie oder Ihr Kind bestehen.

Anträge und Anlagen zur Beantragung von SGB II-Leistungen finden Sie auf der Seite der Bundesagentur für Arbeit .

Betreuungsmodelle

Betreuungsmodell beeinflusst staatliche Unterstützung

Die Wahl des Betreuungsmodells wirkt sich auf staatliche Leistungen und steuerliche Entlastungen aus. Welche Betreuungsmodelle es gibt und wie sich diese rechtlich auswirken, erfahren Sie auf der folgenden Unterseite.

Mehr erfahrenKindesunterhalt & Kindergeld

Staatliche Unterstützung durch Kindergeld

Auch das Kindergeld ist eine Form der staatlichen Unterstützung. Da bei getrenntlebenden Eltern das Kindergeld auf den Kindesunterhalt angerechnet wird, werden die Folgen einer Trennung für das Kindergeld auf der Unterseite zum Kindesunterhalt behandelt. Der Kindesunterhalt wiederum kann sich auf verschiedene staatliche Unterstützungen auswirken.

Mehr erfahrenErwerbstätigkeit

Erhöhte Erwerbstätigkeit nach der Trennung

Die Erwerbstätigkeit erhöht sich häufig nach einer Trennung, insbesondere bei Müttern. Mehr Informationen dazu, wie sich die Erwerbstätigkeit der Eltern vor und nach einer Trennung verhält sowie statistische Hintergründe zu dem Thema finden Sie hier.