Unterhalt für die Kinder

aktualisiert am 31.01.24 von Antonia Birkeneder, PD Dr. Christina Boll Familiensoziologie und Familienökonomie, Deutsches Jugendinstitut München

Was erwartet Sie auf dieser Seite?

Hier erhalten Sie Informationen zu den folgenden Themen:

- Orientierung auf der Seite

- Kindesunterhalt – Zusammenhang zum Betreuungsmodell und geleistete Zahlungen

- Welche Probleme gibt es bei der Zahlung von Kindesunterhalt?

- Unterhaltsvorschuss – finanzielle Unterstützung bei nicht gezahltem Kindesunterhalt

Orientierung auf der Seite

Viele Aufgaben, die während einer Partnerschaft gemeinsam erledigt wurden, müssen nach einer Trennung zwischen den Eltern verteilt werden. Es muss geklärt werden, bei wem die Kinder (wann) wohnen, wie sie betreut werden und wer die anfallenden Kosten trägt.

Im Folgenden erhalten Sie einige Informationen zum Thema Kindesunterhalt. Sie erfahren, wie der Kindesunterhalt mit dem gewählten Betreuungsmodell zusammenhängt und wie hoch die geleisteten Zahlungen sind (zum Abschnitt

). In der Praxis kommt es häufig zu Problemen bei der Zahlung von Kindesunterhalt (zum Abschnitt

). Diesen kann mit dem Unterhaltsvorschuss begegnet werden kann (zum Abschnitt

).

Durch den Kindesunterhalt soll der Lebensunterhalt des Nachwuchses gedeckt werden

Diese Seite beschränkt sich auf die ökonomischen Aspekte zum Thema Kindesunterhalt. Im Themenbereich "Trennung rechtlich durchdenken" werden die rechtlichen Voraussetzungen des Kindesunterhalts sowie die Berechnung des Barunterhalts in den unterschiedlichen Betreuungsmodellen ausführlich erklärt. Zudem finden Sie Informationen zu Unterhaltsvereinbarungen und der gerichtlichen Durchsetzung von Kindesunterhalt.

Zusätzlich ist es möglich, dass ein Elternteil Unterhaltsansprüche für sich selbst gegenüber dem ehemaligen Partner bzw. der ehemaligen Partnerin hat (Betreuungsunterhalt sowie, bei zuvor Verheirateten, ggf. auch Ehegattenunterhalt). Auch dazu erhalten Sie ausführliche Informationen im Bereich "Trennung rechtlich durchdenken".

Kindesunterhalt – Zusammenhang zum Betreuungsmodell und geleistete Zahlungen

Beide Elternteile sind zum Unterhalt ihrer Kinder verpflichtet. Dieser Verpflichtung kann in Form von finanziellen Leistungen (Barunterhalt), in Form von Betreuung im Haushalt (Betreuungsunterhalt) oder in Form von Sachleistungen, wie Verpflegung und Unterkunft (Naturalunterhalt), nachgekommen werden. Welcher Elternteil zu Geldzahlungen gegenüber dem Kind verpflichtet ist, hängt demnach vom gewählten Betreuungsmodell ab. Studien zeigen, dass sich viele Eltern zum Kindesunterhalt auch außergerichtlich einigen können, entweder allein oder mit Hilfe professioneller Unterstützung, z. B. durch das Jugendamt.

Zahlungen von Kindesunterhalt...

... im Residenzmodell

... im Wechselmodell

Häufigkeit der Betreuungsmodelle

Getrennte Eltern, die gefragt werden, welches Betreuungsmodell sie praktizieren, berichten zu rund 5 % von einem Wechselmodell (hierbei wird eine ungleiche Betreuungsaufteilung bis zu maximal 70/30 erfasst – dies weicht leicht von der rechtlichen Definition mit 67/33 ab, die in STARK zugrunde gelegt wird). Etwa ein weiteres Viertel (rund 20–25 %) sagt, dass sie in einem Residenzmodell ohne jeglichen Kontakt zum anderen Elternteil leben. Die Kinder leben dabei in den meisten Fällen bei der Mutter. Die übrigen 70–75 % leben in einem Residenzmodell mit entweder häufigem oder seltenem Kontakt zum anderen Elternteil.

Höhe des Kindesunterhalts, den Alleinerziehende durchschnittlich beziehen

Unterhaltsberechtigte Alleinerziehende mit minderjährigen Kindern im Haushalt, die keinen Unterhaltsvorschuss beziehen, erhalten im Durchschnitt 362 € Kindesunterhalt im Monat vom anderen Elternteil. Die Zahlungen werden für eine durchschnittliche Zahl von 1,4 Kindern unter 18 Jahren geleistet. Hinter diesem durchschnittlichen Betrag verbergen sich sehr unterschiedliche Bezüge: 38 % erhalten 400 € oder mehr, ein Drittel (34 %) erhält 250–399 €. Bei einem Zehntel (11 %) liegt der Unterhalt unter 250 € im Monat und 17 % erhalten gar keinen Unterhalt.

Welche Probleme gibt es bei der Zahlung von Kindesunterhalt?

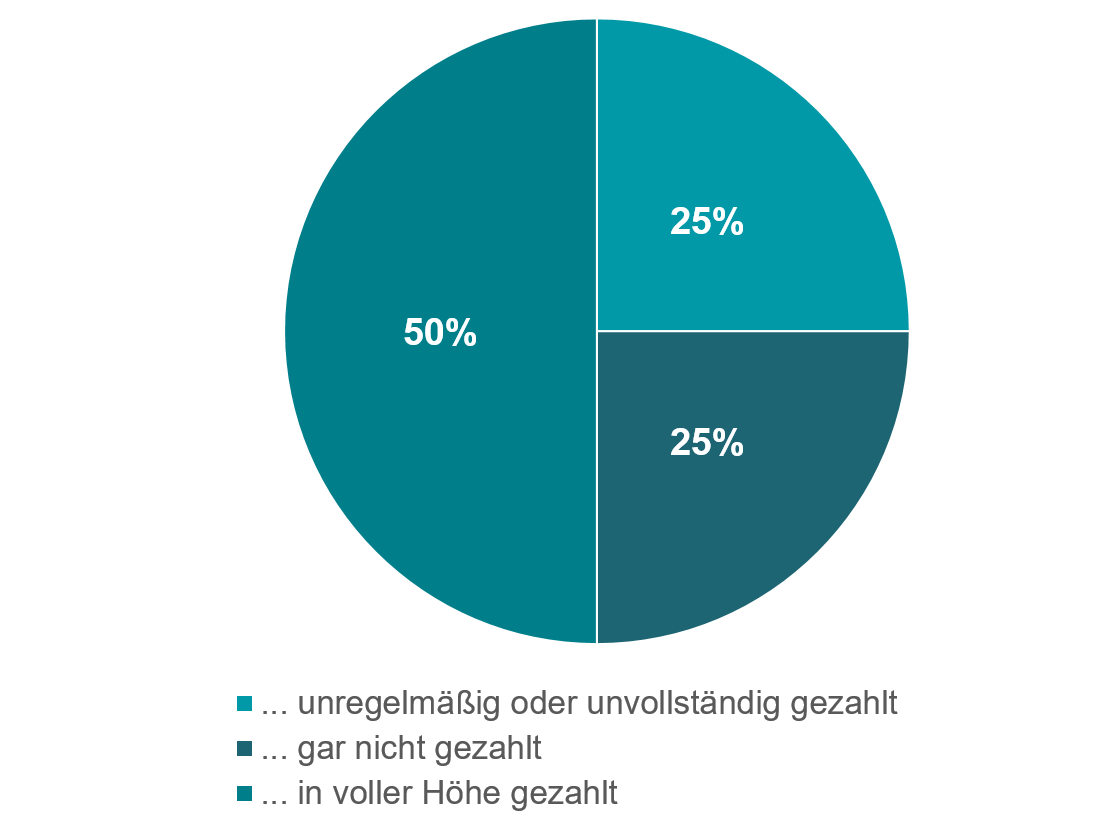

Darüber, wie oft und in welcher Höhe Kindesunterhalt geleistet wird, gibt es keine amtlichen Daten, aber in einigen Umfragen wurden Fragen zu diesem Thema gestellt. Die Antworten deuten auf häufige Probleme bei der Zahlung von Kindesunterhalt hin. Nur etwa die Hälfte aller Befragten, die für ihre Kinder Unterhalt bekommen sollten, gibt an, dass sie die Zahlungen regelmäßig und in voller Höhe erhalten. Ein Viertel bekommt die Unterhaltszahlungen unregelmäßig oder nicht in voller Höhe und wiederum ein Viertel bekommt gar keine Unterhaltszahlungen.

Ausbleiben von Kindesunterhaltszahlungen

Kindesunterhaltszahlungen bleiben aus, weil... |

| ... die oder der Unterhaltsverpflichtete selbst nicht genug Geld hat |

| ... die oder der Unterhaltsverpflichtete sich weigert zu zahlen |

| ... die oder der Anspruchsberechtigte auf den Anspruch verzichtet bzw. ihn nicht einfordert |

In vielen Fällen werden Unterhaltszahlungen also nicht oder unvollständig bzw. unregelmäßig gezahlt. Die zwei Hauptgründe dafür sind, dass die Unterhaltsverpflichteten nicht zahlen können, da sie selbst nicht genug Geld zur Verfügung haben, oder dass sie sich weigern zu zahlen. Es kommt auch vor, dass Anspruchsberechtigte freiwillig auf die Zahlungen verzichten bzw. diese nicht einfordern. Dies geschieht entweder in der Annahme, dass der ehemalige Partner bzw. die ehemalige Partnerin ohnehin nicht zahlungsfähig wäre, oder weil sie die Beziehung zu dieser Person nicht belasten wollen.

Was beeinflusst das statistische Risiko, dass Unterhalt nicht gezahlt wird?

Probleme bei der Zahlung von Kindesunterhalt bestehen häufiger, wenn die Elternteile wenig Kontakt miteinander pflegen und/oder weit voneinander entfernt wohnen. Auch bei Eltern, die vor der Trennung nicht miteinander verheiratet waren, kommt es häufiger zu Schwierigkeiten bei der Unterhaltszahlung. Das Risiko, dass Unterhalt nicht gezahlt wird, steigt, wenn die Unterhaltsverpflichteten kein oder nur ein geringes Einkommen haben. Das Risiko ist hingegen geringer, wenn die Unterhaltsverpflichteten einer Beschäftigung nachgehen. Muss ein Elternteil für mehrere Kinder Unterhalt zahlen, so hat jedes dieser Kinder einen eigenen Unterhaltsanspruch. In der Realität zeigt sich aber, dass bei mehreren Kindern häufig nicht der volle Unterhalt für jedes Kind gezahlt wird. Außerdem steigt das Risiko, dass Unterhalt nicht gezahlt wird, je länger die Trennung zurückliegt.

Wenn die Eltern nach der Trennung beide für das Kind Verantwortung übernehmen und/oder die Eltern ein gutes Verhältnis zueinander haben, wird hingegen auch der Kindesunterhalt in der Regel zuverlässig gezahlt. Auch aus diesem Grund ist es sinnvoll, ein gutes Verhältnis mit der Ex-Partnerin oder dem Ex-Partner anzustreben.

| Was erhöht bzw. senkt das Risiko nicht (vollständig) geleisteter Unterhaltszahlungen? | |

|---|---|

| Erhöht das Risiko | Senkt das Risiko |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Unterhaltsvorschuss – finanzielle Unterstützung bei nicht gezahltem Kindesunterhalt

Der Unterhaltsvorschuss

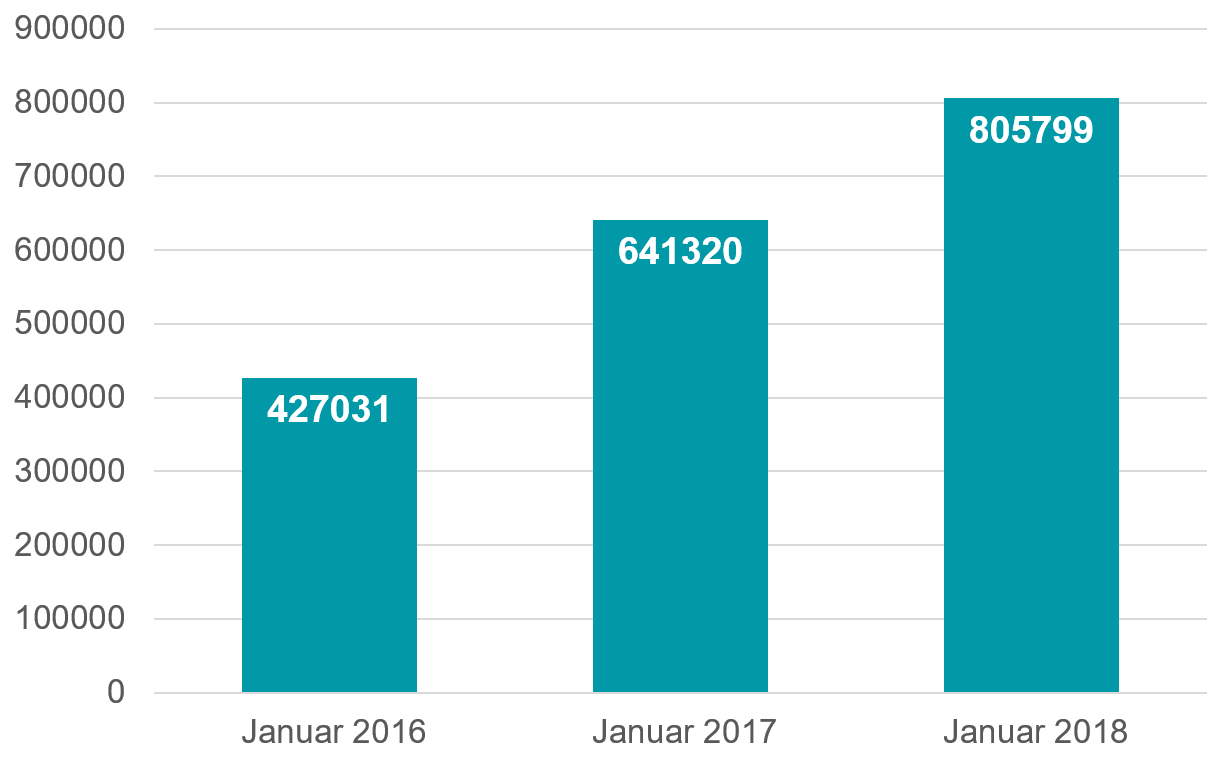

Wenn ein Elternteil trotz Anspruch den Kindesunterhalt vom anderen Elternteil nicht oder nur unvollständig erhält, kann Unterhaltsvorschuss bezogen werden. In diesem Fall streckt das Jugendamt die Zahlung vor und holt sich diese vom unterhaltspflichtigen Elternteil zurück. Unterhaltsvorschuss kann unter bestimmten Bedingungen bis zur Volljährigkeit des Kindes bezogen werden. Im Dezember 2016 wurde für über 800.000 Kinder Unterhaltsvorschuss bezogen.

Im Bereich "Trennung rechtlich durchdenken" können Sie sich über über die Antragsstellung, die Anspruchsvoraussetzungen und die Höhe Ihres Anspruchs informieren.

Der Unterhaltsvorschuss hilft vielen alleinerziehenden Eltern

Trennen sich Eltern, sollte es das Ziel sein, dass beide Elternteile ihren Unterhaltsverpflichtungen nachkommen. Auf diese Weise muss der Unterhaltsvorschuss gar nicht erst in Anspruch genommen werden. Sie finden im Bereich "Fair trennen & gemeinsam erziehen" hilfreiche Tipps, wie das gelingen kann.

Zusammenhang mit SGB-II-Leistungen

Bei Bezug von SGB-II-Leistungen (Bürgergeld) wird der Unterhaltsvorschuss zwar als Einkommen angerechnet, ebenso wie Unterhaltszahlungen des anderen Elternteils, jedoch muss ein Antrag auf Unterhaltsvorschuss gestellt werden, da sonst SGB-II-Leistungen gekürzt werden können. Daher profitieren von Unterhaltzahlungen des anderen Elternteils und vom Unterhaltsvorschuss vor allem diejenigen, die ihren Lebensunterhalt bestreiten können, ohne auf staatliche Hilfe angewiesen zu sein. Zudem fällt der Unterhaltsvorschuss etwas geringer aus als der Kindesunterhalt selbst, da das Kindergeld voll (und nicht hälftig wie beim Barunterhalt) angerechnet wird.

Hintergrundwissen: Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes 2017

Vor dem Jahr 2017 war der Bezug von Unterhaltsvorschuss noch begrenzt: Er wurde längstens 72 Monate und nur für Kinder unter 12 Jahren gewährt. Seit dem 1. Juli 2017 sind diese Begrenzungen aufgehoben und Unterhaltsvorschuss kann unter bestimmten Bedingungen bis zur Volljährigkeit des Kindes bezogen werden. Nachdem diese Veränderungen in Kraft getreten sind, hat sich die Anzahl der Kinder, für die Unterhaltsvorschuss bezogen wird, in kurzer Zeit fast verdoppelt – von etwa 427.000 Kindern im Dezember 2016 auf über 800.000 Kinder im Dezember 2018.

Quellen & Links

Mehr zum Thema

Hier finden Sie Informationen zu Quellen der Inhalte dieser Seite und Links zu vertiefenden Informationen

Quellen

Quellen:

Andreß, H. J., Borgloh, B., Güllner, M., & Wilking, K. (2003). Wenn aus Liebe rote Zahlen werden: Über die wirtschaftlichen Folgen von Trennung und Scheidung. Springer-Verlag.

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2019). Neue Statistik zur Unterstützung Alleinerziehender durch das Unterhaltsvorschussgesetz (UVG). Berlin: BMFSFJ. Verfügbar unter https://www.bmfsfj.de/resource/blob/138166/4c4ec28b9ed03cbd5034b773b751d4f7/statistik-unterhaltsvorschussgesetz-data.pdf

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2022). Familienleistungen – Unterhaltsvorschuss. Aufgerufen am 11. Oktober 2022 von https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/familie/familienleistungen/unterhaltsvorschuss/unterhaltsvorschuss-73558

Forsa (2003). Unterhaltszahlungen für minderjährige Kinder in Deutschland. Verfügbar unter https://www.bmfsfj.de/resource/blob/94894/7e33a50d25693a44ac317a682a62c32f/prm-24073-sr-band-228-data.pdf

Hartmann, B. (2014). Unterhaltsansprüche und deren Wirklichkeit: Wie groß ist das Problem nicht gezahlten Kindesunterhalts? (No. 660). SOEPpapers on Multidisciplinary Panel Data Research.

Hartmann, B. (2018). Kindesunterhalt. In: Geisler, E., Köppen, K., Kreyenfeld, M., Trappe, H., & Pollmann-Schult, M. Familien nach Trennung und Scheidung in Deutschland, 39-42.

Hubert, S., Sommer, M., & Neuberger, F. (2020). Alleinerziehend, alleinbezahlend? Kindesunterhalt, Unterhaltsvorschuss und Gründe für den Unterhaltsausfall. Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation: ZSE, 40(1), 19-38.

Institut für Demoskopie Allensbach (2008). Alleinerziehende: Lebens- und Arbeitssituation sowie Lebenspläne. Basierend auf IfD-Umfrage 5251. Verfügbar unter https://www.ifd-allensbach.de/fileadmin/studien/7373_Alleinerziehende.pdf

Institut für Demoskopie Allensbach (2012). Akzeptanzanalyse I – Staatliche Familienleistungen aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger: Kenntnis, Nutzung und Bewertung. Verfügbar unter https://www.ifd-allensbach.de/fileadmin/studien/AKZ_I_Schlussbericht.pdf

Institut für Demoskopie Allensbach (2017). Getrennt gemeinsam erziehen. Basierend auf IfD-Umfrage 7255. Verfügbar unter https://www.ifd-allensbach.de/fileadmin/studien/Abach_Trennungseltern_Bericht.pdf

Institut für Demoskopie Allensbach (2020). Lebens- und Einkommenssituation von Alleinerziehenden. Basierend auf IfD-Umfrage 8229. Verfügbar unter https://www.ifd-allensbach.de/fileadmin/IfD/sonstige_pdfs/8229_Alleinerziehende_Lebenssituation.pdf

Walper, S. (2016). Arrangements elterlicher Fürsorge nach Trennung und Scheidung: Das Wechselmodell im Licht neuer Daten aus Deutschland. Brühler Schriften zum Familienrecht, 21, 99-143.

Walper, S., Entleitner-Phleps, C., & Langmeyer, A. N. (2020). Betreuungsmodelle in Trennungsfamilien: Ein Fokus auf das Wechselmodell. Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation, 40(1), 62-80.

Weitere Informationen

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/familie/familienleistungen/unterhaltsvorschuss/unterhaltsvorschuss-73558

Informationen des BMFSFJ zum Unterhaltsvorschuss, Link zu Webseite, geprüft am 11.10.22

Wohnen

Kostenrisiken der räumlichen Trennung

Nach einer Trennung wollen die meisten Eltern auch möglichst schnell nicht mehr gemeinsam wohnen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie die Wohnsituation nach einer Trennung gestaltet werden kann. Ihnen gemeinsam ist, dass Kostenrisiken mit der räumlichen Trennung einhergehen

Mehr erfahrenAltersvorsorge

System der Alterssicherung in Deutschland und Zusammenhang mit Trennung bzw. Scheidung

In Deutschland gibt es verschiedene Säulen der Alterssicherung. Die wichtigste ist die gesetzliche Rentenversicherung. Frauen erlangen durchschnittlich weniger Rentenansprüche als Männer. Ihr Risiko für Altersarmut wird durch Trennung oder Scheidung verstärkt.

Mehr erfahrenKosten einer Trennung oder Scheidung

Direkte und indirekte Kostenpunkte

Eine Scheidung verursacht direkte Kosten, die von beiden Elternteilen aufgebracht werden müssen. Aber auch die Trennung selbst führt zu verschiedenen Kostenpunkten, die von beiden oder nur von einem Elternteil getragen werden müssen.

Mehr erfahren