Ehegattenunterhalt: Trennungsunterhalt und nachehelicher Unterhalt

aktualisiert am 31.01.24 von Jennifer Reh Familienrecht, Georg-August-Universität Göttingen

Was erwartet Sie auf dieser Seite?

Hier finden Sie Antworten auf die folgenden Fragen:

- Was ist Ehegattenunterhalt?

- Was ist beim Anspruch auf Trennungsunterhalt zu beachten?

- Wann und wie lange besteht ein Anspruch auf nachehelichen Unterhalt?

- In welcher Höhe ist Ehegattenunterhalt zu zahlen?

- Wie kann der Ehegattenunterhalt durchgesetzt werden?

- In welchen Fällen kann der Ehegattenunterhalt wegen (grober) Unbilligkeit herabgesetzt, befristet oder ausgeschlossen werden?

- Was passiert, wenn das Einkommen des Unterhaltspflichtigen nicht ausreicht ("Mangelfall")?

Sie erhalten hier einen ersten Überblick über die Rechtslage. Dieser kann jedoch eine anwaltliche Beratung im konkreten Einzelfall nicht ersetzen.

/ Alle Informationen auf dieser Seite gelten gleichermaßen für die eingetragene Lebenspartnerschaft.

Was ist Ehegattenunterhalt?

Verschiedene Formen des Ehegattenunterhalts

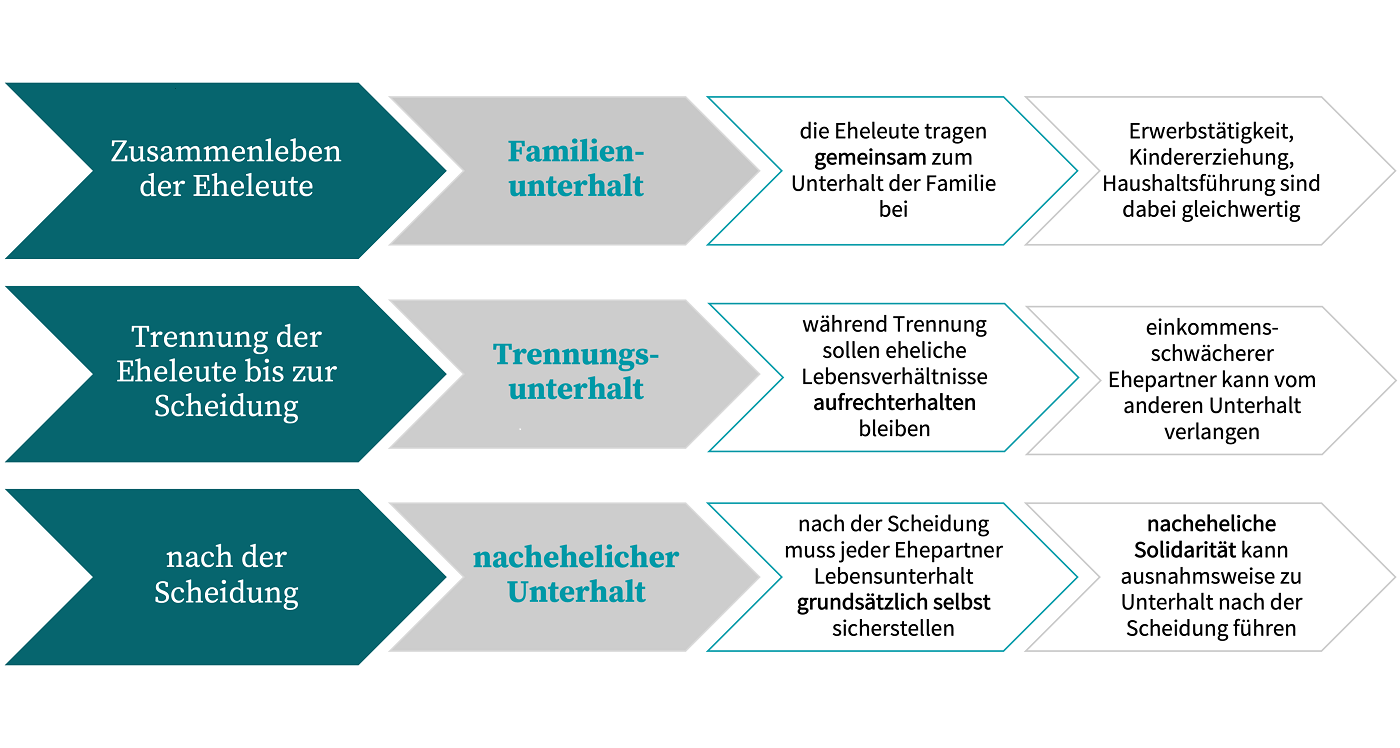

Unter dem Oberbegriff „Ehegattenunterhalt“ werden drei verschiedene Formen des Unterhalts zusammengefasst, die unterschiedliche Voraussetzungen haben: der Familienunterhalt, der Trennungsunterhalt und der nacheheliche Unterhalt.

Unterhaltsformen einfach erklärt

Kurz und prägnant finden Sie hier eine Vorstellung der verschiedenen Unterhaltsformen.

Familienunterhalt

Während des Zusammenlebens der Eheleute tragen beide durch Erwerbstätigkeit, Kindererziehung und Haushaltsführung zum Familienunterhalt bei. Damit wird der gesamte Bedarf der Familie gesichert, einschließlich der Bedürfnisse der gemeinsamen Kinder, der Haushaltskosten und der üblichen Ausgaben des täglichen Lebens. Wie der Familienunterhalt erbracht wird, ergibt sich aus den Absprachen der Eheleute über die Verteilung der Aufgaben im Haushalt und zur Erwerbstätigkeit.

Trennungsunterhalt

Mit der Trennung der Eheleute tritt an die Stelle der Verpflichtung beider Eheleute zum Familienunterhalt beizutragen, ein einseitiger Unterhaltsanspruch des wirtschaftlich schwächeren Ehepartners gegen den anderen. Mit dem Trennungsunterhalt wird der Lebensbedarf des unterhaltsberechtigten Ehepartners durch die Zahlung einer monatlichen Geldrente bis zur Scheidung sichergestellt.

Nachehelicher Unterhalt

Nach der Scheidung gilt der Grundsatz der Eigenverantwortlichkeit. Dies bedeutet, dass geschiedene Ex-Partner grundsätzlich jeweils selbst dafür verantwortlich sind, ihren Lebensunterhalt sicherzustellen. Unter bestimmten Voraussetzungen besteht jedoch eine nachwirkende Verantwortung des wirtschaftlich stärkeren Ex-Ehepartners, für den Lebensbedarf des anderen (teilweise) aufzukommen. Diese Fälle sind im Gesetz abschließend geregelt.

Für die drei verschiedenen Unterhaltsansprüche gelten unterschiedliche Voraussetzungen. Deshalb müssen sie unabhängig voneinander geltend gemacht werden. Dies bedeutet, dass der Trennungsunterhalt mit der Scheidung endet und ein Anspruch auf nachehelichen Unterhalt nicht automatisch besteht, sondern bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen geltend gemacht werden muss.

Was ist beim Anspruch auf Trennungsunterhalt zu beachten?

Allgemeine Informationen zum Trennungsunterhalt

Während der Zeit des Getrenntlebens der Eheleute kann der wirtschaftlich schwächere Ehepartner unter bestimmten Voraussetzungen vom anderen angemessenen Unterhalt verlangen. Die Höhe des Unterhalts orientiert sich an den ehelichen Lebensverhältnissen. Der Unterhalt ist monatlich im Voraus zu bezahlen. Auf Trennungsunterhalt kann nicht vorab (z. B. im Rahmen eines Ehevertrags )verzichtet werden.

Voraussetzungen des Trennungsunterhalts

Aufhebung der häuslichen Gemeinschaft

Die Eheleute haben die Trennung tatsächlich vollzogen: Das bedeutet, dass sie sämtliche Lebensbereiche getrennt und den Willen zur dauerhaften Trennung haben. Die häusliche Gemeinschaft kann auch dann aufgehoben sein, wenn die Eheleute innerhalb derselben Wohnung keinen gemeinsamen Haushalt mehr führen, also von „Tisch und Bett“ getrennt leben.

Bedürftigkeit eines Ehepartners

Ein Ehepartner ist nicht erwerbstätig oder verdient deutlich weniger als der andere. Der wirtschaftlich schwächere Ehepartner kann dann Trennungsunterhalt vom anderen verlangen. Bei der Unterhaltsberechnung können aber vorhandene Einkünfte des Unterhaltsberechtigten unter bestimmten Voraussetzungen angerechnet werden. Verdienen beide Eheleute etwa gleich viel, kann keiner Unterhaltszahlungen vom anderen verlangen.

Leistungsfähigkeit des anderen Ehepartners

Der unterhaltspflichtige Ehepartner kann Unterhalt zahlen, ohne seinen eigenen angemessenen Lebensunterhalt zu gefährden.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ip

Höhe des Trennungsunterhalts

Die Höhe des Trennungsunterhalts bestimmt sich nach den ehelichen Lebensverhältnissen im Zeitpunkt der Trennung. Jedem Ehepartner steht grundsätzlich die Hälfte des gemeinsamen Nettoeinkommens zu (sogenannter Halbteilungsgrundsatz). Da die Unterhaltsberechnung nach dem gleichen Prinzip erfolgt wie beim nachehelichen Unterhalt, werden alle notwendigen Informationen zur Ermittlung der Unterhaltshöhe weiter unten gemeinsam behandelt.

Versagung, Herabsetzung oder Befristung des Trennungsunterhalts

Der Anspruch auf Trennungsunterhalt kann ausnahmsweise vom Gericht versagt, in der Höhe herabgesetzt oder zeitlich begrenzt werden. Dies ist der Fall, wenn eine Unterhaltszahlung für den unterhaltspflichtigen Ehepartner eine unangemessene Belastung bedeutet. Trennungsunterhalt und nachehelicher Unterhalt werden hierbei gleichbehandelt. Nähere Informationen hierzu finden Sie weiter unten.

Wie lange ist Trennungsunterhalt zu zahlen?

Wann und wie lange besteht ein Anspruch auf nachehelichen Unterhalt?

Allgemeine Informationen zum nachehelichen Unterhalt

Nach der Scheidung gehen die früheren Eheleute ihre eigenen Wege. Es gilt der Grundsatz der Eigenverantwortung. Das bedeutet, dass die geschiedenen Eheleute nach der Scheidung grundsätzlich jeweils selbst für ihren Lebensunterhalt sorgen müssen.

Unter bestimmten Voraussetzungen kann jedoch der wirtschaftlich schwächere Ex-Ehepartner vom anderen nachehelichen Unterhalt verlangen. Ist es beispielsweise für einen Ex-Ehepartner aus ehebedingten Gründen (etwa wegen der Betreuung des gemeinsamen Kindes) schwierig, eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen, kann ein Anspruch auf nachehelichen Unterhalt bestehen. Es gibt aber auch noch weitere Fälle, in denen die nacheheliche Solidarität zu nachehelichen Unterhaltsansprüchen führt. Diese sind gesetzlich geregelt. Über diese sogenannten Unterhaltstatbestände wird im Folgenden ein Überblick gegeben. Voraussetzung ist dabei immer, dass derjenige, der Unterhalt verlangt, bedürftig ist, und derjenige, der Unterhalt zahlen soll, leistungsfähig ist.

Unterhaltsvereinbarungen zwischen den Eheleuten

Abweichungen von den gesetzlichen Vorgaben sind möglich!

Sie können mit Ihrem Ehepartner auch eine Vereinbarung über den Unterhalt für die Zeit nach der Scheidung treffen. Darin können Sie den nachehelichen Unterhalt abweichend von den gesetzlichen Vorgaben ausgestalten. Eine Unterhaltsvereinbarung vor der Scheidung muss notariell beurkundet werden. Sie können aber auch noch im Scheidungsverfahren eine Unterhaltsvereinbarung vom Familiengericht protokollieren lassen. Wenn Sie eine Unterhaltsvereinbarung abschließen wollen, sollten Sie anwaltliche Beratung in Anspruch nehmen.

Anspruchsdauer

Der Anspruch auf nachehelichen Unterhalt erlischt stets durch eine Wiederheirat oder den Tod des Unter-haltsberechtigten.

In allen anderen Fällen hängt der Zeitraum der Anspruchsberechtigung davon ab, welcher Unterhaltstatbestand vorliegt. Zu beachten ist, dass verschiedene Unterhaltstatbestände miteinander kombiniert werden können. Zum Beispiel kann zunächst ein Anspruch wegen Betreuungsunterhalt bestehen. Wenn das gemeinsame Kind nicht mehr betreuungsbedürftig ist, der betreuende Elternteil aber z. B. nicht direkt eine angemessene Erwerbstätigkeit findet, kann im Anschluss an den Betreuungsunterhalt nachehelicher Unterhalt wegen Erwerbslosigkeit verlangt werden. Die konkrete Anspruchsdauer wird beim jeweiligen Unterhaltstatbestand erläutert.

Nachehelicher Unterhalt ist meistens nicht für unbegrenzte Zeit zu zahlen

Einzelne Unterhaltstatbestände mit jeweiligen Voraussetzungen

Unterhalt wegen Betreuung eines gemeinsamen Kindes

Der Elternteil, der nach der Scheidung ein gemeinsames Kind betreut, hat einen Anspruch auf Betreuungsunterhalt für mindestens drei Jahre nach der Geburt des Kindes. Der Anspruch verlängert sich, solange und soweit dies der Billigkeit entspricht (§ 1570 BGB ). Dies kann aus kind- oder elternbezogenen Gründen der Fall sein und erfordert eine Entscheidung im Einzelfall.

Betreuung des gemeinsamen Kindes

Unterhalt wegen Alters

Ein geschiedener Ex-Partner kann nachehelichen Unterhalt verlangen, wenn eine Erwerbstätigkeit wegen des Alters nicht erwartet werden kann (§1571 BGB ). Der Bedürftige soll in diesem Fall vorrangig durch seinen ehemaligen Ehepartner finanziell versorgt werden und nicht auf Sozialhilfe zurückgreifen müssen. Daher ist keine feste Altersgrenze vorgesehen. Spätestens mit Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze für den Eintritt in den Ruhestand wird eine Erwerbstätigkeit nicht mehr erwartet.

Die Voraussetzungen für den Unterhalt wegen Alters müssen zum Zeitpunkt der Scheidung oder im Anschluss an einen anderen Unterhaltstatbestand vorliegen. Es muss also eine nahtlose Unterhaltsberechtigung seit der Scheidung vorliegen. Der Anspruch besteht bis zum Zeitpunkt einer Wiederverheiratung oder des Todes des Unterhaltsberechtigten.

Unterhalt wegen Krankheit

Nachehelicher Unterhalt kommt zudem in Betracht, wenn eine Erwerbstätigkeit wegen Krankheit ganz oder teilweise nicht zumutbar ist (§ 1572 BGB ). Dabei ist es unerheblich, welche Art von Krankheit (z. B. Krebs, Diabetes, Suchterkrankungen oder schwere Depressionen) besteht. Ein Unterhaltsanspruch kann auch dann bestehen, wenn der Unterhaltsberechtigte schon bei der Eheschließung krank war und die Krankheit noch fortbesteht. Der Anspruch kann aber entfallen oder herabgesetzt werden, wenn bestehende Therapiemöglichkeiten zur Linderung oder Heilung der Krankheit nicht genutzt werden.

Die Voraussetzungen für den Unterhalt wegen Krankheit müssen zum Zeitpunkt der Scheidung oder im Anschluss an einen anderen Unterhaltstatbestand vorliegen. Es muss also eine nahtlose Unterhaltsberechtigung seit der Scheidung vorliegen. Die Anspruchsberechtigung besteht bis sich der Gesundheitszustand so verbessert hat, dass der Unterhaltsberechtigte seinen Bedarf selbst durch Erwerbstätigkeit decken kann.

Unterhalt wegen Erwerbslosigkeit

Ein nachehelicher Unterhaltsanspruch kann auch bestehen, wenn ein geschiedener Ex-Partner nach der Scheidung oder nach dem Wegfall sonstiger Unterhaltsansprüche keinen angemessenen Arbeitsplatz findet (§ 1573 Absatz 1 BGB ). Der Bedürftige muss dabei nachweisen, dass er sich ernsthaft um eine Arbeitsstelle bemüht hat.

Auf der Suche nach einer neuen Arbeitsstelle

Die Angemessenheit einer Erwerbstätigkeit richtet sich nach:

- Ausbildung

- Fähigkeiten

- Lebensalter

- Gesundheitszustand

- ehelichen Verhältnissen unter Berücksichtigung der Dauer der Ehe und der Dauer der Betreuung gemeinsamer Kinder

Dabei ist nicht nur eine Berufstätigkeit angemessen, die dem erlernten Beruf entspricht. Vielmehr muss sich der Bedürftige gegebenenfalls beruflich neu ausrichten sowie Aus-, Fort- und Umbildungen in Kauf nehmen. Für die durchschnittliche Dauer der Ausbildung besteht ein Unterhaltsanspruch. Der Unterhaltsanspruch endet, wenn eine angemessene Arbeitsstelle gefunden wird. Der Anspruch kann aber wiederaufleben, wenn der Lebensunterhalt nicht dauerhaft gesichert werden kann (z. B. bei Verlust des Arbeitsplatzes nach kurzer Zeit).

Aufstockungsunterhalt

Es kommt vor, dass ein geschiedener Ex-Partner zwar eine angemessene Berufstätigkeit ausübt, das Erwerbseinkommen aber trotz aller Bemühungen um eine besser bezahlte Stelle nicht ausreicht, um einen den ehelichen Lebensverhältnissen angemessenen Lebensstandard zu decken. In diesen Fällen kommt ein Aufstockungsunterhalt in Betracht (§ 1573 Absatz 2 BGB ). Der Bedürftige kann dann vom Ex-Ehepartner einen Aufstockungsbetrag als Unterhalt verlangen. Dieser Aufstockungsbetrag ergibt sich aus der Differenz der Höhe des vollen Unterhaltsanspruchs (wird bei der nächsten Frage ausführlich erläutert) und den eigenen Einkünften. Geringfügige Einkommensunterschiede werden nicht ausgeglichen. Beachten Sie aber, dass der Aufstockungsunterhalt in der Regel nur für einen begrenzten Zeitraum direkt nach der Scheidung oder im Anschluss an einen anderen Unterhaltstatbestand gezahlt wird. Eine dauerhafte Verpflichtung des Unterhaltspflichtigen wäre unverhältnismäßig.

Aufstockungsunterhalt

Unterhalt zwecks Ausbildung, Fortbildung oder Umschulung

Konnte eine Schulausbildung, ein Studium oder eine Berufsausbildung in Erwartung der Ehe oder während der Ehe nicht aufgenommen werden oder wurde diese wegen der Ehe abgebrochen, kann ebenfalls ein Anspruch auf nachehelichen Unterhalt bestehen, wenn der Betroffene nach der Scheidung die Ausbildung fortsetzen oder eine vergleichbare Ausbildung aufnehmen möchte (§ 1575 BGB ). Beachten Sie: BAföG-Leistungen sind vorrangig und deshalb vollständig auf einen Unterhaltsanspruch anzurechnen.

Neben dem Unterhalt für die Zeit der Ausbildung können auch Fortbildungs- oder Umbildungsmaßnahmen einen Unterhaltsanspruch begründen. Voraussetzung ist, dass der geschiedene Ehepartner sich fort- oder umbilden lässt, um berufliche Nachteile auszugleichen, die durch die Ehe entstanden sind (z. B., wenn die berufliche Weiterentwicklung durch einen ehebedingten Ortswechsel begrenzt war).

Der Unterhaltsanspruch besteht für die Dauer der üblichen Ausbildungs- bzw. Studienzeit und für eine angemessene Stellensuche nach dem Abschluss (ca. drei Monate). Dabei sind jedoch ehebedingte Verzögerungen angemessen zu berücksichtigen (z. B. Betreuung gemeinsamer Kinder, Einstiegsschwierigkeit aufgrund längerer Pause).

Nachehelicher Unterhalt für die Zeit der Ausbildung ist zu gewähren, wenn...

- wegen der Ehe eine Ausbildung nicht aufgenommen oder abgebrochen wurde,

- sobald wie möglich nach der Scheidung die vorherige Ausbildung fortgesetzt bzw. eine vergleichbare Ausbildung aufgenommen wird, wobei ein Fachwechsel grundsätzlich möglich ist, solange sich die Ausbildung nicht wesentlich verlängert/verteuert,

- damit ein erster berufsqualifizierender Abschluss erlangt wird, das heißt eine Zweitausbildung bzw. ein Zweitstudium begründen keinen Unterhaltsanspruch,

- diese eine unterhaltssichernde Tätigkeit ermöglicht und die Berufsaussichten verbessert und

- ein erfolgreicher Abschluss in der durchschnittlichen Ausbildungsdauer zu erwarten ist.

Unterhalt aus Billigkeitsgründen

Es kann vorkommen, dass keiner der genannten Unterhaltstatbestände einschlägig ist, es aber ungerecht wäre, wenn der bedürftige geschiedene Ehepartner keinen Unterhalt bekommt. Ausnahmsweise besteht dann ein Unterhaltsanspruch, wenn eine Erwerbstätigkeit aus sonstigen schwerwiegenden Gründen nicht möglich ist (§ 1576 BGB ). Wann ein solcher sogenannter Billigkeitsgrund für die Annahme eines Unterhaltsanspruchs vorliegt, ist immer vom Einzelfall abhängig.

Ein Billigkeitsgrund ist z. B. die Betreuung eines von beiden Eheleuten aufgenommenen Pflegekindes

Ein Unterhalt aus Billigkeitsgründen kommt z. B. in Betracht, wenn der geschiedene Ehepartner an der Erwerbsarbeit gehindert ist, weil er...

- das leibliche Kind des Ex-Partners, also sein Stiefkind, betreut

- ein von beiden Ex-Partnern aufgenommenes Pflegekind betreut

- die Pflege eines Angehörigen mit Einverständnis des Ex-Partners übernommen hat

Der Unterhaltsanspruch besteht bis zum Wegfall der schwerwiegenden Gründe, die die Berufstätigkeit hindern (z. B. Ende der Betreuungsbedürftigkeit des Kindes).

In welcher Höhe ist Ehegattenunterhalt zu zahlen?

Berechnungsschritte für den nachehelichen Unterhalt

Die Berechnung des Ehegattenunterhalts (trennungs- und nachehelicher Unterhalt) ist von zahlreichen Faktoren abhängig, die hier nicht alle aufgeführt werden können. Diese Übersicht bietet vielmehr eine erste Orientierung zur Unterhaltsberechnung in vier Schritten.

Grundlage der Unterhaltshöhe ist der Unterhaltsbedarf nach den ehelichen Lebensverhältnissen. Der Unterhaltsberechtigte soll weiterhin einen Lebensstandard haben, der dem während der Ehe entspricht. Den Ausgangspunkt der Unterhaltsberechnung bildet dabei das gesamte Einkommen der Eheleute im Zeitpunkt der Trennung bzw. Scheidung. Dieses wird als eheprägend angesehen. Da die Höhe des Ehegattenunterhalts von den jeweiligen Einkommen der Eheleute abhängt, besteht ein gegenseitiger Anspruch auf Auskunft über Einkünfte und Vermögen (§ 1580 , § 1361 Absatz 4 Satz 4 , § 1605 BGB ).

Nach der Scheidung muss ggf. nachehelicher Unterhalt gezahlt werden

1. Ermittlung der ehelichen Lebensverhältnisse

Die ehelichen Lebensverhältnisse werden anhand der unterhaltsrelevanten Einkommen der Eheleute bestimmt. Diese umfassen das sogenannte bereinigte Nettoeinkommen aus Erwerbstätigkeit sowie sonstige Einkünfte. Beim Trennungsunterhalt sind die aktuellen Verhältnisse zugrunde zu legen, während beim nachehelichen Unterhalt die Lebensverhältnisse zum Zeitpunkt der Rechtskraft der Scheidung maßgeblich sind. Ausnahmsweise sind auch Einkünfte aus einer erst nach der Trennung oder Scheidung aufgenommenen Erwerbstätigkeit unterhaltsrelevant. Dies ist der Fall, wenn die Erwerbstätigkeit die frühere Haushaltsführung oder Kinderbetreuung ersetzt.

Anleitung zur Ermittlung des bereinigten Nettoeinkommens

Hier finden Sie eine Anleitung zur Ermittlung des bereinigten Nettoeinkommens:

Berücksichtigung von fiktiven Einkünften

Will sich der Unterhaltspflichtige seiner Unterhaltspflicht dadurch entziehen, dass er beispielsweise ohne wichtigen Grund seine Arbeit kündigt und so arbeitslos wird, dann wird bei der Unterhaltsberechnung ein fiktives Einkommen angenommen. Dies bedeutet, dass der Unterhaltspflichtige so behandelt wird, als wäre das bisherige Einkommen noch vorhanden. Dasselbe gilt für den Unterhaltsberechtigten, wenn und soweit die Bedürftigkeit auf der Nichtaufnahme einer zumutbaren Erwerbstätigkeit beruht.

2. Bestimmung der Unterhaltshöhe

Sind das bereinigte Nettoeinkommen und die sonstigen Einkünfte der geschiedenen Eheleute beziffert, kann die konkrete Höhe des Unterhalts bestimmt werden.

Zur einfacheren Berechnung gibt die Rechtsprechung dabei bestimmte Quoten vor (sogenannter Quotenunterhalt). Die Quoten orientieren sich am Halbteilungsgrundsatz bezogen auf die ehelichen Lebensverhältnisse. Das heißt, es wird das Gesamteinkommen der geschiedenen Eheleute zugrunde gelegt und hälftig aufgeteilt. Beim Erwerbseinkommen ist jeweils ein Erwerbstätigenbonus in Höhe von 10 % des Einkommens zu berücksichtigen. Entscheidend ist, ob beide Ex-Partner während der Ehe erwerbstätig waren.

Einfluss der Erwerbstätigkeit des Unterhaltsberechtigten auf die Unterhaltsberechnung

- Wenn der Unterhaltsberechtigte selbst nicht erwerbstätig war, beträgt der Unterhalt 45 % des bereinigten Nettoerwerbseinkommens des Unterhaltspflichtigen, zzgl. 50 % der sonstigen Einkünfte der geschiedenen Eheleute.

- Wenn der Unterhaltsberechtigte selbst auch erwerbstätig war, beträgt der Bedarf 45 % des bereinigten Nettoerwerbseinkommens des Unterhaltspflichtigen zuzüglich 55 % der eigenen bereinigten Nettoerwerbseinkünfte sowie 50 % der sonstigen Einkünfte beider Eheleute.

3. Berücksichtigung der Bedürftigkeit des unterhaltsberechtigten (geschiedenen) Ehepartners

Ein Unterhaltsanspruch besteht nur, wenn der Unterhaltsberechtigte nach seinen Einkommens- und Vermögensverhältnissen bedürftig ist, das heißt seinen Unterhalt nicht mit eigenen finanziellen Mitteln decken kann.

Im Umfang eigener Einkünfte ist der Unterhaltsberechtigte nicht bedürftig. Diese sind auf den Unterhaltsanspruch anzurechnen.

Dabei sind grundsätzlich nur solche Einkünfte relevant, die nicht schon im Zeitpunkt der Trennung bzw. Scheidung vorlagen, es sei denn, diese Einkünfte waren in der Ehe schon angelegt und erwartbar (z. B. normale Einkommenssteigerungen). Nicht angerechnet werden hingegen die während der Ehe erzielten Einkünfte, da diese die ehelichen Lebensverhältnisse geprägt haben und daher schon bei der Ermittlung der Unterhaltshöhe berücksichtigt wurden.

Keine Anrechnung überobligatorischer Einkünfte

Arbeitet der unterhaltsberechtigte Ehepartner parallel zur Kinderbetreuung in einem Umfang, der ihm eigentlich nicht zumutbar ist, werden die Einkünfte in Höhe der unzumutbaren Erwerbstätigkeit grundsätzlich nicht angerechnet. Ist dem unterhaltsberechtigten Ehepartner die Erwerbstätigkeit überhaupt nicht zumutbar, erhält er also den vollen Unterhaltsbedarf. Ist die Erwerbstätigkeit hingegen teilweise zumutbar, ist das Einkommen, welches durch den zumutbaren Arbeitsumfang erzielt wird, anzurechnen.

Überobligatorische Einkünfte werden vor allem beim Betreuungsunterhalt nach § 1570 BGB relevant. Ausführliche Informationen zur Zumutbarkeit einer Erwerbstätigkeit parallel zur Kindesbetreuung finden Sie hier:

Beispiele für anrechenbare Einkünfte des Unterhaltsberechtigten

Diese Einkünfte werden grundsätzlich nur angerechnet, wenn sie nicht schon während der Ehe erzielt worden sind:

- Erwerbseinkommen, das nicht schon die ehelichen Lebensverhältnisse geprägt hat (z. B. bei unerwartetem Karrieresprung)

- Renten- oder Pensionszahlungen

- Vermögenseinkünfte, wie z. B. Einkünfte aus Vermietung

- Sozialleistungen wie z. B. Arbeitslosengeld I, BAföG, Elterngeld (soweit dieses den Mindestbetrag von 300 € übersteigt)

Die Aufzählung ist nicht abschließend. Im Einzelfall können weitere Einkünfte angerechnet werden.

4. Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit des unterhaltspflichtigen (geschiedenen) Ehepartners

Der Unterhaltspflichtige muss leistungsfähig sein. Das bedeutet, dass er den Unterhaltsanspruch ohne Gefährdung seines eigenen angemessenen Lebensbedarfs erfüllen kann. Nach der Rechtsprechung muss ihm daher ein angemessener Selbstbehalt in Höhe von 1.600 € bei Erwerbstätigkeit, andernfalls in Höhe von 1.475 € (Stand: 2024) verbleiben. Es ist also stets zu prüfen, ob dem Unterhaltspflichtigen nach Abzug des zu zahlenden Unterhalts von seinem bereinigten Nettoeinkommen ein Betrag verbleibt, der über dem angemessenen Selbstbehalt liegt. Ansonsten ist der Unterhalt nur bis zur Höhe des Selbstbehalts zu zahlen. Bei der Ermittlung des bereinigten Nettoeinkommens sind hier alle Einkünfte relevant, also auch solche, die erst nach der Eheschließung dazugekommen sind (hier gilt dieselbe Auflistung wie in Schritt 3).

Der Unterhaltspflichtige muss leistungsfähig sein

Wie kann der Ehegattenunterhalt durchgesetzt werden?

Zwei Optionen: Private Vereinbarung oder gerichtliche Regelung

Besteht in der Trennungszeit und/oder nach der Scheidung ein Unterhaltsanspruch bzw. eine Unterhaltsverpflichtung, wird es in der Regel notwendig sein, die Höhe des Unterhalts und weitere Modalitäten schriftlich festzuhalten. Sind Sie sich über das Bestehen des Unterhaltsanspruchs sowie die Zahlungshöhe einig, können Sie dies in einer Trennungs- oder Scheidungsfolgenvereinbarung festschreiben. Bei Unstimmigkeiten können Sie hingegen eine familiengerichtliche Regelung erwirken.

Praxis-Hinweis:

Anwaltliche Beratung dringend zu empfehlen!

Die Zahlung von Ehegattenunterhalt hat für beide Seiten häufig erhebliche finanzielle Auswirkungen und meist sind auch existenzielle Frage betroffen. Die gesetzlichen Vorgaben sind kompliziert, eine genaue Berechnung des Unterhalts ist von vielen Faktoren abhängig und für juristisch nicht geschulte Personen in der Regel nicht zu überblicken. Eine anwaltliche Beratung kann Sie dabei unterstützen, eine geeignete und rechtssichere Lösung zu finden. Ausführliche Informationen zur Konfliktlösung mit anwaltlicher Hilfe finden Sie hier:

Unterhaltsregelung durch Trennungs- oder Scheidungsfolgenvereinbarung

Den Trennungsunterhalt können Sie in einer sogenannten Trennungsfolgenvereinbarung konkretisieren. Hierbei sind allerdings Abweichungen von den gesetzlichen Vorgaben grundsätzlich unzulässig (§ 1361 Absatz 4 Satz 4 , § 1614 Absatz 1 BGB ). Damit diese Trennungsfolgenvereinbarung auch zwangsweise durchsetzbar (also vollstreckbar) ist, muss diese durch eine Notarin oder einen Notar beurkundet werden (§ 794 Absatz 1 Nr. 5 ZPO ).

Der nacheheliche Unterhalt kann in einer sogenannten Scheidungsfolgenvereinbarung festgehalten werden und auch abweichend von den gesetzlichen Vorgaben geregelt werden. Wird die Unterhaltsvereinbarung vor der Scheidung abgeschlossen, muss diese immer notariell beurkundet werden, damit sie wirksam ist (§ 1585c BGB

). Sie können aber auch noch im Scheidungsverfahren eine Unterhaltsvereinbarung vom Familiengericht protokollieren lassen. Auch nach

Rechtskraft der Scheidung

können Sie immer noch eine Scheidungsfolgenvereinbarung abschließen oder eine getroffene Vereinbarung abändern. Hierzu ist grundsätzlich keine notarielle Beurkundung erforderlich; diese empfiehlt sich aber, damit Sie den Unterhaltsanspruch später gegebenenfalls auch zwangsweise durchsetzen (also vollstrecken) können (§ 794 Absatz 1 Nr. 5 ZPO

). Mehr zur Scheidungsfolgenvereinbarung erfahren Sie hier:

Unterhaltsregelung durch das Familiengericht

Können Sie sich nicht über die Zahlung des Ehegattenunterhalts einigen, kann der unterhaltsberechtigte Partner ein Unterhaltsverfahren beim Familiengericht einleiten. Das Familiengericht entscheidet dann, ob die Voraussetzungen für einen Trennungs- oder nachehelichen Unterhaltanspruch vorliegen, und bestimmt dessen korrekte Höhe. Vor dem Familiengericht besteht in Unterhaltssachen immer ein sogenannter Anwaltszwang. Das heißt, Sie sind verpflichtet sich anwaltlich vertreten zu lassen (§ 114 Absatz 1 FamFG ). Die von Ihnen beauftragte Rechtsanwältin oder der beauftragte Rechtsanwalt wird Sie über das Gerichtsverfahren ausführlich aufklären. Der nacheheliche Unterhalt wird in der Regel im Scheidungsverbundverfahren als sogenannte Folgesachen mitverhandelt und entschieden. Ist das Unterhaltsverfahren kompliziert und ist eine langwierige Prüfung erforderlich, wird es vom Scheidungsverbund abgetrennt und als selbstständiges Verfahren fortgeführt.

Vorläufige Unterhaltsregelung im Eilverfahren

Unterhalt für die Zukunft oder die Vergangenheit

- ab dem Zeitpunkt, zu dem Sie den Unterhaltspflichtigen nachweislich zur Auskunft über seine Einkünfte und sein Vermögen aufgefordert haben, oder

- ab dem Zeitpunkt, zu dem Sie den Unterhaltspflichtigen nachweislich zur Zahlung aufgefordert und dabei die Unterhaltshöhe sowie den Zahlungszeitpunkt konkret beziffert haben, oder

- ab dem Zeitpunkt, zu dem das Unterhaltsverfahren beim Familiengericht rechtshängig geworden ist

In welchen Fällen kann der Ehegattenunterhalt wegen (grober) Unbilligkeit herabgesetzt, befristet oder ausgeschlossen werden?

Allgemeine Informationen

Das Familiengericht kann den Anspruch auf nachehelichen Unterhalt aus Gründen der Billigkeit auf den angemessenen Lebensbedarf herabsetzen oder zeitlich befristen (§ 1578b BGB

). In Fällen grober Unbilligkeit kommt neben der Herabsetzung und der Befristung des Unterhaltsanspruchs auch ein völliger Ausschluss in Betracht (§ 1579 BGB

). Im Einzelfall wird dabei immer eine umfassende Interessenabwägung vorgenommen, wobei besonders die Interessen des gemeinsamen Kindes zu berücksichtigen sind. Der Trennungsunterhalt kann grundsätzlich aus denselben Gründen ausgeschlossen werden wie der nacheheliche Unterhalt.

In manchen Fällen kann die Zahlung von Unterhalt nach der Trennung/Scheidung unzumutbar sein

Herabsetzung der Unterhaltshöhe und/oder Befristung wegen Unbilligkeit

Der nacheheliche Unterhalt kann der Höhe nach und/oder zeitlich wegen Unbilligkeit beschränkt werden (§ 1578b BGB ). Dies kommt insbesondere in Betracht, wenn eine unbeschränkte Unterhaltszahlung als unangemessene Belastung des unterhaltspflichtigen Ehepartners erscheint. Zur Feststellung der Unbilligkeit haben die Gerichte die nacheheliche Solidarität des Unterhaltspflichtigen und die Eigenverantwortung des Unterhaltsberechtigten gegeneinander abzuwägen. Dabei ist zu berücksichtigen, ob die Ehe dazu beigetragen hat, dass der Unterhaltsberechtigte Schwierigkeiten hat, für den eigenen Unterhalt zu sorgen (man spricht von ehebedingten Nachteilen). Dies ist insbesondere der Fall, wenn ein Ehepartner zugunsten von Kindern und Familie die eigene berufliche Entwicklung zurückgestellt hat. Im Rahmen der Billigkeitsabwägung sind auch die Ehedauer und die wirtschaftlichen Verhältnisse der Eheleute einzubeziehen. Hier finden Sie Beispiele aus der Rechtsprechung, in denen eine zeitliche oder höhenmäßige Beschränkung des nachehelichen Unterhalts bejaht oder verneint wurden:

Herabsetzung, Befristung oder Ausschluss des Unterhalts wegen grober Unbilligkeit

In Fällen grober Unbilligkeit kommt neben der Herabsetzung und der Befristung des Unterhaltsanspruchs auch ein völliger Ausschluss des Unterhaltsanspruchs in Betracht (§ 1579 BGB ). Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die häufigsten Konstellationen, in denen die Pflicht zur Zahlung von Trennungs- bzw. nachehelichem Unterhalt grob unbillig wäre.

Kurze Ehedauer und Kinderlosigkeit

- Eine kurze Ehedauer wird in der Regel angenommen, wenn die Eheleute bis zu zwei Jahre verheiratet waren.

- Achtung: Beim Trennungsunterhalt ist die kurze Ehedauer allein kein Ausschlussgrund.

Neue verfestigte Partnerschaft des Unterhaltsberechtigten

- Von einer festen Lebensgemeinschaft ist bei einem Zusammenleben von zwei bis drei Jahren auszugehen.

- Weitere Indizien sind gemeinsames Wirtschaften, ein gemeinsamer Haushalt, gemeinsame Kinder in der neuen Partnerschaft sowie gemeinsame Freizeitgestaltung und Urlaubsplanung.

- Zu den Besonderheiten beim Betreuungsunterhalt finden Sie hier weiterführende Informationen: Mehr erfahren

Mutwillige Herbeiführung der Bedürftigkeit durch Unterhaltsberechtigten

- Dies ist der Fall, wenn der unterhaltsberechtigte Ehepartner seinen Arbeitsplatz ohne triftigen Grund aufgegeben oder durch leichtfertiges Verhalten verloren hat und deshalb den Lebensunterhalt nicht selbst bestreiten kann.

Offensichtlich schwerwiegendes Fehlverhalten des Unterhaltsberechtigten

- Dies kann bei länger andauernden oder wiederholten außerehelichen Beziehungen, die zur Trennung der Eheleute führten, angenommen werden. In diesen Fällen kann vor allem der Trennungsunterhalt versagt werden.

- Ein schwerwiegendes Fehlverhalten liegt zudem vor, wenn der unterhaltsberechtigte Elternteil den Umgang des anderen Elternteils mit dem Kind massiv beeinträchtigt.

Was passiert, wenn das Einkommen des Unterhaltspflichtigen nicht ausreicht ("Mangelfall")?

Behandlung von Mangelfällen im Unterhaltsrecht

Ist der Unterhaltspflichtige mehreren Personen (z. B. dem geschiedenen Ehepartner und mehreren Kindern) gegenüber zur Leistung von Unterhalt verpflichtet, kann es passieren, dass sein Einkommen nicht zur Erfüllung aller Unterhaltsansprüche ausreicht. Verbleibt dem Unterhaltspflichtigen bei Erfüllung sämtlicher Unterhaltsansprüche nicht ein angemessener Selbstbehalt , dann liegt ein Mangelfall vor.

Im Mangelfall sind die verschiedenen Unterhaltsansprüche in einer bestimmten Reihenfolge zu erfüllen. Diese sogenannte Rangfolge ist gesetzlich in § 1609 BGB festgelegt. Danach ist zunächst der „ranghöhere“ Unterhaltsanspruch (vollständig) zu erfüllen. Auf die „rangniedrigeren“ Unterhaltsansprüche ist dann ein gegebenenfalls noch bestehender Restbetrag zu verteilen. Die Unterhaltsansprüche der nachfolgenden Rangstufen können dabei – je nach verfügbarem Einkommen – auch vollständig entfallen. Die Einzelheiten der Behandlung von Mangelfällen sind äußerst kompliziert. Hier kann daher nur ein Überblick gegeben werden.

Verbleibt kein angemessener Selbstbehalt, liegt ein Mangelfall vor

Vorrang des Kindesunterhalts

Der Kindesunterhalt für minderjährige und sogenannte privilegierte volljährige Kinder ist immer vorrangig gegenüber dem Ehegattenunterhalt zu erfüllen. Bleibt nach Zahlung des Kindesunterhalts noch ein Restbetrag übrig, ist dieser an den unterhaltsberechtigten Ehepartner bis zur Grenze des angemessenen Selbstbehalts des Unterhaltspflichtigen zu leisten. Der angemessene Selbstbehalt liegt für den Ehegattenunterhalt bei Erwerbstätigkeit des unterhaltspflichtigen Ehepartners bei 1.600 €, andernfalls bei 1.475 € (Stand: 2024).In Höhe des nicht mehr gedeckten Bedarfs geht der unterhaltsberechtigte Ehepartner hingegen "leer" aus.

Sind mehrere „ranggleiche“ Unterhaltsansprüche zu erfüllen (z. B. in Rang 1 Unterhalt gegenüber mehreren minderjährigen Kindern), dann stehen die Unterhaltsansprüche gleichberechtigt nebeneinander und sind anteilig zu kürzen. Zur Behandlung von Mangelfällen beim Kindesunterhalt erhalten Sie hier nähere Informationen:

Rangfolge bei mehreren Unterhaltsberechtigten

- Rang 1: Minderjährige Kinder sowie volljährige Kinder bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres, solange sie im Haushalt der Eltern leben und sich in der allgemeinen Schulausbildung befinden

- Rang 2: Elternteile, die wegen Betreuung eines Kindes unterhaltsberechtigt sind oder im Fall der Scheidung wären, sowie (geschiedene) Ehepartner bei einer Ehe von langer Dauer

- Rang 3: Gegenwärtige oder frühere Ehepartner, die nicht unter Rang 2 fallen

- Rang 4: Volljährige Kinder, die nicht unter Rang 1 fallen (z. B. Kinder, die eine Berufsausbildung machen)

Quellen & Links

Mehr zum Thema

Hier finden Sie Informationen zu Quellen der Inhalte dieser Seite und Links zu vertiefenden Informationen.

Quellen

Als Quellen wurden unter anderem verwendet:

Coester-Waltjen, D., Gernhuber, J. (2020). Familienrecht. C.H.Beck.

Niepmann, B., Seiler, C. (2019). Die Rechtsprechung zur Höhe des Unterhalts. C.H.Beck.

Schwab, D., Görtz-Leible, M. (2022). Meine Rechte bei Trennung und Scheidung. dtv.

Wendl, P., Dose, H.-J. (2019). Das Unterhaltsrecht in der familienrichterlichen Praxis. Die neuste Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und die Leitlinien der Oberlandesgerichte zum Unterhaltsrecht und zum Verfahren in Unterhaltssachen. C.H.Beck.

Wichtige Gerichtsentscheidungen:

BGH 13.11.2019 – XII ZB 3/19 (Erwerbstätigenbonus in Höhe von 10 % der Einkommensdifferenz der Eheleute)

BGH 15.3.2006 – XII ZR 30/04 (Höhe des Selbstbehalts beim Ehegattenunterhalt)

Weitere Informationen

Links zum Thema:

Broschüre des Bundesministeriums der Justiz zum Eherecht mit weiterführenden Informationen zu Trennung und Scheidung (Stand: 2024)

Familienportal des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend mit FAQs zum Unterhaltsrecht

Broschüre des Bundesamtes für Justiz zur Geltendmachung von Unterhalt mit Auslandsbezug im In- und Ausland (Stand: 2021)

Die Düsseldorfer Tabelle enthält die einheitlichen Entscheidungsgrundsätze der Oberlandesgerichte in Unterhaltssachen. In den Leitlinien zur Düsseldorfer Tabelle finden sich die Grundlagen zur Ermittlung des unterhaltsrelevanten Einkommens. Andere Oberlandesgerichte verwenden ähnliche Leitlinien, die Sie über die Übersicht der FamRZ aufrufen können.

Unterhalt des betreuenden Elternteils

Teil des nachehelichen Unterhalts

Der Unterhalt des betreuenden Elternteils ist bei geschiedenen Eltern ein Teil des nachehelichen Unterhalts. Hier wird der Betreuungsunterhalt ausführlich auf einer eigenen Unterseite behandelt, da auch bei nicht miteinander verheirateten Eltern ein Anspruch auf Betreuungsunterhalt bestehen kann.

Kindesunterhalt

Mögliche weitere Unterhaltspflichten

Haben die ehemaligen Eheleute unterhaltsberechtigte Kinder, ist der Kindesunterhalt vorrangig zu berechnen. Der zu zahlende Kindesunterhalt wird bei der Berechnung des Trennungs- und nachehelichen Unterhalts berücksichtigt. Mehr zum Kindesunterhalt erfahren Sie auf folgender Unterseite.

Scheidung & Scheidungsverfahren

Voraussetzungen & Ablauf einer Scheidung

Welche Voraussetzungen für eine Scheidung vorliegen müssen, wie ein Scheidungsverfahren abläuft und welche Kosten mit einer Scheidung verbunden sind, erfahren Sie auf folgender Unterseite.