Wie entwickelt sich mein Vermögen nach Trennung und Scheidung?

aktualisiert am 31.01.24 von Antonia Birkeneder, PD Dr. Christina Boll, Dennis Wolfram Familiensoziologie und Familienökonomie, Deutsches Jugendinstitut München

Was erwartet Sie auf dieser Seite?

Hier erhalten Sie Informationen zu den folgenden Themen:

- Orientierung auf der Seite

- Welche Bedeutung hat Vermögen im Familienleben und welche nach Trennung und Scheidung?

- Vermögensunterschiede – wie groß sind sie zu Beginn und während einer Partnerschaft?

- Eine Trennung bahnt sich an. Wie verändert sich das Vermögen?

- Wie entwickelt sich das Vermögen in der Lebensphase nach Trennung und Scheidung?

Orientierung auf der Seite

Vorhandenes Vermögen kann die finanziellen Sorgen, die mit einer Trennung oder Scheidung oftmals einhergehen, abmildern. In der Regel wirkt sich eine Trennung allerdings negativ auf das aktuelle Vermögen und auch auf die zukünftige Vermögensentwicklung aus.

Auf dieser Seite können Sie sich über verschiedene Aspekte des Vermögens mit Blick auf Trennung und Scheidung informieren. Sie erfahren, welche Rolle dem Vermögen generell zukommt (zum Abschnitt ), welche Vermögensunterschiede es bereits zu Beginn und während der Partnerschaft gibt (zum Abschnitt ) und wie sich das Vermögen durch eine Trennung oder Scheidung verändert (zum Abschnitt ). Zudem können Sie sich darüber informieren, welche Vermögensentwicklung in der Lebensphase nach Trennung oder Scheidung wahrscheinlich ist (zum Abschnitt ).

Ein Rettungsschirm für Krisenzeiten

Welche Bedeutung hat Vermögen im Familienleben und welche nach Trennung und Scheidung?

Um den materiellen Lebensstandard von Familien abzubilden, muss neben dem Arbeitseinkommen auch das vorhandene Vermögen in Betracht gezogen werden. Beide Größen wirken sich positiv auf den Lebensstandard aus. Der Besitz von Vermögen hat gegenüber dem Erwerb von Arbeitseinkommen einige Vorteile. So kann mithilfe von Vermögen Einkommen generiert werden, für das nicht gearbeitet werden muss, zum Beispiel durch Zinsen oder Mieteinnahmen. Zudem nimmt Vermögen bei Krankheit oder Arbeitslosigkeit nicht schlagartig ab, sondern kann den Ausfall von Arbeitseinkommen über einen gewissen Zeitraum überbrücken.

Nach Trennung und Scheidung wird vor allem die Sicherungsfunktion wichtig: Vermögen kann vor eintretenden negativen ökonomischen Folgen schützen, z. B. indem die direkten Kosten einer Scheidung durch das Vermögen abgedeckt werden können. Zudem kann die Nutzungsfunktion relevant sein. Dies ist z. B. der Fall, wenn Mietkosten gespart werden, weil ein Haus weiter selbst genutzt wird. Viele Personen verfügen allerdings kaum über Vermögen; zudem sind Erträge aus Vermögensbesitz nicht unbedingt stabil. Daher ist für die meisten Getrennten mittel- bis langfristig zu erwarten, dass ihr Lebensstandard nach einer Trennung oder Scheidung absinkt.

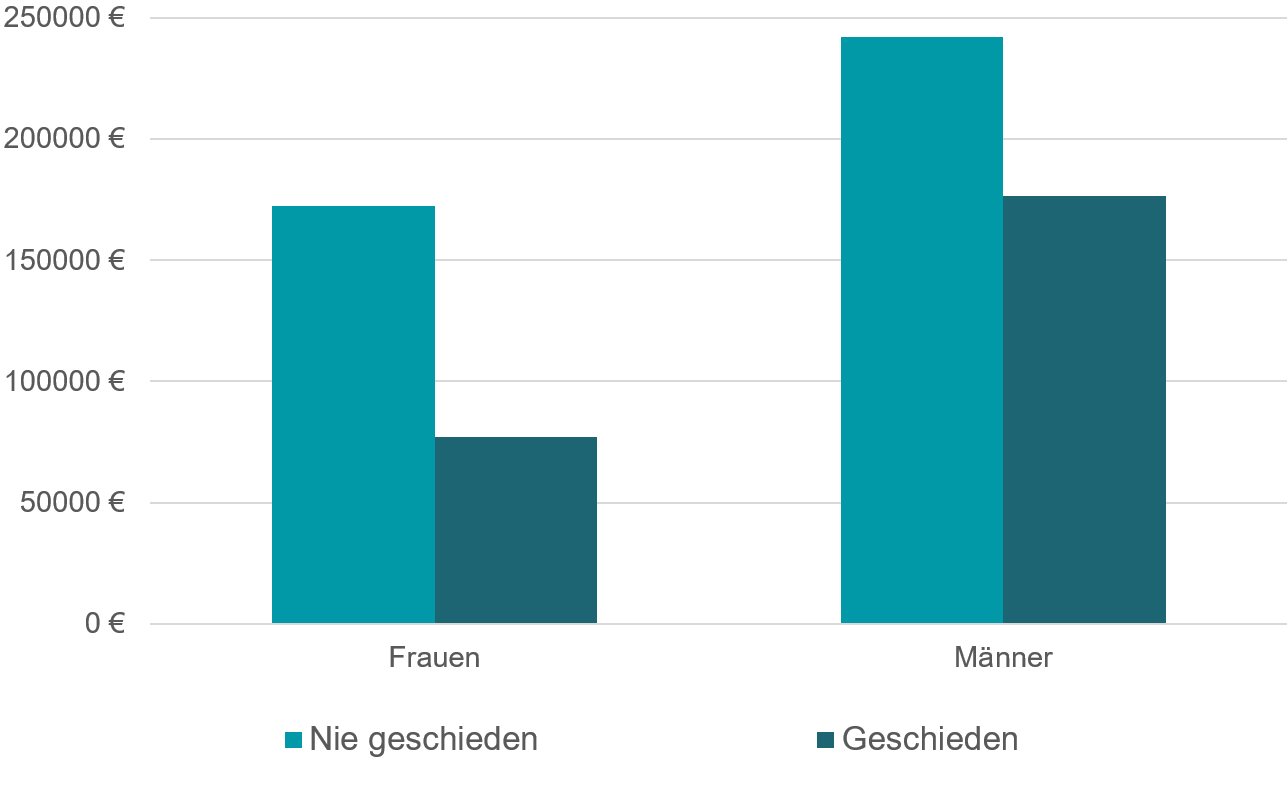

Persönliches Nettovermögen im hohen Erwerbsalter (50-60 Jahre) nach Trennungshistorie und Geschlecht

Vermögensunterschiede – wie groß sind sie zu Beginn und während einer Partnerschaft?

Vermögensunterschiede zu Beginn der Partnerschaft

Das Vermögen zu Beginn einer Partnerschaft ist meist ungleich zugunsten des männlichen Partners verteilt. In Deutschland ist der männliche Partner im Schnitt etwa drei Jahre älter als die Partnerin, weshalb Männer zu Beginn einer Partnerschaft meist mehr Berufserfahrung gesammelt und somit einen höheren Verdienst und mehr Vermögen haben als Frauen.

Gemeinsame Rücklagen bilden

Verteilung während der Partnerschaft

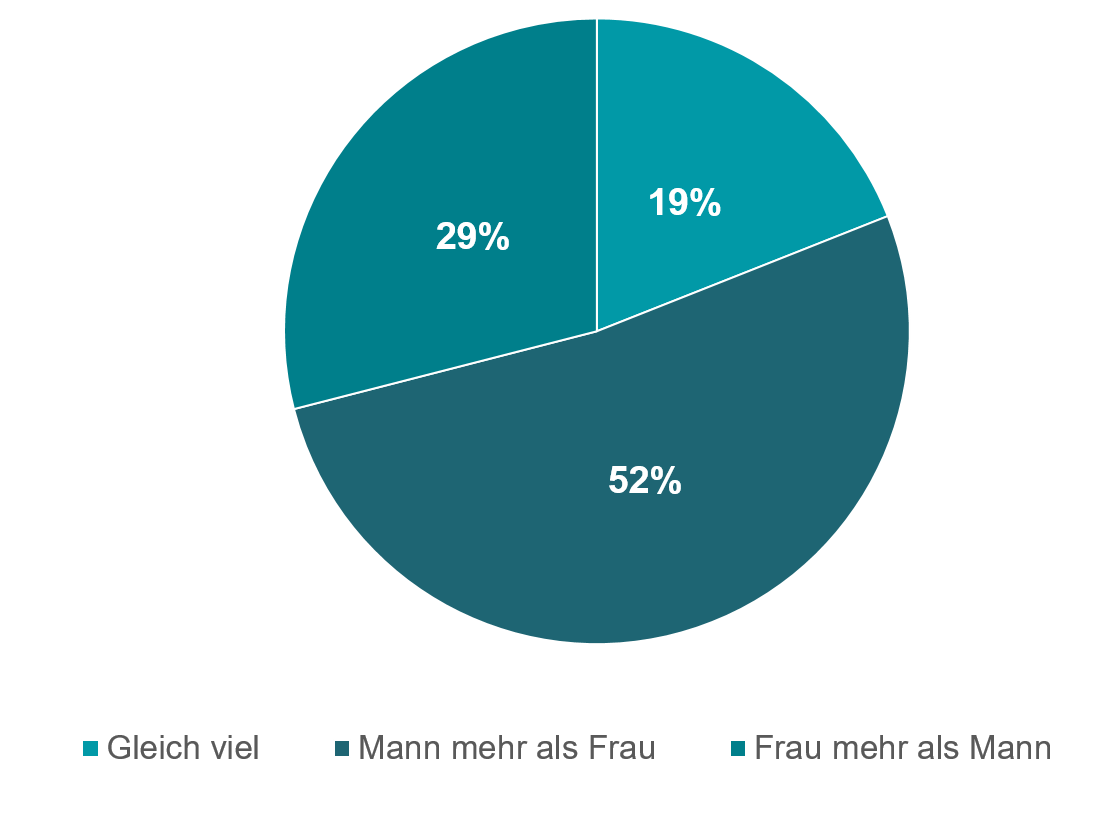

Eine neuere Studie zeigt, dass bei etwa 19 % aller Paare beide Partner gleich viel Vermögen besitzen. In 29 % der Fälle besitzt die Frau mehr (ihr Vermögensvorsprung beträgt durchschnittlich 48.000 €). In den übrigen 52 % besitzt der Mann mehr (Vermögensvorsprung durchschnittlich 91.000 €). Hier sieht man, dass Männer nicht nur öfter mehr Vermögen haben als Frauen, sondern auch, dass dieses „Mehr“ der Männer größer ist als das „Mehr“ der Frauen.

Elternschaft und Vermögen

Wenn Kinder im Haushalt leben, reduzieren mehrheitlich Frauen ihre Erwerbstätigkeit, während Männer voll erwerbstätig bleiben. Mütter erzielen weniger Einkommen und können daher auch weniger Vermögen aufbauen als Väter. Im Vergleich zu Vätern (sowie im Vergleich zu kinderlosen Frauen) nimmt das Vermögen von Müttern daher über den Lebensverlauf in geringerem Maße zu. Daher stehen insbesondere Frauen und Mütter nach einer Trennung bzw. Scheidung häufig vor großen finanziellen Herausforderungen, welche durch fehlende Berufserfahrung und geringere Einkommen der Frauen auf dem Arbeitsmarkt verstärkt werden.

Eine Familie wirft Geld in eine Spardose

Eine Trennung bahnt sich an. Wie verändert sich das Vermögen?

1

Erste Phase: Die Vortrennungsphase

Vermögensverluste können sowohl Ursache als auch Folge einer Trennung bzw. Scheidung sein. Aufgrund von Überschuldung kommt es häufiger zu partnerschaftlichen Konflikten, welche eine Trennung wahrscheinlicher machen. Ebenso können Unzufriedenheit in der Partnerschaft und Entfremdung vom Partner dazu führen, dass gemeinsame finanzielle Investitionen hinterfragt werden und die Kooperation im Haushalt abnimmt. Dies kann zum systematischen Abbau gemeinsamen Vermögens führen. Dadurch nimmt das Konfliktpotential in der Beziehung weiter zu. Trennungsgedanken können individuell aber auch einen Anreiz zum Sparen darstellen, denn eine Trennung bzw. Scheidung ist nicht kostengünstig. Welcher Effekt überwiegt, hängt unter anderem von der Einkommensverteilung im Haushalt ab, wie eine Studie aus den USA zeigt: Verdienen beide Ehepartner in etwa gleich viel, so überwiegt in der Vortrennungsphase der Anreiz zum Sparen. Verdient ein Ehepartner wesentlich mehr als der andere, wird dagegen mehr vom gemeinsamen Vermögen abgebaut.

Unsicherheit in der Vortrennungsphase

1. Welche Beratungsangebote gibt es zum Thema Trennung und Vermögen?

Eine erste wichtige Anlaufstelle kann der Verband pro familia sein. Dort können Sie sich zu Themen rund um gemeinsam erworbenes Vermögen, finanzielle Verpflichtungen, Unterhaltszahlungen und Ihre jeweilige berufliche und persönliche Zukunft beraten lassen. pro familia unterhält ein bundesweites Beratungsnetzwerk und wird durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) finanziell gefördert.

2. Was gilt es bereits vor der Trennung zu beachten?

Bei Gedanken an eine Trennung kommen viele Fragen auf: "Wo sind unsere gemeinsamen Unterlagen?", "Was regelt unser Ehevertrag?", "Habe ich Zugriff auf gemeinsame Konten?" oder "Schaffe ich das finanziell überhaupt?"

Es kann sinnvoll sein, sich bereits vor der Trennung mit zentralen Fragen zu beschäftigen und so auf die Zeit nach der Trennung vorzubereiten. Hinsichtlich Ihres Vermögens können die folgenden Punkte wichtig sein:

- Beratungsstellen kontaktieren und Beratungen wahrnehmen

- Vermögensrechtliche Unterlagen zusammentragen

- Kopien von gemeinschaftlichen Unterlagen anfertigen

- Eigentumsverhältnisse dokumentieren

- Ehevertrag prüfen

- Versicherungen prüfen

- Eigenes Konto eröffnen

- Erwartete Ein- und Ausgaben nach der Trennung gegenüberstellen

- Neue Wohnung suchen

- Ggf. Anträge auf staatliche Leistungen vorbereiten

Welche Fragen im Falle einer Trennung wichtig werden, finden Sie in unserer Checkliste.

Zur Checkliste3. Welche Kosten kommen auf mich zu?

Diese Frage wird auf einer gesonderten Seite beantwortet. Dort finden Sie kurze Informationstexte zu den einzelnen Kostenpunkten (nach Trennung und/oder Scheidung) und eine Beispielrechnung anhand der Beispielfamilie Ziegler.

Mehr erfahren2

Zweite Phase: Nach der Trennung

Mit dem Ende einer Partnerschaft geht die Auflösung des gemeinsamen Haushalts einher. Die Haushaltsauflösung, der Umzug und die Neugründung eines Haushalts führen zu erheblichen Kosten, die durch das jeweilige Erwerbseinkommen meist nicht gedeckt werden können. Wird im Zuge der Trennung gemeinsames Wohneigentum verkauft, kann der Erlös zur Deckung dieser Kosten verwendet werden. Dann kommt es auf die neue Wohnsituation an, inwieweit noch weitere finanzielle Rücklagen aufgelöst werden müssen. Der Umzug in eine Mietwohnung oder vielleicht sogar der Kauf einer kleineren Wohnung kann durch den Erlös möglicherweise gedeckt werden. Doch es ist zu beobachten, dass in der Realität häufig weitere finanzielle Rücklagen aufgebraucht werden.

Untersuchungen zufolge nimmt das Nettovermögen von Eheleuten im Trennungsjahr im Schnitt um 80 % ab. Dieser Rückgang ist auf die anfallenden Kosten nach einer Trennung zurückzuführen, darunter die Umzugskosten, die Neuanschaffung von Haushaltsgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie höhere Ausgaben der Einzelhaushalte. Das Immobilienvermögen nimmt nach der Trennung dauerhaft um etwa 90% ab. Es ist anzunehmen, dass die Erlöse unter anderem zur Deckung der Trennungskosten verwendet oder – falls möglich – anderweitig investiert werden. Das Vermögen von unverheirateten Paaren nimmt im Schnitt ebenfalls ab. Die Ergebnisse sind statistisch allerdings weniger belastbar, weil zu dieser Gruppe bisher noch weniger Daten vorliegen als für Verheiratete.

Starke Vermögensverluste im Trennungsjahr

Die Vermögensverluste unterscheiden sich auch nach Geschlecht, jedoch nur bei der Auflösung nichtehelicher Lebensgemeinschaften. Dabei verlieren Frauen mehr Vermögen als Männer. Dies ist zum überwiegenden Teil auf die traditionelle Arbeitsteilung im Haushalt und die dadurch bedingte finanzielle Abhängigkeit der Frau zurückzuführen. In Ehen wird ein traditionelles Rollenbild zwar häufiger gelebt als in nichtehelichen Lebensgemeinschaften, jedoch führen die rechtlichen Regelungen einer Ehe häufig dazu, dass während der Ehe erworbenes Vermögen nach der Trennung gleichmäßig zwischen den Personen aufgeteilt wird. In der Folge unterscheiden sich bei miteinander verheirateten Paaren die Vermögensverluste im Trennungsjahr kaum zwischen dem Mann und der Frau. Ohne die Ehe besteht ein solcher Mechanismus nicht.

Frauen bzw. Mütter sammeln im Verlauf ihres Lebens häufig weniger Berufserfahrung an und verdienen im Schnitt weniger, weshalb sie den Verlust des Einkommens des Partners nach einer Trennung durch Ausweitung der Erwerbstätigkeit nicht vollständig kompensieren können und häufiger auf Erspartes zurückgreifen müssen.

Gemeinsame Kinder leben nach einer Trennung häufiger bei der Mutter, was eine weitere finanzielle Herausforderung darstellt. Unterhaltszahlungen des Vaters gleichen diesen Mehraufwand häufig nicht vollständig aus. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die Person, bei der die Kinder leben, im Trennungsjahr häufiger auf Erspartes zurückgreifen muss als die alleinlebende Person.

Balance zwischen Erwerbs- und Fürsorgearbeit

Trennung und Scheidung zählt zu den Hauptauslösern von Überschuldung. Im Jahr 2021 nannten 12,2 % der in Schuldnerberatungsstellen beratenen Personen Trennung, Scheidung, Tod des Partners oder der Partnerin als häufigsten Grund für die Überschuldung. Damit war Trennung und Scheidung der vierthäufigste Überschuldungsgrund, nach Arbeitslosigkeit, Erkrankung/Sucht/Unfall und unwirtschaftlicher Haushaltsführung.

1. Wie ist die Trennung einer nichtehelichen Partnerschaft rechtlich abgesichert?

Bei einer Trennung nicht verheirateter Paare gibt es in Deutschland nur wenige Regelungen zur rechtlichen Absicherung. Zum einen kann ein Anspruch auf Betreuungsunterhalt bestehen, wenn nach der Trennung ein Elternteil die Betreuung des gemeinsamen Kindes hauptsächlich übernimmt.

Zudem können ausnahmsweise Ausgleichsansprüche für während der Partnerschaft erbrachte Leistungen in Betracht kommen. Außerdem sind bei der Aufteilung gemeinsamen Vermögens und gemeinsamer Schulden einige rechtliche Rahmenbedingungen zu beachten, die genauso auch für verheiratete Paare gelten. Ausführliche Informationen dazu finden Sie im Themenbereich "Trennung rechtlich durchdenken".

2. Welche staatlichen Unterstützungsangebote gibt es?

Diese Frage wird ausführlich im Bereich "Eine Trennung rechtlich durchdenken" behandelt.

Mehr erfahren3. Was passiert mit unserem Vermögen und unseren Schulden?

Diese Frage wird ausführlich im Bereich "Eine Trennung rechtlich durchdenken" behandelt.

Mehr erfahren4. Ich habe keine Ersparnisse oder bin bereits verschuldet. Wo kann ich mich zum Thema Schulden beraten lassen?

Wichtig ist: Nehmen Sie Beratungs- und Unterstützungsangebote in Anspruch!

Der von der Bundesregierung (2013) veröffentlichte Ratgeber „Schulden abbauen – Schulden vermeiden. Wege aus der privaten Finanzkrise“ informiert Sie zu dieser Frage umfassend.

Die erste Anlaufstelle sind Schuldnerberatungsstellen der örtlichen Sozialämter sowie staatlich anerkannte Schuldnerberatungsstellen gemeinnütziger Organisationen, darunter:

- Caritas Deutschland

- Diakonie Deutschland

- Bundesverband Arbeiterwohlfahrt (AWO)

- Deutsches Rotes Kreuz (DRK)

- ADN Schuldnerberatung

Sämtliche Beratungsstellen vor Ort finden Sie im Schuldnerberatungsatlas des Statistischen Bundesamts oder über den Online-Beratungsführer der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung e.V. (DAJEB).

3

Dritte Phase: Die Scheidung

Verheiratete durchlaufen gegenüber nichtehelichen Paaren eine weitere Phase im Trennungsprozess: die rechtliche Scheidung der Ehe. Der Fokus des deutschen Rechts liegt nicht auf der Scheidung selbst, sondern auf der Regelung der Folgen einer Scheidung (Scheidungsfolgenrecht).

Ziel der Regelungen ist es, ökonomische Trennungsfolgen einer Scheidung gerecht zwischen den Partnern zu verteilen. Notwendig wird der Ausgleich dann, wenn ein Partner stärker von den Folgen der Scheidung betroffen ist als der andere. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn während der Partnerschaft nur ein Elternteil die Erwerbstätigkeit eingeschränkt hat, um die Betreuung der eigenen Kinder und die Hausarbeit zu übernehmen.

Drei Regelungen kommen zur Anwendung: Unterhaltsregelungen, Zugewinnausgleich und Versorgungsausgleich. Eine ausführliche Darstellung dieser Regelungen finden Sie im Bereich "Trennung rechtlich durchdenken".

Nach Scheidung vor Gericht

Die administrativen Kosten einer Scheidung variieren je nach finanzieller Situation des Haushalts, Anwaltskanzlei und der Komplexität des Scheidungsfalls. Daher ist mit weiteren finanziellen Einschnitten zu rechnen, welche den Lebensstandard der betroffenen Personen mindern. Der Großteil der Vermögensverluste tritt allerdings bereits bei der Auflösung des gemeinsamen Haushalts ein – nicht erst bei der Scheidung.

Eine Scheidung geht mit weiteren Kosten einher

Was ändert sich bei Steuern und Versicherungen?

Nach Ablauf des Trennungsjahres entfällt für vormals Verheiratete die Möglichkeit, bei der Einkommensteuer von den Vorteilen des Ehegattensplittings zu profitieren. Die Partner können sich danach nicht mehr gemeinsam veranlagen lassen. Der Steuerklassenwechsel kann insbesondere für die besserverdienende Person eine Höherbelastung bringen, mit entsprechend dämpfenden Effekten auf das Einkommen und die Ersparnisbildung. Das betrifft in der Mehrheit der Fälle Männer. Zudem kann die Umschreibung von gemeinsam abgeschlossenen Versicherungen auf den Partner, der die Versicherung behält, zu einer Veränderung von Prämien führen und der andere Partner muss sich selbst versichern. Auch dadurch können die regelmäßigen monatlichen Ausgaben steigen, was die Möglichkeiten zur Vermögensbildung einschränkt.

Zur ChecklisteWie entwickelt sich das Vermögen in der Lebensphase nach Trennung und Scheidung?

Studien zeigen, dass das pro Kopf verfügbare Haushaltseinkommen von Geschiedenen und damit die Möglichkeiten zum Sparen in der Nachtrennungsphase wieder leicht zunehmen. Das ursprüngliche Vermögensniveau wird in den allermeisten Fällen dennoch nicht wieder erreicht. Tendenziell verbleibt es dauerhaft auf dem Niveau nach der Trennung bzw. Scheidung.

Die durch den Verkauf einer Immobilie erhaltenen Erlöse werden in den meisten Fällen nicht in eine neue Immobilie reinvestiert, sondern zur Kostendeckung und Sicherung des Lebensstandards nach Trennung und Scheidung eingesetzt. Bei den finanziellen Rücklagen findet ebenfalls keine Erholung auf das ursprüngliche Niveau statt. Auf lange Sicht nehmen sie tendenziell eher weiter ab. Von einem Erholungseffekt kann also nicht die Rede sein.

Getrennte oder geschiedene Personen passen ihren Lebensstil an die neue Situation an. Frauen bzw. Mütter, die während der Partnerschaft bzw. Ehe aufgrund von Verpflichtungen im Haushalt nicht erwerbstätig waren, treten bspw. häufig wieder in den Arbeitsmarkt ein oder stocken ihre Arbeitszeit auf. Umzüge in eine weniger teure Wohngegend können helfen, Mietkosten einzusparen. Außerdem kommt es häufig zur Wiederverpartnerung. Studien zeigen, dass das Eingehen einer neuen Partnerschaft den eigenen Lebensstandard häufig wieder erhöht. Allerdings ist es nicht ratsam, sich aus finanziellen Gründen in eine neue Partnerschaft und damit in eine (erneute) ökonomische Abhängigkeit zu begeben. Stattdessen sollte es das vorrangige Ziel sein, die eigenen Ressourcen für den selbstständigen Lebensunterhalt zu mobilisieren. Die alleinige Haushaltsführung und Versorgung der Kinder bringt dagegen meist besonders hohe wirtschaftlichen Herausforderungen mit sich.

Quellen & Links

Mehr zum Thema

Hier finden Sie Informationen zu Quellen der Inhalte dieser Seite und Links zu vertiefenden Informationen

Quellen

Quellen:

Boertien, D., & Lersch, P. M. (2021). Gender and changes in household wealth after the dissolution of marriage and cohabitation in Germany. Journal of Marriage and Family, 83(1), 228-242.

Dethloff, N. (2012). Vermögensrechtliche Folgen der Scheidung – Kritische Bestandsaufnahme und europäische Perspektiven. In: Bar, C. von, Wudarski, A. Deutschland und Polen in der europäischen Rechtsgemeinschaft, 477-490.

Finke, M. S., & Pierce, N. L. (2006). Precautionary savings behavior of maritally stressed couples. Family and Consumer Sciences Research Journal, 34(3), 223-240.

Frick, J. R., & Grabka, M. M. (2009). Zur Entwicklung der Vermögensungleichheit in Deutschland. Berliner Journal für Soziologie, 19(4), 577-600.

Grabka, M. M., Marcus, J., & Sierminska, E. (2015). Wealth distribution within couples. Review of Economics of the Household, 13(3), 459-486.

Kapelle, N., & Baxter, J. (2021). Marital dissolution and personal wealth: Examining gendered trends across the dissolution process. Journal of Marriage and Family, 83(1), 243-259.

Lersch, P. M., Jacob, M., & Hank, K. (2017). Parenthood, gender, and personal wealth. European Sociological Review, 33(3), 410-422.

Mortelmans, D. (2020). Economic consequences of divorce: A review. Parental life courses after separation and divorce in Europe, 23-41.

Statistisches Bundesamt (Destatis) (2022). Vermögen, Schulden. Hauptauslöser der Überschuldung. Verfügbar unter https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Einkommen-Konsum-Lebensbedingungen/Vermoegen-Schulden/Tabellen/ueberschuldung.html

Weitere Informationen

https://www.profamilia.de//angebote-vor-ort

Beratungsstellen, Link zu Webseite, geprüft am 17.10.2022

https://familienportal.de/familienportal/lebenslagen/trennung/staatliche-leistungen

Familienportal des BMFSFJ, Link zu Webseite, geprüft am 17.10.2022

https://infotool-familie.de/

Infotool Familie des BMFSFJ, Link zu Webseite, geprüft am 17.10.2022

https://schuldnerberatungsatlas.destatis.de/

Schuldnerberatungsatlas des Statistischen Bundesamtes, Link zu Webseite, geprüft am 17.10.2022

https://www.dajeb.de/beratungsfuehrer-online/beratung-in-ihrer-naehe

Online-Beratungsführer der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung e.V., Link zu Webseite, geprüft am 17.10.2022

Kosten einer Trennung oder Scheidung

Direkte und indirekte Kostenpunkte

Eine Scheidung verursacht direkte Kosten, die von beiden Elternteilen aufgebracht werden müssen. Aber auch die Trennung selbst führt zu verschiedenen Kostenpunkten, die von beiden oder nur von einem Elternteil getragen werden müssen.

Mehr erfahrenWohnen

Kostenrisiken der räumlichen Trennung

Nach einer Trennung wollen die meisten Eltern auch möglichst schnell nicht mehr gemeinsam wohnen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie die Wohnsituation nach einer Trennung gestaltet werden kann. Ihnen gemeinsam ist, dass Kostenrisiken mit der räumlichen Trennung einhergehen

Mehr erfahrenAltersvorsorge

System der Alterssicherung in Deutschland und Zusammenhang mit Trennung bzw. Scheidung

In Deutschland gibt es verschiedene Säulen der Alterssicherung. Die wichtigste ist die gesetzliche Rentenversicherung. Frauen erlangen durchschnittlich weniger Rentenansprüche als Männer. Ihr Risiko für Altersarmut wird durch Trennung oder Scheidung verstärkt.

Mehr erfahren