Kindesunterhalt und Kindergeld

aktualisiert am 28.05.24 von Elisabeth Galbas, Prof. Dr. Eva Schumann Familienrecht, Georg-August-Universität Göttingen

Was erwartet Sie auf dieser Seite?

Hier finden Sie Antworten auf die folgenden Fragen:

- Was ist Barunterhalt und wer muss diesen bezahlen?

- Wem steht das Kindergeld nach der Trennung zu?

- Wie wird der Barunterhalt berechnet?

- Wie wird der Barunterhalt im Mangelfall berechnet?

- Wie kann der Kindesunterhalt außergerichtlich geregelt werden?

- Wie kann der Kindesunterhalt gerichtlich geltend gemacht werden?

Die Ermittlung des Kindesunterhalts ist sehr komplex. Sie erhalten hier einen ersten Überblick über die Rechtslage. Dieser kann jedoch eine anwaltliche Beratung im konkreten Einzelfall nicht ersetzen.

Was ist Barunterhalt und wer muss diesen bezahlen?

Unterhalt bei minderjährigen Kindern

Der Unterhalt soll den Lebensbedarf Ihres Kindes decken und setzt sich bei einem minderjährigen Kind wie folgt zusammen:

- finanzielle Zuwendungen (Barunterhalt, der monatlich im Voraus zu zahlen ist)

- persönliche Zuwendungen, wie Erziehung und Betreuung des Kindes

( Betreuungsunterhalt ) - Sachleistungen, wie Verpflegung und Unterkunft (Naturalunterhalt)

Voraussetzungen für den Anspruch des Kindes auf Barunterhalt sind die Bedürftigkeit des Kindes und die Leistungsfähigkeit der Eltern. Minderjährige Kinder sind in der Regel bedürftig, da sie nicht selbst für ihren Unterhalt aufkommen können. Eltern müssen daher alle verfügbaren Mittel aufwenden, um jedenfalls den Mindestunterhalt sicherzustellen. Erhält das Kind z. B. eine Ausbildungsvergütung, so muss es seine Einkünfte teilweise für den eigenen Unterhalt einsetzen.

Welche Anforderungen an die Erwerbstätigkeit barunterhaltspflichtiger Elternteile gestellt werden, erfahren Sie hier:

Einfluss des Betreuungsmodells auf den Kindesunterhalt

Die Aufteilung des Kindesunterhalts ist vom gewählten Betreuungsmodell abhängig.

- Für das Residenzmodell gilt, dass der hauptbetreuende Elternteil seine Unterhaltspflicht durch die Betreuung erbringt, also Betreuungsunterhalt leistet. Der andere Elternteil (Umgangselternteil) ist verpflichtet, den Barunterhalt zu zahlen.

- Im paritätischen Wechselmodell betreuen beide Eltern das Kind und und teilen sich daher neben dem Betreuungsunterhalt auch den Bar- und Naturalunterhalt.

- Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs wird der Unterhalt im asymmetrischen Wechselmodell wie beim Residenzmodell bestimmt. Beim Barunterhalt erfolgen lediglich kleine Korrekturen als Ausgleich für die größere Betreuungsübername des barunterhaltspflichtigen Elternteils.

Der Bedarf des minderjährigen Kindes und damit die Höhe des Barunterhalts leitet sich von der Lebensstellung der Eltern ab. Neben dem Alter des Kindes wird daher zur Ermittlung der Höhe des Barunterhalts auf das Einkommen des barunterhaltspflichtigen Elternteils (im Residenzmodell) bzw. der barunterhaltspflichtigen Elternteile (im paritätischen Wechselmodell) abgestellt. Die genaue Unterhaltshöhe nach Alters- und Einkommensstufen ergibt sich aus der Düsseldorfer Tabelle .

Wahl des Betreuungsmodells

Mangelfall

Reicht das Einkommen des barunterhaltspflichtigen Elternteils nicht aus, um alle Unterhaltsansprüche zu erfüllen, dann liegt ein sog. Mangelfall vor. In diesem Fall gilt eine gesetzlich vorgesehene Reihenfolge, nach der die Unterhaltsansprüche zu zahlen sind. Die Unterhaltsansprüche minderjähriger Kinder und sog. privilegierter volljähriger Kinder stehen dabei an der ersten Stelle.

Unterhalt bei volljährigen Kindern

Volljährige Kinder, die sich noch in der Schul-, Berufsausbildung oder im Studium befinden, haben ebenfalls Anspruch auf Unterhalt gegen ihre Eltern. Allerdings gelten hier häufig andere Regeln als für den Unterhalt minderjähriger Kinder. Dabei ist zu differenzieren:

- Volljährige Kinder bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres, die sich in der allgemeinen Schulausbildung befinden und noch im Haushalt eines Elternteils leben (sogenannte privilegierte volljährige Kinder), werden teilweise minderjährigen Kindern gleichgestellt. Gemeinsamkeiten und Abweichungen zu den Ansprüchen minderjähriger Kinder auf Barunterhalt werden im Folgenden jeweils ausgewiesen.

- Volljährige Kinder, die sich in einer Berufsausbildung befinden oder studieren, haben hingegen Anspruch auf Ausbildungsunterhalt.

Wem steht das Kindergeld nach der Trennung zu?

Allgemeine Informationen zum Kindergeld

Das Kindergeld ist eine staatliche Sozialleistung, die die Eltern bei der Deckung des Kindesunterhalts unterstützen soll. Bei minderjährigen Kindern soll das Kindergeld den Eltern jeweils zur Hälfte zu Gute kommen, auch wenn es immer nur an einen Elternteil ausgezahlt wird. Gesetzlich wird deshalb festgelegt, dass das Kindergeld...

- zu einer Hälfte den Barbedarf des Kindes deckt und

- zur anderen Hälfte den Eltern für ihre Betreuungsleistung gewährt wird.

Diese Aufteilung ist auf das Residenzmodell zugeschnitten.

Höhe des Kindesgeldes

Seit dem 1.1.2023 beträgt das Kindergeld je Kind einheitlich 250 €.

Bezugsberechtigter Elternteil

Zum Bezug des Kindergeldes ist nur der Elternteil berechtigt, der mit dem Kind in einem Haushalt lebt.

Jede Änderung der Bezugsberechtigung (z. B. durch Auszug des Kindergeldberechtigten aus der gemeinsamen Familienwohnung oder aufgrund des Umzugs des Kindes zum anderen Elternteil) ist der Familienkasse unverzüglich mitzuteilen. Andernfalls muss das Kindergeld gegebenenfalls zurückgezahlt werden, wenn nicht nachgewiesen werden kann, dass das Kindergeld an den anderen Elternteil weitergeleitet wurde. Der andere (kindergeldberechtigte) Elternteil kann dann maximal für 6 Monate rückwirkend das Kindergeld beantragen.

Das Kindergeld soll dem Kind zugutekommen

Aufteilung des Kindergeldes für verschiedene Betreuungsmodelle und bei volljährigen Kindern

... beim Residenzmodell

Wird das Kind im Residenzmodell betreut, wird dem hauptbetreuenden Elternteil das volle Kindergeld ausgezahlt. Die eine Hälfte des Kindergeldes steht ihm selbst für seine Betreuungsleistung zu. Die andere Hälfte ist auf den Barunterhalt des anderen Elternteils anzurechnen.

... beim paritätischen Wechselmodell

Teilen sich die Eltern die Betreuung des Kindes im Wechsel, müssen Sie sich einigen, an welchen Elternteil das Kindergeld ausgezahlt werden soll. Auch hier hat die Rechtsprechung entschieden, dass die eine Hälfte des Kindergeldes den Betreuungsleistungen der Eltern zu Gute kommen soll. Das bedeutet, jedem Elternteil steht für die Betreuung des Kindes ein Viertel des Kindergeldes zu. Die zweite Hälfte des Kindergeldes soll auf den Barunterhalt angerechnet werden. Leisten beide Eltern dem Kind in gleicher Höhe Barunterhalt, so steht jedem Elternteil insgesamt die Hälfte des Kindergeldes zu. Kommen die Eltern in unterschiedlicher Höhe für den Barunterhalt des Kindes auf, dann erhält der Elternteil, der den höheren Anteil des Barunterhalts leistet, auch einen entsprechend größeren Anteil an der zweiten Kindergeldhälfte.

... beim asymmetrischen Wechselmodell

In der Rechtsprechung wird das asymmetrische Wechselmodell als ein Residenzmodell mit erweitertem Umgang behandelt. Das heißt, nur ein Elternteil ist barunterhaltspflichtig, sodass das Kindergeld ebenso wie im Residenzmodell hälftig zwischen den Eltern aufgeteilt wird.

Die rechtliche Einordnung des asymmetrischen Wechselmodells als Residenzmodell ist allerdings umstritten.

... für volljährige Kinder

Kindergeld wird für volljährige Kinder in der Regel bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres gewährt, wenn sich diese noch in der Ausbildung befinden.

Da bei volljährigen Kindern keine Betreuungsleistung mehr von den Eltern erbracht wird, wird das Kindergeld in voller Höhe beim Barunterhalt berücksichtigt, d. h. auf den Unterhaltsbedarf nach der Düsseldorfer Tabelle angerechnet. Allerdings muss das Kindergeld dem volljährigen Kind zur Verfügung gestellt werden.

Da das Kindergeld in der Regel durch die Eltern bezogen wird, müssen diese das Kindergeld an das Kind weitergeben. Lebt das Kind noch bei dem kindergeldberechtigten Elternteil, kann dieser einen Teil des Kindergeldes für den geleisteten Naturalunterhalt (insbesondere Wohnung und Verpflegung) verwenden.

Auch für volljährige Kinder steht Kindergeld zu

Steuerlicher Kinderfreibetrag

- Alternativ zum Kindergeld kann als Steuerersparnis der Kinderfreibetrag bei der Einkommenssteuer gewährt werden.

- Zunächst wird (auf Antrag) immer das Kindergeld ausgezahlt und bei Anwendung des Kinderfreibetrags verrechnet. Das Finanzamt prüft im Einzelfall, ob das Kindergeld oder der Kinderfreibetrag für den jeweiligen Elternteil finanziell vorteilhafter ist.

- Der Kinderfreibetrag wird bei getrenntlebenden Eltern in der Regel hälftig geteilt.

Auch der Kinderfreibetrag soll den Kindern zugutekommen

Wie wird der Barunterhalt berechnet?

Allgemeine Informationen zur Unterhaltsberechnung

Die Höhe des „angemessenen“ Barunterhalts ist bei minderjährigen Kindern abhängig vom Alter des Kindes und vom Einkommen des barunterhaltspflichtigen Elternteils (im Residenzmodell und im asymmetrischen Wechselmodell ) bzw. der barunterhaltspflichtigen Eltern (im paritätischen Wechselmodell ). Die genaue Unterhaltshöhe nach Alters- und Einkommensstufen ergibt sich aus der Düsseldorfer Tabelle .

Sonderfälle bei der Unterhaltsberechnung

Schwierigkeiten bereitet die Ermittlung des Barunterhalts, wenn ein erweiterter Umgang vorliegt oder die Eltern ein asymmetrisches Wechselmodell praktizieren. Hier schlagen wir eine Lösung vor, die die Betreuungsanteile und die Einkommen beider Eltern berücksichtigt. Die hier vorgeschlagene Lösung können Sie mit Hilfe einer Anwältin oder eines Anwalts zur Grundlage einer Unterhaltsvereinbarung machen. Es kann allerdings sein, dass bei einem späteren Streit über den Kindesunterhalt in einem gerichtlichen Unterhaltsverfahren der Kindesunterhalt vom Familiengericht anders berechnet wird, weil es für diese Fälle weder klare gesetzliche Vorgaben noch eine einheitliche Rechtsprechung gibt.

Bei volljährigen Kindern ist die Höhe des Unterhalts von verschiedenen Kriterien abhängig, die im Folgenden ebenfalls dargestellt werden.

Reicht das Einkommen des oder der Barunterhaltspflichtigen nicht aus, um allen Kindern den Mindestunterhalt zu zahlen, liegt ein sogenannter Mangelfall vor.

Die Höhe des Kindesunterhalts hängt von verschiedenen Kriterien ab

Berechnung des Barunterhalts für verschiedene Betreuungsmodelle und bei volljährigen Kindern

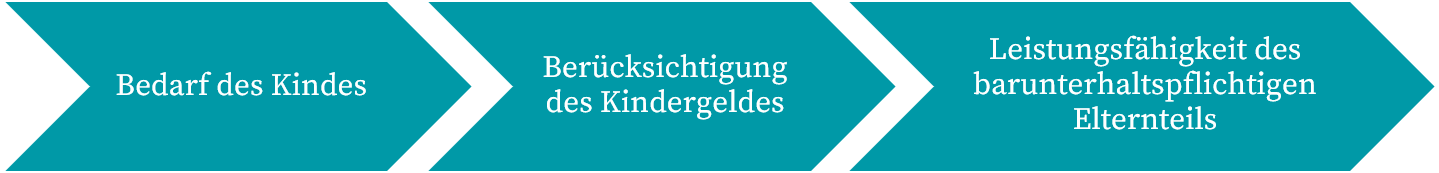

Wie wird der Barunterhalt im Residenzmodell berechnet?

Berechnung des Barunterhalts im Residenzmodell

Beim

Residenzmodell

erbringt der hauptbetreuende Elternteil seine Unterhaltspflicht in der Regel durch Pflege und Erziehung des Kindes, während der andere Elternteil (barunterhaltspflichtiger Elternteil) allein zur Zahlung des Barunterhalts des Kindes verpflichtet ist (§ 1606 Absatz 3 BGB

).

Der Barunterhalt des Kindes im Residenzmodell wird nach den folgenden drei Schritten bestimmt:

1

Bedarf des Kindes anhand des Einkommens des barunterhaltspflichtigen Elternteils

Der Barunterhalt des minderjährigen Kindes bestimmt sich nach dem Alter des Kindes und dem bereinigten Nettoeinkommen des barunterhaltspflichtigen Elternteils. Eine Anleitung zur Ermittlung des bereinigten Nettoeinkommens finden Sie hier:

Mit Hilfe der Düsseldorfer Tabelle lässt sich der Bedarf des Kindes anhand folgender Kriterien ablesen:

- Einkommensgruppe des barunterhaltspflichtigen Elternteils und

- Alter des Kindes

Mehrbedarf und Sonderbedarf

Die Bedarfsbeträge der Düsseldorfer Tabelle beziffern nur den Regelbedarf des Kindes. Nicht berücksichtigt sind Kosten wie beispielsweise Nachhilfe, unvorhergesehene Krankheitskosten oder Kosten für Klassenfahrten. Solche Kosten können einen Mehrbedarf oder Sonderbedarf darstellen. Weitere Informationen zum Mehr- und Sonderbedarf finden Sie hier:

Ab- oder Zuschläge durch Einstufung in eine niedrigere oder höhere Einkommensgruppe

- Die Düsseldorfer Tabelle geht davon aus, dass Unterhalt an zwei Personen (z. B. an zwei Kinder oder an den geschiedenen Ehepartner und ein Kind) zu zahlen ist. Gibt es mehr oder weniger Unterhaltsberechtigte, kann eine Einstufung in eine niedrigere oder höhere Einkommensgruppe vorgenommen werden. Die Rechtsprechung nimmt jedoch meist nur eine Umstufung in die jeweils nächste Einkommensgruppe vor.

- Der Bedarfskontrollbetrag dient der Korrektur der Einstufung der Einkommensgruppe. Verbleibt dem barunterhaltspflichtigen Elternteil nach Abzug aller Unterhaltspflichten (auch des Betreuungs- oder Ehegattenunterhalts) weniger als der Bedarfskontrollbetrag, so ist die Unterhaltsberechnung in der Regel anhand der nächst niedrigeren Einkommensgruppe (deren Bedarfskontrollbetrag nicht unterschritten wird) vorzunehmen. Zu beachten ist allerdings, dass nicht alle Gerichte den Bedarfskontrollbetrag berücksichtigen. Eine Herabsetzung des Barunterhalts kann bis zum Mindestunterhalt erfolgen.

2

Berücksichtigung des Kindergeldes

Anschließend ist von dem ermittelten Barunterhaltsbedarf nach der Düsseldorfer Tabelle die Hälfte des Kindergeldes abzuziehen. Mehr zum Kindergeld erfahren Sie hier.

Beispielrechnung

(Stand: 2024)

Der barunterhaltspflichtige Elternteil ist zur Leistung von Kindesunterhalt und nachehelichem Unterhalt verpflichtet. Er hat ein bereinigtes Nettoeinkommen in Höhe von 3.800 €, sodass sich der Bedarf seines 10-jährigen Kindes nach der 6. Einkommensgruppe bemisst und auf 706 € beläuft. Hiervon sind 125 € (die Hälfte des Kindergeldes für das Kind in Höhe von 250 €) abzuziehen. Der barunterhaltspflichtige Elternteil muss somit Unterhalt in Höhe von 581 € leisten.

3

Selbstbehalt des barunterhaltspflichtigen Elternteils (Leistungsfähigkeit)

Der barunterhaltspflichtige Elternteil ist nur dann leistungsfähig, wenn ihm von seinem Einkommen so viel verbleibt, dass seine eigene Existenz nicht bedroht ist. Dies bedeutet, dass ihm nach Abzug des Barunterhalts von seinem bereinigten Nettoeinkommen mindestens ein sogenannter notwendiger Selbstbehalt für den eigenen Lebensbedarf verbleiben muss. Reicht das den notwendigen Selbstbehalt übersteigende Einkommen nicht für den Mindestunterhalt des Kindes aus, liegt ein sogenannter Mangelfall vor, bei dem der Kindesunterhalt neu berechnet werden muss.

Die Düsseldorfer Tabelle gibt für den notwendigen Selbstbehalt aktuell einen Richtwert in Höhe von 1.450 € bei Erwerbstätigkeit des barunterhaltspflichtigen Elternteils vor (1.200 € bei einem nichterwerbstätigen Elternteil, Stand: 2024). Die Höhe des Selbstbehalts kann im Einzelfall jedoch anzupassen sein, z.B. bei höheren angemessenen Wohnkosten.

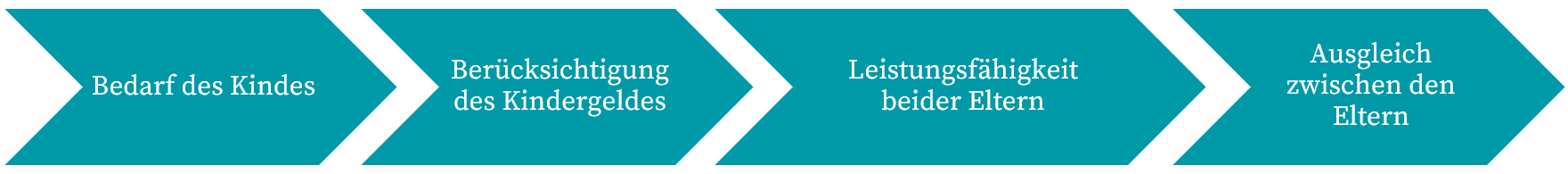

Wie wird der Barunterhalt im paritätischen Wechselmodell berechnet?

Berechnung des Barunterhalts im paritätischen Wechselmodell

Die Berechnung des Barunterhalts erfolgt für das paritätische Wechselmodell abweichend vom Residenzmodell, da die Betreuungsleistung von beiden Eltern gleichermaßen erbracht wird und daher nicht zwischen einem hauptbetreuenden und einem barunterhaltspflichten Elternteil differenziert werden kann. Entscheidend für die Anwendbarkeit der folgenden Berechnungsgrundsätze ist, dass die Betreuung hälftig zwischen den Eltern aufgeteilt ist. Ein paritätisches Wechselmodell liegt beispielsweise vor, wenn das Kind im Wechsel jeweils eine Woche bei jedem Elternteil wohnt. Wechselt das Kind häufiger oder unregelmäßig, sollten Sie zunächst klären, ob Ihre Betreuungsanteile gleich hoch sind.

Der Barunterhalt des Kindes im paritätischen Wechselmodell wird nach den folgenden vier Schritten bestimmt:

1

Bedarf des Kindes anhand der Einkommen beider Eltern

Der Barunterhaltbedarf des minderjährigen Kindes bestimmt sich nach dem Alter des Kindes und den bereinigten Nettoeinkommen beider Eltern. Mehr Informationen zur Ermittlung des bereinigten Nettoeinkommens finden Sie hier:

Mit Hilfe der Düsseldorfer Tabelle lässt sich der Bedarf des Kindes anhand folgender Kriterien ablesen:

- addierte Einkommen beider Eltern und

- Alter des Kindes

Mehrbedarf und Sonderbedarf

Die Bedarfsbeträge der Düsseldorfer Tabelle beziffern nur den Regelbedarf des Kindes. Nicht berücksichtigt sind Kosten wie beispielsweise Nachhilfe, unvorhergesehene Krankheitskosten oder Kosten für Klassenfahrten. Solche Kosten können einen Mehrbedarf oder Sonderbedarf darstellen. Weitere Informationen zum Mehr- und Sonderbedarf finden Sie hier:

Wechselmehrbedarf

Bei gerichtlicher Festsetzung des Barunterhalts im Wechselmodell wird häufig noch ein Mehrbedarf zum Tabellenbetrag hinzugerechnet, der die Kosten berücksichtigt, die aufgrund des Wechsels des Kindes zwischen den Elternwohnungen zusätzlich entstehen. Hierzu gehören insbesondere Fahrtkosten und erhöhte Wohnkosten, da beide Eltern ein Kinderzimmer bereitstellen müssen.

2

Berücksichtigung des Kindergeldes

Anschließend ist von dem ermittelten Barunterhaltsbedarf nach der Düsseldorfer Tabelle die Hälfte des Kindergeldes abzuziehen. Mehr zum Kindergeld erfahren Sie hier.

Beispielrechnung

(Stand: 2024)

Ein Elternteil hat ein bereinigtes Nettoeinkommen in Höhe von 2.500 € und der andere Elternteil in Höhe von 2.000 €. Das bereinigte Nettoeinkommen beider Eltern beläuft sich also auf 4.500 €, sodass sich der Bedarf des 10-jährigen Kindes nach der 7. Einkommensgruppe bemisst und 750 € beträgt. Hiervon sind 125 € (die Hälfte des Kindergeldes für das Kind in Höhe von 250 €) abzuziehen. Somit beträgt der Barunterhalt des Kindes 625 €.

3

Ermittlung der zu leistenden Anteile am Barunterhalt (Leistungsfähigkeit der Eltern)

Als nächstes ist die Höhe der zu leistenden Anteile der Eltern am Barunterhalt zu bestimmen, die sich nach dem Verhältnis der Einkommen der Eltern zueinander richtet. Hierfür wird zunächst der angemessene Selbstbehalt in Höhe von 1.750 € (Stand: 2024) jeweils vom bereinigten Nettoeinkommen abgezogen. Anschließend sind die verbleibenden Einkommensbeträge ins Verhältnis zu setzen, welches dann für die Anteile der Eltern am Barunterhalt maßgeblich ist.

Im Wechselmodell werden die Eltern nur im Mangelfall auf den geringeren „notwendigen“ Selbstbehalt verwiesen. Die Höhe des angemessenen Selbstbehalts wird in der Düsseldorfer Tabelle als Richtwert angegeben, kann jedoch im Einzelfall, z. B. bei höheren angemessenen Wohnkosten, anzupassen sein.

Beispielrechnung

(Stand: 2024)

Im obigen Beispiel verbleiben dem Elternteil mit einem bereinigten Nettoeinkommen in Höhe von 2.500 € nach Abzug des angemessenen Selbstbehalts (1.750 €) noch 750 €, dem anderen Elternteil mit einem bereinigten Nettoeinkommen von 2.000€ verbleiben nach Abzug des angemessenen Selbstbehalts (1.750 €) noch 250 €. Da dem besserverdienenden Elternteil dreimal so viel Einkommen verbleibt, steht das Einkommen der Eltern in einem Verhältnis von drei zu eins (also 3/4 zu 1/4). Diese Quote ist auf die Anteile der Eltern am Barunterhalt des Kindes zu übertragen. Dies bedeutet, dass der besserverdienende Elternteil drei Viertel (469 €) und der andere Elternteil ein Viertel (156 €)des Barunterhaltsbedarfs in Höhe von 625 € decken muss.

4

Ausgleich zwischen den Eltern

Bei gleichen Betreuungsanteilen hat das Kind bei beiden Eltern denselben Barunterhaltsbedarf (im Berechnungsbeispiel die Hälfte des Bedarfs aus der Düsseldorfer Tabelle in Höhe von 750 €, also 375 €, Stand: 2024) Daher muss ein Ausgleich zwischen den Eltern erfolgen, damit dem Kind in beiden Haushalten derselbe Betrag zur Verfügung steht. Der Elternteil mit dem höheren Einkommen muss einen Ausgleich an den anderen Elternteil zahlen, damit beide die gleichen finanziellen Mittel für das Kind zur Verfügung haben. Dabei ist zu berücksichtigen, dass ein Elternteil das volle Kindergeld bezieht.

Beispielrechnung

(Stand: 2024)

Im obigen Beispiel lag der Anteil des besserverdienenden Elternteils am Barunterhalt des Kindes bei 469 € (3/4 von 635 €) und der des anderen Elternteils bei 156 € (1/4 von 625 €). Erhält der Elternteil mit dem geringeren Einkommen das Kindergeld, dann ist sein Anteil (156 €) um die Hälfte des Kindergeldes (125 €), die für den Barunterhalt vorgesehen ist, zu erhöhen (dies ergibt dann 281 €). Damit der Bedarf des Kindes bei beiden Eltern im selben Umfang erfüllt werden kann, steht dem Elternteil mit dem geringeren Einkommen ein monatlicher Ausgleichsbetrag in Höhe von 94 € zu, also die Hälfte der Differenz zwischen 469 € und 281 €.

Ausgleich der zweiten Kindergeldhälfte

Schließlich ist noch die zweite Hälfte des Kindergeldes aufzuteilen, welche die Eltern auf die Betreuung verwenden sollen. Diese Kindergeldhälfte ist deshalb auch entsprechend den Betreuungsanteilen im paritätischen Wechselmodell hälftig zwischen den Eltern aufzuteilen, sodass jedem Elternteil ein Viertel des Kindergeldes für die Betreuung zusteht.

Im Einzelfall kann der Kindergeldausgleich bei einer relativ geringen Differenz zwischen den Einkommen der Eltern dazu führen, dass der Elternteil mit dem geringeren Verdienst dem anderen Elternteil eine geringe Ausgleichszahlung leisten muss.

Eltern-Tipp:

Geringe Ausgleichsbeträge für Mehrbedarf einsetzen

Im Wechselmodell kann es zu sehr geringen Ausgleichsbeträgen kommen, bei denen sich ein monatlicher Ausgleich nicht lohnt. Um Streitigkeiten vorzubeugen, empfiehlt sich bei geringen Ausgleichsbeträgen eine Vereinbarung der Eltern, wonach der Elternteil, der den Ausgleich leisten müsste, diesen stattdessen vollständig in anfallenden Mehrbedarf oder Sonderbedarf investiert.

Beispielrechnung

(Stand: 2024)

Im obigen Beispiel muss der besserverdienende Elternteil an den anderen Elternteil einen monatlichen Ausgleichsbetrag in Höhe von 94 € bezahlen. Der andere Elternteil erhält aber das Kindergeld, von dem ein Viertel (gerundet 63 €) dem besserverdienenden Elternteil für die Betreuung zusteht. Der Ausgleichsbetrag für den Kindesunterhalt kann mit diesem Viertel des Kindergeldes verrechnet werden. Somit müsste der besserverdienende Elternteil, weil der andere Elternteil das Kindergeld erhält, monatlich gerundet 31 € an den anderen Elternteil zahlen.

Wie wirkt sich ein erweiterter Umgang bzw. ein asymmetrisches Wechselmodell auf den Barunterhalt aus?

Gerichtliche Praxis zum erweiterten Umgang bzw. zum asymmetrischen Wechselmodell (Mitbetreuung unter 50%)

Hat der barunterhaltspflichtige Elternteil deutlich häufiger Umgang mit dem Kind als dies im Residenzmodell üblich ist oder betreut dieser Elternteil das Kind zwar unter 50 %, aber doch zu weiten Teilen mit ( asymmetrisches Wechselmodell ), dann erfolgt die Berechnung des Barunterhalts wie im Residenzmodell. Das heißt, der Elternteil. der das Kind unter 50 % mitbetreut, ist allein barunterhaltspflichtig. Die zusätzlichen Betreuungsleistungen würdigt der Bundesgerichtshof durch eine Eingruppierung des barunterhaltpflichtigen Elternteils in eine niedrigere Stufe der Düsseldorfer Tabelle . In der Regel erfolgt eine Herabstufung um eine oder ausnahmsweise zwei Einkommensgruppen. Bei einer Herabstufung in die nächst niedrigere Einkommensgruppe reduziert sich der Barunterhalt um 5 bis 8 %.

Diese Rechtsprechung führt bei einem einem geringen Mitbetreuungsanteil in der Regel zu angemessenen Ergebnissen. Bei einem Mitbetreuungsanteil von über 33 % und einer Berufstätigkeit beider Eltern kann es sich jedoch anbieten, in einer Unterhaltsvereinbarung festzulegen, dass sich beide Eltern am Barunterhalt beteiligen.

Nachteile der Gerichtspraxis zum Unterhalt beim asymmetrischen Betreuungsmodell

Folgende Nachteile bringt die derzeitige Gerichtspraxis mit sich...

Unterhaltsvereinbarung beim asymmetrischen Wechselmodell

In einer Unterhaltsvereinbarung können Sie sich darauf verständigen, dass sich beide Eltern am Barunterhalt beteiligen. Dabei bietet es sich an, die Höhe des Barunterhalts des Kindes ebenso wie beim paritätischen Wechselmodell anhand der Einkommen beider Eltern zu bestimmt. Bei der Ermittlung der jeweils zu leistenden Anteile der Eltern am Barunterhalt des Kindes können dann sowohl die Höhe der jeweiligen Einkommen der Eltern als auch die jeweiligen Betreuungsanteile berücksichtigt werden. In einer solchen Unterhaltsvereinbarung ist auch festzulegen, dass beide Eltern anteilig nach ihren Betreuungsanteilen für die Lebenshaltungskosten des Kindes (Kleidung, Schulbedarf usw.) aufkommen.

Für die Ausarbeitung einer solchen Unterhaltsvereinbarung ist eine anwaltliche Beratung sowie die Bereitschaft des überwiegend betreuenden Elternteils, sich am Barunterhalt zu beteiligen, erforderlich.

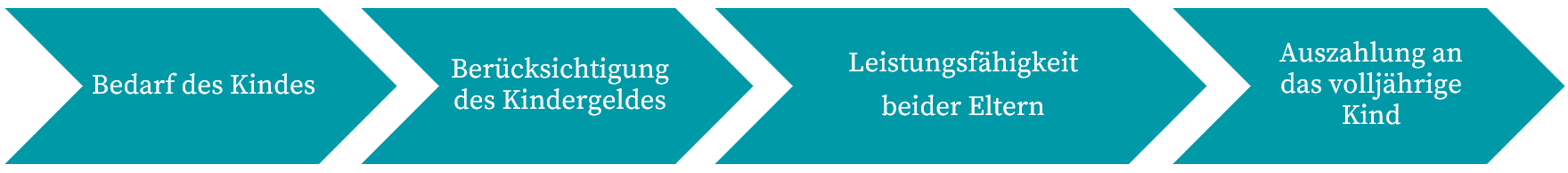

Wie wird der Barunterhalt für volljährige Kinder berechnet?

Allgemeine Informationen zum Barunterhalt volljähriger Kinder

Volljährige Kinder haben in der Regel bis zum Ende der Erstausbildung Anspruch auf Unterhalt. Da jedoch kein Betreuungsbedarf mehr besteht, müssen beide Eltern gemeinsam entsprechend ihrer jeweiligen Einkommen für den Barunterhalt des Kindes aufkommen. Lebt das Kind noch bei den Eltern bzw. bei einem Elternteil, steht es den Eltern bzw. dem Elternteil frei, den Unterhalt zumindest teilweise als Naturalunterhalt zu leisten, indem Wohnung und Verpflegung bereitgestellt werden. Dabei müssen die Eltern jedoch auf die Belange ihres Kindes Rücksicht nehmen und dürfen vor allem nicht dessen Ausbildung behindern oder gefährden.

Kein Anspruch auf Ausbildungsunterhalt besteht, solange das volljährige Kind...

- eigenes Vermögen hat (dieses ist bis auf einen kleinen Restbetrag für die eigene Ausbildung einzusetzen)

- keine Ausbildung macht

Der Unterhalt für volljährige Kinder wird nach den folgenden vier Schritten bestimmt:

1

Bedarf des volljährigen Kindes anhand der Einkommen beider Eltern

Die Bestimmung des Bedarfs eines volljährigen Kindes ist davon abhängig, ob es noch bei einem Elternteil zu Hause lebt oder von zu Hause ausgezogen ist. Lebt das volljährige Kind während der Ausbildung oder des Studiums nicht mehr bei einem Elternteil, wird ein Mindestbedarf in Höhe von 930 € angenommen (Stand: 2024). Solange das Kind bei einem Elternteil lebt, bestimmt sich der Bedarf des Kindes nach der Düsseldorfer Tabelle (vierte Altersgruppe) und nach den bereinigten Nettoeinkommen beider Eltern. Mehr Informationen zur Ermittlung des bereinigten Nettoeinkommens finden Sie hier:

Mit Hilfe der Düsseldorfer Tabelle lässt sich der Bedarf des Kindes anhand folgender Kriterien ablesen:

- addierte Einkommen beider Eltern und

- Alter des Kindes

Einkünfte des Kindes

Erhält das Kind BAföG, sind diese Leistungen auf den Barbedarf anzurechnen. Entsprechendes gilt für eine Ausbildungsvergütung, bei der allerdings zuvor ausbildungsbedingte Aufwendungen (sogenannte Werbungskosten) abzuziehen sind. Hierfür wird in der Regel eine Pauschale von 100 € angenommen. Einkommen aus einem Nebenjob wird allerdings nicht oder nur teilweise auf den Barunterhalt angerechnet, weil eine solche Tätigkeit neben einer Ausbildung regelmäßig nicht erwartet werden kann.

2

Berücksichtigung des Kindergeldes

Anschließend ist von dem ermittelten Barunterhaltsbedarf des Kindes das volle Kindergeld abzuziehen. Mehr zum Kindergeld erfahren Sie hier.

Beispielrechnung

(Stand: 2024)

Ein Elternteil hat ein bereinigtes Nettoeinkommen in Höhe von 2.650 € und der andere Elternteil in Höhe von 2.200 €. Das bereinigte Nettoeinkommen beider Eltern beträgt also zusammen 4.850 €, sodass sich der Bedarf des volljährigen Kindes, das noch bei einem Elternteil zu Hause lebt, nach der 8. Einkommensgruppe bemisst und auf 993 € beläuft. Hiervon ist das Kindergeld in Höhe von 250 € abzuziehen, sodass der Barunterhalt des Kindes 743 € beträgt.

3

Ermittlung der zu leistenden Anteile am Barunterhalt (Leistungsfähigkeit der Eltern)

Die Höhe der zu leistenden Anteile der Eltern am Barunterhalt bestimmt sich nach den Einkommensverhältnissen der Eltern. Hierfür wird zunächst der angemessene Selbstbehalt in Höhe von 1.750 € (Stand: 2024) jeweils vom bereinigten Nettoeinkommen abgezogen. Anschließend sind die verbleibenden Einkommensbeträge ins Verhältnis zu setzen und dieses Verhältnis ist dann für die Anteile der Eltern am Barunterhalt maßgeblich.

Die Höhe des angemessenen Selbstbehalts wird in der Düsseldorfer Tabelle als Richtwert angeben, kann jedoch im Einzelfall, z. B. bei höheren angemessenen Wohnkosten, anzupassen sein.

Beispielrechnung

(Stand: 2024)

Im obigen Beispiel verbleiben unter Berücksichtigung des angemessenen Selbstbehalts in Höhe von 1.750 € dem besserverdienenden Elternteil mit einem bereinigten Nettoeinkommen in Höhe von 2.650 € noch 900 € und dem anderen Elternteil mit einem bereinigten Nettoeinkommen in Höhe von 2.200 € noch 450 € für den Barunterhalt. Da dem besserverdienenden Elternteil doppelt so viel Einkommen verbleibt, steht das Einkommen der Eltern in einem Verhältnis von 2 zu 1 (also 2/3 zu 1/3). Diese Quote ist auf die Anteile der Eltern am Barunterhalt des Kindes zu übertragen. Dies bedeutet, dass der besserverdienende Elternteil zwei Drittel (495 €) und der andere Elternteil ein Drittel (248 €) des Barunterhalts in Höhe von 743 € bezahlen muss.

4

Auszahlung an das volljährige Kind

Der Unterhalt ist jeweils anteilig von jedem Elternteil an das Kind auszuzahlen. Lebt das Kind noch bei einem Elternteil, kann dieser den Unterhalt auch teilweise als Naturalunterhalt erbringen. Hinweis: Auch das Kindergeld ist an das Kind auszuzahlen!

Wie wird der Barunterhalt im Mangelfall berechnet?

Allgemeine Informationen zum Mangelfall beim Kindesunterhalt

Grundsätzlich gilt, dass dem barunterhaltspflichtigen Elternteil gegenüber minderjährigen Kindern und privilegierten volljährigen Kindern für den eigenen Unterhalt nur der sogenannte notwendige Selbstbehalt verbleiben muss. Nur der Teil des Einkommens, der nach Abzug des Selbstbehalts vom sogenannten bereinigten Nettoeinkommen verbleibt, muss für den Barunterhalt des Kindes eingesetzt werden.

Ein Mangelfall liegt vor, wenn das Einkommen des barunterhaltspflichtigen Elternteils nicht ausreicht, um sich selbst zu unterhalten und den Mindestunterhalt des Kindes (Unterhalt nach der ersten Stufe der Düsseldorfer Tabelle

) zu decken. Auch das Betreuungsmodell hat Einfluss darauf, wann ein Mangelfall vorliegt. Liegt ein Mangelfall vor, empfiehlt es sich beratende Unterstützung beim Jugendamt oder anwaltliche Hilfe zu suchen.

Zudem ist zu beachten, dass der barunterhaltspflichtige Elternteil auch einer gesteigerten Erwerbsobliegenheit unterliegt.

Eine allgemeine Anleitung zur Ermittlung des bereinigten Nettoeinkommens zur Unterhaltsberechnung können Sie hier herunterladen. Im Mangelfall werden jedoch teilweise noch strengere Maßstäbe an die Abzugsfähigkeit bestimmter Einkommensposten gestellt:

Notwendiger Selbstbehalt (Stand: 2024)

Die Düsseldorfer Tabelle gibt bestimmte Beträge für den notwendigen Selbstbehalt als Richtwert vor:

- bei Erwerbstätigkeit des Barunterhaltspflichtigen: 1.450 €

- bei Erwerbslosigkeit des Barunterhaltspflichtigen: 1.200 €

Inanspruchnahme staatlicher Unterstützungsleistungen

Befinden Sie sich in beengten finanziellen Verhältnissen, sollten Sie sich zudem über die Möglichkeiten staatlicher Unterstützungsleistungen informieren. Erste Informationen zu staatlichen Unterstützungsleistungen nach einer Trennung finden Sie hier:

Manchmal reicht das Einkommen nicht für den Mindestunterhalt aus

Mehrere Unterhaltsberechtigte

Minderjährige und privilegierte volljährige Kinder haben Vorrang vor anderen Unterhaltsberechtigten. Sie stehen bei der Erfüllung von Unterhaltsansprüchen auf dem ersten Rang. Näheres zur Rangfolge mehrerer Unterhaltsberechtigter finden Sie hier . Sind im Mangelfall mehrere minderjährige bzw. privilegierte volljährige Kinder unterhaltsberechtigt, dann wird das zur Verfügung stehende Einkommen des Barunterhaltspflichtigen unter ihnen anteilig aufgeteilt.

Gesteigerte Erwerbsobliegenheit

Gegenüber minderjährigen Kindern und privilegierten volljährigen Kindern besteht eine gesteigerte Erwerbsobliegenheit des barunterhaltspflichtigen Elternteils. Das bedeutet, dass dieser seine Arbeitskraft bestmöglich ausschöpfen muss. Ein Mangelfall liegt somit nur dann vor, wenn der barunterhaltspflichtige Elternteil den Mindestunterhalt nicht bezahlen kann, obwohl er seine Arbeitskraft optimal einsetzt.

Kommt der barunterhaltspflichtige Elternteil der gesteigerten Erwerbsobliegenheit nicht nach, dann können seinem Einkommen fiktive Einkünfte hinzugerechnet werden, die er mit einer zumutbaren Erwerbstätigkeit erzielen könnte. Dadurch erhöht sich der Kindesunterhaltanspruch und dem Barunterhaltspflichtigen verbleiben weniger Mittel zum Leben.

Anforderungen an die Erwerbstätigkeit

Zur Erfüllung der gesteigerten Erwerbsobliegenheit ist dem Unterhaltspflichtigen auch ein Orts- oder Berufswechsel (auch außerhalb des erlernten Berufs) sowie die Übernahme von Aushilfs- und Gelegenheitsarbeiten zumutbar. Die Aufnahme einer Tätigkeit an einer von den Kindern weit entfernten Arbeitsstätte kann jedoch im Einzelfall unzumutbar sein, wenn dies den Umgang mit dem Kind erheblich erschweren und die Umgangskosten deutlich erhöhen würde.

Mehr zur Erwerbsobliegenheit erfahren Sie hier:

Kindesunterhalt im Mangelfall in verschiedenen Konstellationen

... im Residenzmodell

Mangelfall im Residenzmodell

Im Mangelfall wird vom bereinigten Nettoeinkommen des barunterhaltspflichtigen Elternteils zunächst der sogenannte notwendige Selbstbehalt abgezogen. Der verbleibende Teil des Einkommens steht dem unterhaltsberechtigten Kind zu.

Beispielrechnung

(Stand: 2024)

Der barunterhaltspflichtige Elternteil hat ein bereinigtes Nettoeinkommen in Höhe von 1.780 €. Der Mindestunterhalt seines 10-jährigen Kindes beträgt 426 € (erste Stufe der Düsseldorfer Tabelle in Höhe von 551 € abzüglich des halben Kindergeldes in Höhe von 125 €). Da dem barunterhaltspflichtigen Elternteil der notwendige Selbstbehalt in Höhe von 1.450 € verbleiben muss, stehen für den Barunterhalt des Kindes nur 330 € zur Verfügung.

Barunterhaltspflicht des hauptbetreuenden Elternteils im Mangelfall

Kann der barunterhaltspflichtige Elternteil den Barunterhalt des Kindes nicht vollständig leisten, dann muss sich der hauptbetreuende Elternteil, sofern er leistungsfähig ist, am Barunterhalt beteiligen. Im obigen Beispiel wäre dies die Differenz zwischen dem Mindestunterhalt von 426 € und dem geleisteten Barunterhalt in Höhe von 330 €, also im Ergebnis 96 € (Stand: 2024). Die Möglichkeit, Unterhaltsvorschuss zu beantragen, ist davon jedoch unabhängig.

Unterhaltsvorschuss

Erbringt der barunterhaltspflichtige Elternteil den Unterhalt nicht oder nicht vollständig, dann kann in vielen Fällen für das Kind ein Unterhaltsvorschuss beantragt werden. Der Unterhaltsvorschuss ist eine staatliche Leistung, die unabhängig vom Einkommen des hauptbetreuenden Elternteils die Differenz zwischen dem Mindestunterhalt abzüglich des vollen Kindergeldes und dem tatsächlich gezahlten Barunterhalt abdeckt.

... im paritätischen Wechselmodell

Mangelfall im paritätischen Wechselmodell

Da beim paritätischen Wechselmodell beide Eltern für den Barunterhalt aufkommen müssen, kommt ein Mangelfall nicht so häufig vor. Im Zweifel muss ein Elternteil allein für den Barunterhalt aufkommen, wenn das bereinigte Nettoeinkommen des anderen den angemessenen Selbstbehalt (1.750 €) nicht übersteigt (Stand: 2024). Erst wenn die bereinigten Nettoeinkommen beider Eltern unter Berücksichtigung des notwendigen Selbstbehalts nicht ausreichen, um den Mindestunterhalt des Kindes zu gewährleisten, liegt ein Mangelfall vor.

Beachten Sie, dass es bisher nicht möglich ist, einen Unterhaltsvorschuss beim paritätischen Wechselmodell zu beantragen.

Das Einkommen reicht nicht immer für den Mindestunterhalt

... im asymmetrischen Wechselmodell

Mangelfall im asymmetrischen Wechselmodell

Da das asymmetrische Wechselmodell von der Rechtsprechung als Residenzmodell mit erweitertem Umgang behandelt wird, ist nur der Elternteil mit dem geringeren Betreuungsanteil barunterhaltspflichtig. Es gelten dann die Ausführungen zum Mangelfall im Residenzmodell.

Beachten Sie, dass ein Unterhaltsvorschuss nur bis zu einer Mitbetreuungsquote von 40 % beantragt werden kann.

... bei volljährigen Kindern

Mangelfall bei volljährigen Kindern

Die sogenannten privilegierten volljährigen Kinder sind im Mangelfall minderjährigen Kindern gleichgestellt. Da jedoch bei volljährigen Kindern beide Eltern für den Barunterhalt aufkommen müssen, kommt ein Mangelfall nicht so häufig vor. Im Zweifel muss ein Elternteil allein für den Barunterhalt aufkommen, wenn das bereinigte Nettoeinkommen des anderen den angemessenen Selbstbehalt (1.750 €) nicht übersteigt (Stand: 2024). Ein Mangelfall liegt erst vor, wenn die bereinigten Nettoeinkommen beider Eltern unter Berücksichtigung des notwendigen Selbstbehalts nicht ausreichen, um den Mindestunterhalt des Kindes zu gewährleisten.

Für nicht privilegierte, unterhaltsberechtigte volljährige Kinder gilt, dass die Eltern nur das Einkommen einsetzten müssen, welches den angemessenen Selbstbehalt (1.750 €, Stand: 2024) übersteigt. Außerdem stehen diese nach der gesetzlichen Randfolge der Unterhaltsberechtigten auf dem vierten Rang. Das bedeutet, dass erst wenn der Mindestbedarf der höherrangigen Unterhaltsberechtigten gedeckt ist, das volljährige Kind seinen Unterhaltsanspruch geltend machen kann. Mehr zur Rangfolge erfahren Sie hier:

Mehr erfahren

Die Mangelfallregelung für volljährige Kinder ist kompliziert

Wie kann der Kindesunterhalt außergerichtlich geregelt werden?

Allgemeine Informationen zu Unterhaltsvereinbarungen

Unterhaltsvereinbarungen konkretisieren die gesetzlich vorgeschriebene Pflicht zur Leistung von Kindesunterhalt.

Der Mehrzahl der Eltern in Deutschland (circa 85 %) gelingt es, sich über den Kindesunterhalt außergerichtlich zu einigen. Durch eine einvernehmliche Regelung des Kindesunterhalts in einer Unterhaltsvereinbarung können insbesondere Kosten für ein Gerichtsverfahren vermieden und Elternkonflikten – auch im Interesse des Kindes – vorgebeugt werden. Bei der Erarbeitung einer Unterhaltsvereinbarung kann eine professionelle Unterstützung – eine Beratung durch das Jugendamt, Mediation oder anwaltliche Beratung – sehr hilfreich sein.

Vorteile einer Unterhaltsvereinbarung

Einvernehmliche Unterhaltsvereinbarungen haben viele Vorteile...

- Erhöhung der Zahlungsbereitschaft des barunterhaltspflichtigen Elternteils

- Ersparnis einer gerichtlichen Auseinandersetzung über den Kindesunterhalt

- einfachere Anpassung an geänderte Verhältnisse

- bei einem asymmetrischen Wechselmodell: gemeinsame Festlegung des Barunterhalts unter Berücksichtigung der Betreuungsanteile

Welche Angaben sollte die Unterhaltsvereinbarung enthalten?

- Angaben zum Kind

- Bedarf des Kindes und Aufteilung des Kindergeldes

- Angaben zu den Betreuungsanteilen der Eltern

- Berechnungsgrundlage des Barunterhalts

- zu zahlender Barunterhalt und monatlicher Zahlungszeitpunkt

- Geltungsdauer und Abänderungsgründe

Statische oder dynamische Unterhaltsbestimmung

Die Bedarfsbeträge der Düsseldorfer Tabelle leiten sich alle vom Mindestunterhalt ab (§ 1612a BGB ). Daher kann der Barunterhalt nicht nur als konkreter Betrag („statischer Unterhalt“), sondern auch als Prozentbetrag vom Mindestunterhalt („dynamischer Unterhalt“) in einer Unterhaltsvereinbarung festgehalten werden.

Vereinbarungsbeispiel

Ist Barunterhalt nach der 5. Einkommensgruppe zu zahlen, kann in einer Unterhaltsvereinbarung entweder die konkrete Summe (bei einem Kind bis 5 Jahre: Zahlbetrag 451 € nach Abzug des halben Kindergeldes in Höhe von 125 € vom Bedarf in Höhe von 576 €) oder Barunterhalt in Höhe von 120 % des Mindestunterhalts festgelegt werden (Stand: 2024).

Unzulässige Vereinbarungsinhalte

Da das Kind einen gesetzlich festgelegten Anspruch auf angemessenen Unterhalt hat, können Sie als Eltern den Barunterhalt nicht völlig frei festlegen. Insbesondere können Sie nicht zu Lasten Ihres Kindes eine Vereinbarung treffen, nach der in Zukunft auf die Zahlung von Barunterhalt ganz oder teilweise verzichtet werden soll. Eine Vereinbarung, bei der der Verzicht auf Kindesunterhalt an einen Umgangs- oder Sorgerechtsverzicht gekoppelt wird, ist wegen Sittenwidrigkeit unwirksam.

Eine Unterhaltsvereinbarung darf nicht zum Nachteil des Kindes geschlossen werden

Zwangsweise Durchsetzung einer Unterhaltsvereinbarung

Eine Unterhaltsvereinbarung soll beiden Eltern Klarheit über den monatlich zu zahlenden Kindesunterhalt geben. In ihrer Wirkung führt die Unterhaltsvereinbarung zunächst nur zu einer Selbstverpflichtung des barunterhaltspflichtigen Elternteils.

Der Inhalt einer Unterhaltsvereinbarung ist erst zwangsweise durchsetzbar, wenn ein sogenannter Unterhaltstitel, also ein Vollstreckungstitel , vorliegt.

Beim Kindesunterhalt haben Sie die kostenlose Möglichkeit, einen vollstreckbaren Titel beim Jugendamt in Form einer Jugendamtsurkunde zu erhalten. Alternativ können Sie eine vollstreckbare Urkunde vor dem Notar errichten lassen, hierfür fallen nur geringe Kosten an.

Inanspruchnahme anwaltlicher Beratung vor Unterschreiben einer Jugendamtsurkunde

Unterhaltstitel können, wenn Sie nicht befristet sind, ohne zeitliche Begrenzung eingesetzt werden. Zudem ist eine spätere Änderung des Unterhaltstitels nur einvernehmlich möglich. Ist der andere Elternteil mit der Abänderung nicht einverstanden, ist ein gerichtliches Abänderungsverfahren notwendig. Mehr zum Abänderungsverfahren erfahren Sie weiter unten auf der Seite.

Es empfiehlt sich daher, vor dem Unterschreiben einer Jugendamtsurkunde eine anwaltliche Beratung in Anspruch zu nehmen. Der Elternteil, der Barunterhalt für sein Kind geltend macht, kann so sicherstellen, dass der Kindesunterhalt nicht zu niedrig angesetzt ist, während der barunterhaltspflichtige Elternteil prüfen kann, dass der festgesetzte Kindesunterhalt nicht zu hoch ist.

Können Sie die Kosten für eine anwaltliche Beratung nicht selbst aufbringen, besteht die Möglichkeit, Beratungshilfe zu beantragen. Mehr zur Beratungshilfe erfahren Sie hier:

Wie kann der Kindesunterhalt gerichtlich geltend gemacht?

Allgemeine Informationen zur Geltendmachung von Kindesunterhalt

Besteht kein Unterhaltstitel und ist der barunterhaltspflichtige Elternteil nicht bereit den Barunterhalt zu zahlen oder wird dieser nicht regelmäßig gezahlt, sollte der Barunterhalt im Namen des Kindes gerichtlich geltend gemacht werden. Eine gerichtliche Geltendmachung kommt auch in Betracht, wenn der barunterhaltspflichtige Elternteil nicht mit der Errichtung eines Unterhaltstitels einverstanden ist. Wichtig ist, dass der Barunterhalt möglichst schnell eingefordert wird, da der Barunterhalt grundsätzlich nicht rückwirkend, sondern nur für die Zukunft geltend gemacht werden kann.

Wer kann den Barunterhalt für das Kind geltend machen?

- Bei einer Betreuung im Residenzmodell oder asymmetrischen Wechselmodell kann nur der hauptbetreuende Elternteil den Barunterhalt für das Kind gerichtlich geltend machen.

- Im paritätischen Wechselmodell muss der Elternteil, der für das Kind Unterhalt geltend machen möchte, entweder das alleinige Vertretungsrecht gerichtlich erstreiten (§ 1671 Absatz 1 BGB ) oder beim Familiengericht die Bestellung eines Ergänzungspflegers beantragen (§ 1809 BGB ), damit dieser den Kindesunterhalt geltend machen kann.

- Ist das Kind volljährig, muss es den Barunterhalt selbst vor Gericht geltend machen.

Vor der gerichtlichen Geltendmachung des Barunterhalts empfiehlt es sich, eine kostenlose Beratung beim Jugendamt oder eine anwaltliche Beratung in Anspruch zu nehmen.

Können Sie die Kosten für eine anwaltliche Beratung nicht selbst aufbringen, dann besteht die Möglichkeit, Beratungshilfe zu beantragen. Mehr zur Beratungshilfe erfahren Sie hier:

Ohne professionelle Unterstützung ist die gerichtliche Geltendmachung des Barunterhalts schwierig

Beantragung einer Beistandschaft durch den hauptbetreuenden Elternteil

Das Jugendamt kann auch als Beistand für die gerichtliche oder außergerichtliche Geltendmachung des Barunterhalts kostenfrei eingesetzt werden (§ 18 Absatz 1 Nr. 1 SGB VIII, § 1712 Absatz 1 Nr. 2 BGB ). Hierfür genügt es, wenn der alleinsorgeberechtigte oder hauptbetreuende Elternteil die Beistandschaft des Jugendamtes beantragt. Als Beistand ist das Jugendamt vertretungsberechtigt und daher auch befugt, vertragliche Vereinbarungen über den Unterhalt zu treffen oder vor Gericht einen Vergleich zu schließen. Der Vorteil ist, dass der Beistand den Barunterhalt gegenüber dem anderen Elternteil geltend macht und gegebenenfalls auch vor Gericht auftritt, sodass eine direkte Konfrontation zwischen den Eltern vermieden werden kann. Die Beistandschaft durch das Jugendamt ist nur im Residenzmodell oder im asymmetrischen Wechselmodell zulässig, nicht hingegen im paritätischen Wechselmodell.

Vorgehen vor der gerichtlichen Geltendmachung des Barunterhalts

Bevor der Barunterhalt des Kindes gerichtlich geltend gemacht werden kann, sind folgende Schritte zu beachten:

1. Auskunft über Einkünfte anfordern

Zur Bestimmung der Unterhaltshöhe muss vom barunterhaltspflichtigen Elternteil Auskunft über dessen Einkünfte und alle weiteren unterhaltsrelevanten Ausgaben und Umstände (z.B. Anzahl seiner Unterhaltspflichten) verlangt werden. Auf dieser Grundlage kann die Unterhaltshöhe richtig berechnet werden. Dabei ist dem anderen Elternteil unbedingt der Grund des Auskunftsverlangens zu nennen. Wird die Auskunft verweigert, können dem barunterhaltspflichtigen Elternteil in einem späteren Unterhaltsverfahren die Verfahrenskosten auferlegt werden (§ 243 Satz 2 Nr. 2 FamFG ). Ab dem Zeitpunkt des Auskunftsverlangens kann der Barunterhalt bei ausbleibender Zahlung auch rückwirkend geltend gemacht werden.

2. In Verzug setzen

Der barunterhaltspflichtige Elternteil ist durch den anderen Elternteil zur Zahlung des Barunterhalts zu einem bestimmten Termin aufzufordern. Dabei kann entweder ein konkreter Unterhaltsbetrag oder ein bestimmter Prozentsatz des Mindestunterhalts verlangt werden (§ 1612a Absatz 1 Satz 1 BGB ). Letzteres hat den Vorteil, das künftige Anträge auf Abänderung der Unterhaltshöhe gegebenenfalls erspart bleiben. Zahlt der barunterhaltspflichtige Elternteil trotz ausdrücklichem Zahlungsverlangen nicht, kann der Barunterhalt in einem späteren Unterhaltsverfahren rückwirkend ab diesem Zeitpunkt verlangt werden. Wird zunächst ein Unterhaltsbetrag verlangt, der unter dem angemessenen Barunterhalt liegt, kann rückwirkend allerdings kein höherer Unterhalt verlangt werden. Es empfiehlt sich daher, für die richtige Berechnung der Unterhaltshöhe anwaltliche Unterstützung in Anspruch zu nehmen.

Unterhaltsverfahren sind zeitaufwendig und kostenintensiv

Vereinfachtes Verfahren zur Geltendmachung von Barunterhalt

Eine weitere Möglichkeit zur Erlangung eines Unterhaltstitels ist das sogenannte vereinfachte Verfahren, das beim Familiengericht beantragt werden kann (§ 249 FamFG ). Mit diesem Verfahren können Sie schneller und kostengünstiger als in einem regulären Unterhaltsverfahren einen vollstreckbaren Titel über den Barunterhalt bekommen. Allerdings ist dieses Verfahren nur im Residenzmodell anwendbar und der Barunterhalt kann auf diese Weise auch nur bis zu einer bestimmten Höhe geltend gemacht werden. Ausführliche Informationen zum vereinfachten Verfahren finden Sie auf der Seite des Bundesministeriums der Justiz .

Wurde der Barunterhalt zunächst im vereinfachten Verfahren festgesetzt, kann später in einem regulären Verfahren ein höherer Barunterhalt geltend gemacht werden. Für die Geltendmachung von Barunterhalt im regulären Verfahren ist aber entweder eine Beistandschaft durch das Jugendamt oder eine anwaltliche Vertretung gesetzlich vorgeschrieben.

Abänderung eines Unterhaltstitels

Bei nachträglichen Veränderungen (z. B. im unterhaltsrelevanten Einkommen) kann ein bestehender Unterhaltstitel einvernehmlich durch einen neuen Vollstreckungstitel ersetzt werden. Gelingt eine einvernehmliche Änderung nicht, besteht die Möglichkeit eine Abänderungsklage einzureichen (§§ 238, 239 FamFG ). Hierfür besteht vor dem Familiengericht Anwaltszwang.

Gründe für eine Abänderungsklage

Der Abänderungsklage wird nur stattgegeben, wenn ein triftiger Grund für die Abänderung vorliegt. Dies ist regelmäßig der Fall, wenn die Höhe des aktuell zustehenden Barunterhalts mindestens 10 % vom titulierten Barunterhalt abweicht. Dazu kann es kommen, wenn…

- sich die Einkommensverhältnisse des barunterhaltspflichtigen Elternteils geändert haben

- das Kind eine neue Altersstufe nach der Düsseldorfer Tabelle erreicht hat und der Kindesunterhalt statisch, also als konkreter Betrag und nicht als Prozentsatz, festgesetzt wurde

- neue Unterhaltsberechtigte hinzugekommen sind, die die Barunterhaltspflicht mindern (z. B. wenn der barunterhaltspflichtige Elternteil noch ein weiteres Kind bekommen hat)

- sich die Betreuungsanteile der Eltern geändert haben oder ein vollständiger Wechsel der Betreuung stattgefunden hat

- sich die Voraussetzungen für den Ehegattenunterhalt verändert haben

Quellen & Links

Mehr zum Thema

Hier finden Sie Informationen zu Quellen der Inhalte dieser Seite und Links zu vertiefenden Informationen.

Quellen

Als Quellen wurden unter anderem verwendet:

Heiß, B., Born, W. (2022). Unterhaltsrecht. C.H.Beck.

Schumann, E. (2018). Gemeinsam getragene Elternverantwortung nach Trennung und Scheidung – Reformbedarf im Sorge-, Umgangs- und Unterhaltsrecht? in: Verhandlungen zum 72. Deutschen Juristentag, hrsg. von der Ständigen Deputation des Deutschen Juristentages, Bd. 1. C.H.Beck.

Wendel, P., Dose, H.-J. (2019). Das Unterhaltsrecht in der familienrechtlichen Praxis. Die neueste Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und die Leitlinien der Oberlandesgerichte zum Unterhaltsrecht und zum Verfahren in Unterhaltsprozessen. C.H.Beck.

Gerichtsentscheidungen:

BGH v. 11.1.2017 - XII ZB 565/15 (Wechselmodell, abgekürzte Unterhaltsermittlung im Residenzmodell, Kindergeld)

BVerfG v. 29.10.2009 - 1 BvR 443/09 ; BVerfG v. 18.6.2012 - 1 BvR 774/10 (gesteigerte Erwerbsobliegenheit, fiktive Einkünfte)

Weitere Informationen

Links zum Thema Kindesunterhalt:

Formulare des Bundesministeriums der Justiz zum Kindesunterhalt im vereinfachten Verfahren

Broschüre des Bundesministeriums der Justiz zum Kindschaftsrecht (Stand: 2022)

Familienportal des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend mit FAQs zum Unterhaltsrecht

Broschüre des Bundesamtes für Justiz zur Geltendmachung von Unterhalt mit Auslandsbezug im In- und Ausland (Stand: 2021)

Broschüre des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zur Beistandschaft (Stand: 2018)

Die Düsseldorfer Tabelle enthält die einheitlichen Entscheidungsgrundsätze der Oberlandesgerichte in Unterhaltssachen. In den Leitlinien zur Düsseldorfer Tabelle finden sich die Grundlagen zur Ermittlung des unterhaltsrelevanten Einkommens. Andere Oberlandesgerichte verwenden ähnliche Leitlinien, die Sie über die Übersicht der FamRZ aufrufen können.

Links zum Thema Kindergeld:

Familienportal des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend mit FAQs zum Kindergeld

Informationen der Bundesagentur für Arbeit zum Kindergeld

Informationen der Bundesagentur für Arbeit zum Kinderzuschlag

Unterhalt des betreuenden Elternteils

Unterhalt unabhängig von einer Ehe

Auch wenn Sie als Eltern nicht verheiratet waren, kann der betreuende Elternteil Anspruch auf Betreuungsunterhalt haben. Hier können Sie erfahren, ob bei Ihnen ein Betreuungsunterhalt in Betracht kommt und welche Voraussetzungen dieser hat.

Staatliche Unterstützung

Staatlichen Unterhaltsvorschuss beantragen

Wird der Kindesunterhalt nicht (vollständig) gezahlt, kann stattdessen Unterhaltsvorschuss vom Staat in Anspruch genommen werden. Mehr Informationen dazu und zu weiteren staatlichen Leistungen finden Sie hier.

Unterhalt für die Kinder

Konsequenzen des Kindesunterhalts

Statistische Informationen rund um den Kindesunterhalt, seinen Einfluss auf die Erwerbstätigkeit und wie häufig er gezahlt wird, finden Sie hier.